B O U FA R I K

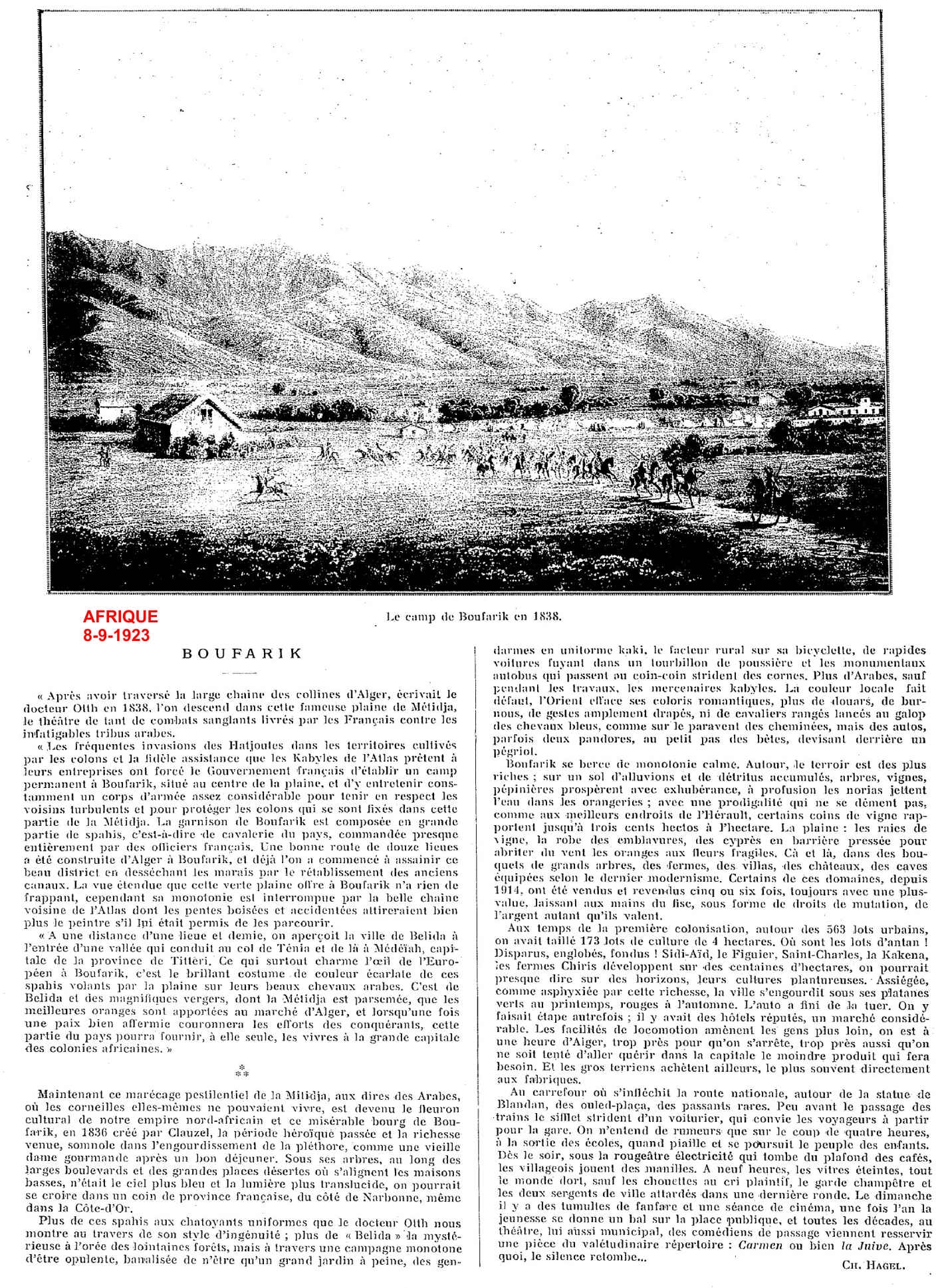

" Après avoir

traversé la large chaîne des collines d'Alger, écrivait

le docteur Otth en 1838, l'on descend dans cette fameuse plaine de Métidja,

le théâtre de tant de combats sanglants livrés par

les Français contre les infatigables tribus arabes.

Les fréquentes invasions des Hatjoutes dans les territoires cultivés

par les colons et la fidèle assistance que les Kabyles de l'Atlas

prêtent à leurs entreprises ont forcé le Gouvernement

'français d'établir un camp permanent à Boufarik,

situé au centre de la plaine, et d'y entretenir constamment un

corps d'armée assez considérable pour tenir en respect

les voisins turbulents et pour protéger les colons qui se sont

fixés dans celle partie de la Métidja. La garnison de

Boufarik est composée en grande partie de spahis, c'est-à-dire

de cavalerie du pays, commandée presque entièrement par

des officiers français. Une bonne route de douze lieues a été

construite d'Alger à Boufarik, et déjà l'on a commencé

à assainir ce beau district en desséchant les marais par

le rétablissement des anciens canaux. La vue étendue que

cette verte plaine offre à Boufarik n'a rien de frappant, cependant

sa monotonie est interrompue par la belle chaîne voisine de l'Atlas

dont les pentes boisées et accidentées attireraient bien

plus le peintre s'il lui était permis de les parcourir.

A une distance d'une lieue et demie, on aperçoit la ville de

Belida à l'entrée d'une vallée qui conduit au col

de Ténia et de là à Médéïah,

capitale de la province de Tittéri. Ce qui surtout charme l'œil

de l'Européen à Boufarik, c'est le brillant costume de

couleur écarlate de ces spahis volants par la plaine sur leurs

beaux chevaux arabes. C'est de Belida et des magnifiques vergers, dont

la Métidja est parsemée, que les meilleures oranges sont

apportées au marché d'Alger, et lorsqu'une fois une paix

bien affermie couronnera les efforts des conquérants, cette partie

du pays pourra fournir, à elle seule, les vivres à la

grande capitale des colonies africaines. "

Maintenant ce marécage pestilentiel de la Mitidja, aux dires

des Arabes, où les corneilles elles-mêmes ne pouvaient

vivre, est devenu le fleuron cultural de notre empire nord-africain

et ce misérable bourg de Boufarik, en 1836 créé

par Clauzel, la période héroïque passée et

la richesse venue, somnole dans l'engourdissement de la pléthore,

comme une vieille dame gourmande après un bon déjeuner.

Sous ses arbres, au long des larges boulevards et des grandes places

désertes où s'alignent les maisons basses, n'était

le ciel plus bleu et la lumière plus translucide, on pourrait

se croire dans un coin de province française, du côté

de Narbonne, même dans la Côte-d'Or.

Plus de ces spahis aux chatoyants uniformes que le docteur Olth nous

montre au travers de son style d'ingénuité; plus de "

Belida " la mystérieuse à l'orée des lointaines

forêts, mais à travers une campagne monotone d'être

opulente, banalisée de n'être qu'un grand jardin à

peine, des gendarmes en uniforme kaki, le facteur rural sur sa bicyclette,

de rapides voitures fuyant dans un tourbillon de poussière et

les monumentaux autobus qui passent au coin-coin strident des cornes.

Plus d'Arabes, sauf pendant les travaux, les mercenaires kabyles. La

couleur locale fait défaut, l'Orient efface ses coloris romantiques,

plus de douars, de burnous, de gestes amplement drapés, ni de

cavaliers rangés lancés au galop des chevaux bleus, comme

sur le paravent des cheminées, mais des autos, parfois deux pandores,

au petit pas des bêtes, devisant derrière un pégriol.

Boufarik se berce de monotonie calme. Autour, le terroir est des plus

riches ; sur un sol d'alluvions et de détritus accumulés,

arbres, vignes, pépinières prospèrent avec exubérance,

à profusion les norias jettent l'eau dans les orangeries ; avec

une prodigalité qui ne se dément pas, comme aux meilleurs

endroits de l'Hérault, certains coins de vigne rapportent jusqu'à

trois cents hectos à l'hectare. La plaine : les raies de la vigne,

la robe des emblavures, des cyprès en barrière pressée

pour abriter du vent les oranges aux fleurs fragiles. Çà

et là, dans des bouquets de grands arbres, des fermes, des villas,

des châteaux, des caves équipées selon le dernier

modernisme. Certains de ces domaines, depuis 1911, ont été

vendus et revendus cinq ou six fois, toujours avec une plus value, laissant

aux mains du fisc, sous forme de droits de mutation, de l'argent autant

qu'ils valent.

Aux temps de la première colonisation, autour des 563 lois urbains,

on avait taillé 173 lots de culture de 4 hectares. Où

sont les lots d'antan ! Disparus, englobés, fondus ! Sidi-Aïd,

le Figuier, Saint-Charles, la Kakena, les fermes Chiris développent

sur des centaines d'hectares, on pourrait presque dire sur des horizons,

leurs cultures plantureuses. Assiégée, comme asphyxiée

par cette richesse, la ville s'engourdit sous ses platanes verts au

printemps, rouges à l'automne. L'auto a fini de la tuer. On y

faisait étape autrefois ; il y avait des hôtels réputés,

un marché considérable Les facilités de locomotion

amènent les gens plus loin, on est à une heure d'Alger,

trop près pour qu'on s'arrête, trop près aussi qu'on

ne soit tenté d'aller quérir dans la capitale le moindre

produit qui fera besoin. Et les gros terriens achètent ailleurs,

le plus souvent directement aux fabriques.

Au carrefour où s'infléchit la route nationale, autour

de la statue de Blandan, des ouled-plaça, des passants rares.

Peu avant le passage des trains le sifflet strident d'un voiturier,

qui convie les voyageurs à partir pour la gare On n'entend de

rumeurs que sur le coup de quatre heures, à la sortie des écoles,

quand piaille et se poursuit le peuple des enfants. Dès le soir,

sous la rougeâtre électricité qui tombe du plafond

des cafés, les villageois jouent des manilles. A neuf heures,

les vitres éteintes, tout le monde dort, sauf les chouettes au

cri plaintif, le garde champêtre et les deux sergents de ville

attardés dans une dernière ronde. Le dimanche il y a des

tumultes de fanfare et une séance de cinéma, une fois

l'an la jeunesse se donne un bal sur la place publique, et toutes les

décades, au théâtre, lui aussi municipal, des comédiens

de passage viennent resservir une pièce du valétudinaire

répertoire : Carmen ou bien la Juive. Après quoi, le silence

retombe...