Le

peintre Dinet

Le

peintre Dinet

Le peintre Étienne

Dinet vient de mourir, à Paris, d'un accident cardiaque consécutif

à une congestion pulmonaire, dont il paraissait guéri.

Né à Paris, en 1861, d'un père notaire et dans

une famille dont la religiosité, par bien des points, joignait

le mysticisme, il avait fait sa première éducation à

l'École des Beaux-Arts. Après avoir envoyé au Salon

son premier tableau, la " Légende de Saint-Julien l'Hospitalier

", il se détachait tout de suite de la peinture d'histoire

et de la peinture réaliste de la vie contemporaine, aussi éloigné

de l'imagination littéraire et de la peinture d'idées

que de la peinture des mœurs. Il était officier de la Légion

d'honneur et il avait connu, dans les dernières années

du dernier siècle, une célébrité qui, par

suite de l'évolution de l'art et de la modification des points

de vue, s'était atténuée presque jusqu'à

l'indifférence. Ses obsèques ont été célébrées

vendredi à la mosquée de Paris, où son corps a

tout de suite été transporté par les soins de son

ami Ben Ghabrit, directeur du protocole de Sa Majesté Chérifienne.

Etienne Dinet s'était, en effet depuis longtemps, converti à

l'Islam. Fait très curieux, il avait une soeur religieuse, avec

laquelle il paraît être resté en très bons

termes, malgré sa conversion à ce qu'elle pouvait considérer

comme une apostasie.

A la cérémonie funèbre assistaient M. Pierre Bordes.

Gouverneur Général de l'Algérie; Allazard, directeur

du Musée d'Alger; Guyon-Vernier, Richard, les directeurs et fonctionnaires

de l'Office de l'Algérie à Paris et les amis personnels

du défunt. Selon ses dernières volontés, le corps

sera transporté à Bou-Saâda, pour être inhumé

dans la patrie adoptive du peintre et dans le cénotaphe préparé

d'avance, où doit le rejoindre plus tard son fidèle ami

Si Sliman.

Maintenant que l'on a fourni les renseignements biographiques indispensables,

il reste à apprécier le peintre et son œuvre.

Etienne Dinet se range parmi les peintres orientalistes. Le premier

voyage qu'il fit en Algérie et qui le mena à Bou-Saâda

avec son ami Michelin, qui faisait lui aussi de la peinture avant de

devenir le grand industriel bien connu et on pourrait dire le roi du

pneu, exerça sur lui une telle séduction qu'il décidait

de s'y fixer à jamais et qu'il devint le plus enthousiaste des

orientalistes. Ceci se passait en 1883, et Bou-Saâda, non encore

reliée à Alger par les rapides services de cars et d'autos,

était prototypique de la véritable oasis, de la ville

saharienne où venaient, aux confins du Tell, se ravitailler les

grands nomades chameliers du Sud. Dans son désert en réduction

et qui a tous les attraits du grand désert, Bou-Saâda avec

ses palmes, ses jardins, son oued et les pétales blancs de ses

abricotiers dont Isabelle Eberhardt a laissé une description

inoubliable, lui devint un Éden, un coin béni du monde,

auquel il resta fidèle, où il revint chaque année

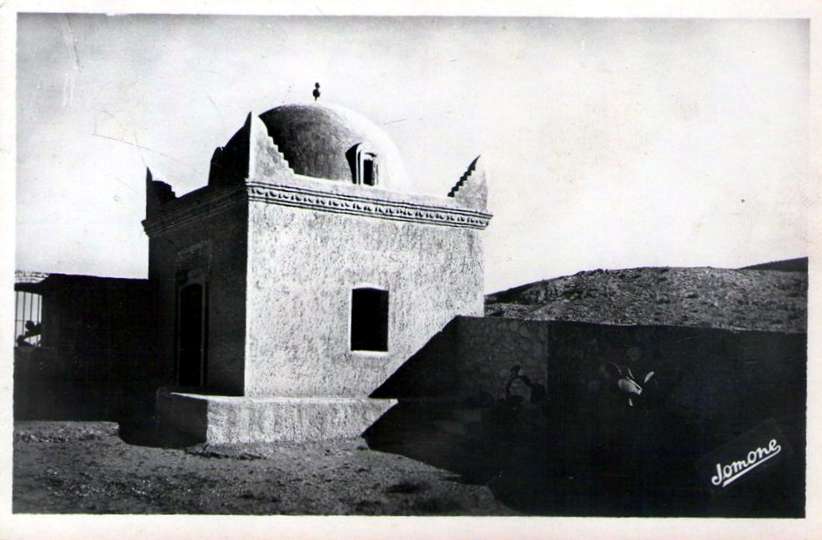

dès le mois do mars jusqu'au mois d'octobre. Il s'était

fait bâtir une maisonnette tout pareille aux autres et un marabout

dominant le lit de l'oued et qui lui servait d'atelier. C'est là

qu'il travailla sans arrêt, prenant prétexte du motif humain,

étudiant l'être et ne faisant intervenir le paysage et

le décor qu'à titre de cadre.

A cette époque, comprise entre 1884 et 1900, le Sud même

à Bou-Saâda, à peine distante d'Alger de 260 kilomètres,

conservait tout sont charme mystérieux et gardait encore intacts

et purs ses types aujourd'hui adultérés du bédouin

nomade et de l'Oued-Naïl. Dinet consacra sa vie entière

à l'étude de la vie arabe et à la reproduction

de ses types principaux et à la glorification de ses vieilles

légendes. Converti à l'Islam tellement l'avait séduit

ce décor biblique et ces scènes du Moyen-Age perpétué

sous ses yeux, Dinet fit le pèlerinage de la Mecque. Les premiers

travaux, dans lesquels il traduisit la vie arabe et le Sud algérien

firent sensation et furent très goûtés. En même

temps que lui, vers 1892, débutèrent deux peintres qui

furent eux aussi fameux et qui pour les mêmes motifs du déplacement

de l'esthétique et des nouveaux goûts de la mode, sont

aujourd'hui bien oubliés : Lucien Simon et Charles Cottet, peintre

de la Bretagne.

Dès ce moment, Dinet pénètre au Luxembourg avec

" Lumière des yeux " et " Esclave d'amour ".

Et depuis, ce travailleur acharné ajoute à son œuvre

; les musées de province et les collections particulières

se disputent ses toiles et il se prend à illustrer des livres,

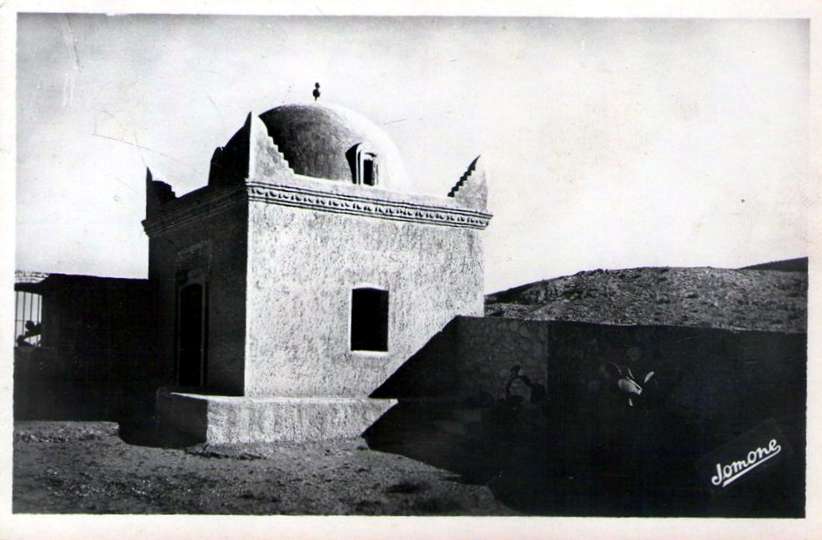

ces " Tableaux de la vie arabe ", dont Sliman ben Ibrahim

est donné pour avoir écrit le texte, la légende

d'Antar qui contient de très belles pages.

Dès cette époque. Dinet est célèbre et connaît

une vogue considérable. C'est à la fois un coloriste et

un observateur. Il sait analyser les gestes et les faire concourir à

une signification d'intelligence, il dessine avec un art infini, un

scrupule intense et une précision absolue; des gestes, des visages,

des attitudes, il dégage le caractère, la psychologie

et la sentimentalité des êtres. Il sait donc la popularité,

la gloire, la fortune.

Et nous arrivons aux jours d'avant la guerre, quand tout cela change

brusquement. L'art est bouleversé, l'esthétique change.

Ce dessinateur si précis, qui ne laisse rien à finir,

qui cisèle avec tant de minutie et qui dit tout, au point que

toute cette perfection, partout présente, nuit un peu et dépouille

ses toiles d'un intérêt central; sa technique fidèle,

son métier formidable, voilà tout d'un coup que cela ne

pèse plus que d'un poids très léger et excite autant

la raillerie et les haussements d'épaule qu'autrefois les cris

d'enthousiasme et les exclamations laudatives. Les représentants

de la jeune école, les revues d'avant-garde passent Dinet sous

silence, le considèrent comme un débris résiduel

de l'ancienne faune picturale. On convient qu'il sait dessiner, qu'il

sait peindre, mais cela n'est pas suffisant pour qu'on puisse le dire

un peintre. On l'appelle pompier et photographe, parce que l'objectif

lui aussi voit juste, reste fidèle et reproduit bien. Or, pour

les goûts du jour, peindre n'est pas copier ni reproduire, mais

traduire et apporter, à défaut des idées dont la

peinture veut se garder comme de la peste, la preuve d'une sensibilité

différente et particulière. Or, Dinet sent comme tout

le monde, Dinet n'a ni ingénuité ni naïveté,

c'est au contraire un homme habile, trop habile dont on ne veut plus

rien savoir. Comme il eut le tort aussi de travailler trop et trop tard,

victime un peu de cet appât du gain qui conduit tant de beaux

peintres à devenir des illustrateurs ou même des affichiers,

tout net et sans ambages, on dit de lui que c'est un artisan, on le

tare de l'épithète, terrible dans ce métier, d'anecdotier,

de raconteur de petites histoires sans importance, passe-partout et

dont le contraire pourrait être vrai et dont il n'y aurait qu'à

changer le titre pour lui faire aussitôt signifier n'importe quoi

d'autre et même le contraire.

En somme, l'œuvre de Dinet avait vieilli autant et plus que lui-même,

elle faisait époque et date, elle était un moment périmé

de l'ancien orientalisme. A part ses admirateurs d'Algérie qui

lui restaient fidèles, continuaient d'acheter ses tableaux et

s'extasiaient devant les envois qui s'arrêtaient dans nos salons

locaux avant de s'en aller, pour n'y être remarqués par

personne, se perdre dans l'immense anonymat des " navets "

parisiens, Dinet ne retenait plus personne, maintenant vieux jeu, plus

à la page et dépassé. Ça vaut trois cents

francs à cause des cadres qui sont toujours très beaux,

disait-on de ses envois dans le milieu, chez les jeunes peintres et

même chez les marchands qui ont organisé le " boom

" de la peinture, traitée maintenant en affaire à

grand renfort de publicité tout à fait comme on lance

un savon, une auto ou une marque nouvelle de macaroni.

Les Algériens, sans trop pénétrer à fond

dans ces querelles de chapelle et ces difficiles questions d'esthétique,

garderont à Étienne Dinet leur estime et leur reconnaissance.

Il aura illustré l'Algérie dans ses êtres et ses

races; il aura apporté, sur des éléments, en perpétuelle

transformation depuis notre venue et qui vont se modifier jusqu'à

disparaître, des œuvres qui resteront des témoignages.

Des œuvres charmantes, sincères, fouillées, bijoux

et joyaux de petit maître. Et même à ceux d'ici qui

pourraient préférer à son art si précis,

mais un peu sec et quelque peu à base d'anecdote uniquement inspiré

du motif humain, non pas l'unique recherche de la matière à

quoi se complaisent les écoles modernes et à quoi, bon

peintre, excellait Dinet. mais la peinture plus vaste, signifiante,

mémo littéraire ou philosophique d'un Rochegrosse, d'un

Desvalières ou d'un Maurice Denis pour ne pas parler de Gustave

Moroau ou de Puvis, il n'en faudra |'as plus pour qu'ils le tiennent

très haut dans leur respectueux estime et se refusent à

l'oublier tout à fait en attendant cette heure où la triple

roulette du goût, de la mode et du commerce le remettront en vedette

et restitueront à son ombre ces fumées de la gloire auxquelles

il fut si sensible et dont il souffrit tant, dans sa vieillesse, d'être

privé.