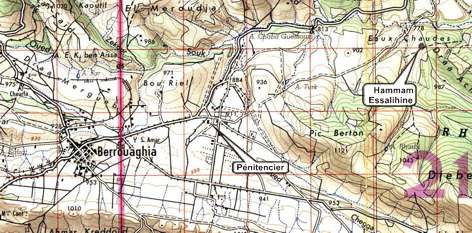

C / LES VILLAGES DE COLONISATION

On sait que parmi les 7 sous-préfectures de 1959,

Djelfa et Tablat

avaient été d'abord de simples villages de colonisation.

Sans compter ces deux cas particuliers sur lesquels je ne reviendrai pas,

et sans compter non plus les hameaux jamais promus communes, il a été

créé dans tout le Titteri, sauf erreur de ma part, 24 villages

européens entre 1848 et 1924.

Leur répartition régionale est éloquente : aucun

dans l'Atlas saharien des monts Ouled-Naïl

3

sur les hautes plaines

21

dans l'Atlas tellien, plutôt au nord qu'au sud

Sur ces 21 villages telliens, 7 sont proches de Médéa

5

sont dans la plaine des Aribs

3

sont alignés sur la RN 1 dans la vallée de l'oued Akoum

6

sont plus isolés, à l'écart des axes majeurs des

RN 1 et RN 8

|

Ces

localisations seront rappelées aussi souvent que nécessaire

mais ne seront pas utilisées pour structurer mon étude.

Pour mon exposé je préfère choisir un plan

chronologique appuyé sur les 4 périodes que voici

:

|

|

| IIè République | Lodi (ou Draa Esmar) et Damiette (ou Aïn Dhab) |

|

Second

Empire

|

Bir-Rabalou (ou Bir-Ghabalou) et Sidi-Aïssa |

| Berrouaghia | |

| IIIè République avant 1914 | Les quatre villages de colonisation de la commune mixte de Berrouaghia ( Ben Chicao, Loverdo, Nelsonbourg, Champlain) |

| La commune mixte d'Aïn-Bessem et ses trois villages annexes. | |

| villages dispersés | |

| IIIè République après 1918 | Maginot, De Foucauld, Aïn-Boucif, |

| Trois cas particuliers | Taguine, El-Hamel, Tadmit |

2 / Sous le second empire : BERROUAGHIA

| C'est un centre romain disparu et recréé par les Français | |

| Ce n'est pas une vraie ville, mais c'est plus qu'un village de colonisation | |

| C'est le siège d'une CPE , commune de plein exercice, et d'une CM | |

| Dans cette commune mixte il y eut 4 villages de colonisation | |

| En 1948 la population agglomérée au chef-lieu était de 3 673 habitants | |

| En 1954 la CPE avait 10 464 habitants dont 953 européens |

L'origine du nom

Berrouaghia est le nom arabe désignant l'asphodèle (berrouagh)

augmenté de la désinence "a" si fréquente

dans les toponymes algériens. Berrouaghia est donc la cité

des asphodèles.

Il est clair que ce nom a été utilisé bien avant l'arrivée des Français ; et sûrement avant l'arrivée des Turcs au XVIè siècle. Mais dans l'antiquité pré-islamique le nom utilisé par les Romains paraît avoir été Tirinadi. J'ignore s'il s'agit d'un nom latin ou berbère. Notons que sur les premières cartes (1851) Berrouaghia est orthographié Bérouaguia.

L'origine du centre actuel

Elle est française sans aucun doute, même si ce n'est pas

une création tout à fait ex nihilo. En effet il y avait

en 1830 une petite garnison turque. Mais il ne semble pas qu'une cité

ait existé auprès de ce camp militaire. De toute façon

quand les Français sont passés là pour la première

fois en 1840 ou 1841 les Turcs avaient levé le camp depuis longtemps.

Le site était habité par des tribus semi-nomades makhzen

non agglomérées dans un centre urbanisé. La création

décidée par Napoléon III a succédé

à un village romain dont il ne restait que quelques pierres éparses

et à un camp turc dont il ne restait rien de solide.

Berrouaghia avant les Français

Sur Berrouaghia avant les Romains je ne sais rien. Et je n'en dirai pas

davantage.

Sur Berrouaghia sous les Romains je ne sais pas grand-chose, mais je dirai

tout.

Il est certain qu'une voie romaine fut tracée entre

Caesarea, capitale de la Maurétanie césarienne et la villa

d'Auzia (Aumale)

dès le premier siècle après Jésus-Christ.

Cette voie qui était l'axe majeur de déplacement des légions

entre l'est et l'ouest, passait par Auzia (Aumale), Rapidum (Masqueray)

et le futur Berrouaghia.

Il est vraisemblable qu'une petite cité romaine ait été

établie en ce lieu puisqu'on a trouvé dans le village français

quelques grosses pierres bien taillées et gravées. Cette

cité était modeste car on n'aperçoit à Berrouaghia

aucune ruine grandiose : ni thermes, ni théâtre, ni temple,

ni forum… Il est seulement probable que le nom de cette cité

ait été Tirinadi.

Il est tout à fait certain que les Romains ont installé

au IIè siècle, sans doute sous Hadrien (117-133), un camp

militaire auquel fut associée une colonie de vétérans.

Ce camp était situé un peu à l'est du Berrouaghia

actuel : son nom était Thanaramusa castra.

Tirinadi et Thanaramusa sont donc deux centres proches, mais distincts.

Sur les vicissitudes de ces deux centres à partir

des troubles du IVè siècle, je ne sais rien. Il est probable

que le site fut pillé et abandonné à cause de l'insécurité

due aux révoltes des Donatistes ou des circoncellions. Les Vandales

sont sûrement passés par là en suivant la voie romaine

qui les conduisit en 10 ans (429-439) de Gibraltar à Carthage.

Je doute que les Byzantins y soient venus.

A l'époque des invasions hilaliennes ils avaient disparu. Les annales

permettent d'affirmer que la région a été intégrée

aux royaumes ziride jusqu'en 1014, puis hammadide jusqu'à sa conquête

par les Almoravides vers 1080. Mais aucun nom correspondant à Berrouaghia

n'y figure. Ensuite la région vit passer tous les conquérants

venus de l'est ou, surtout, de l'ouest.

Berrouaghia refait surface après la conquête

ottomane. En 1548 le site est intégré au nouveau beylik

du Titteri. Le bey réside à Médéa

à une trentaine de kilomètres à peine de Berrouaghia

où vivent des tribus classées par les Turcs dans le Makhzen

supérieur et chargées de surveiller les tribus raïas

soumises à tous les impôts. Ces tribus sont dévouées

à proportion des privilèges obtenus et de la crainte des

troupes régulières. Les Turcs ont aussi créé

une smala de soldats indigènes " professionnels " payés

par l'octroi de terres à l'endroit où la France créa

un pénitencier agricole. Le bey y avait aussi un vaste domaine

avec terres azel (cultures) et azib (pâtures) pour les bivouacs

des troupes en campagne, placé sous la responsabilité d'un

ou plusieurs caïds.

Berrouaghia sous les Français 1841-1860-1962

Avant de s'installer durablement les Français sont passés

et repassés par ce site de nombreuses fois entre 1841 et 1860.

Il s'agissait de Français en uniforme le plus souvent accompagnés

de troupes auxiliaires indigènes indispensables pour le renseignement

et les entretiens en arabe.

|

·

|

1841, en mai, c'est Baraguay d'Hilliers qui était à la poursuite du khalifa El Berkani et qui trouva en ruines l'arsenal qu'Abd el-kader avait fait aménager à Boghar. |

|

·

|

1843, en mai, c'est le duc d'Aumale qui avait appris que l'émir et sa smala se déplaçaient sur les hautes plaines au sud de Boghar. Il a d'ailleurs trouvé la smala à Taguine, mais pas l'émir. |

| · | 1844, en mai encore, c'est Marey-Monge, polytechnicien, agha des Arabes depuis 1836 et bientôt commandant à Médéa, qui partait pour Laghouat. Marey-Monge n'était encore que colonel. Il obtint sans combattre la soumission du cheikh de cette oasis saharienne. |

| · | 1852, en novembre, c'est le général à titre indigène Yusuf, qui s'en allait, avec d'autres généraux, conquérir l'oasis de Laghouat révoltée. Au passage Yusuf avait créé le camp de Djelfa. Il est très probable qu'un relais militaire du même genre avait été créé aussi à Berrouaghia ; et confié peut-être déjà à la garde d'un escadron du 1er spahi car Berrouaghia fut la garnison habituelle de cet escadron dépendant de Médéa. Et de 1852 à 1860 ce fut une noria de soldats et de rouliers qui transitèrent par Berrouaghia pour aller ravitailler ou relever les soldats et les civils qui tenaient les caravansérails échelonnés tous les 25 à 35 km tout au long de la piste jusqu'à Laghouat. Il est presque sûr que des civils aventureux vinrent s'établir près du camp pour profiter de la clientèle des soldats, comme auprès de tous les camps militaires ; et qu'ils sollicitèrent la création d'un centre officiel de colonisation. Leur situation sur l'axe principal d'accès au Sahara fut un argument décisif pour obtenir l'accord de l'empereur Napoléon III. |

|

Notule sur l'extraordinaire destin de Yusuf

|

|

·

|

1860, le 3 mars,

signature du décret de création du centre de colonisation

de Berrouaghia. La surface concédée a été

d'abord modeste car elle était prévue pour seulement

29 ou 34 concessionnaires sur près de 700ha. Ces concessions

furent gratuites. Cinq ans plus tard elles auraient été

vendues à prix fixe et à bureau ouvert, après

publicité, la gratuité ayant été supprimée

par le décret de décembre 1864. Certains colons seraient

venus de Damiette village créé 12 ans plus tôt

à une trentaine de kilomètres plus au nord. |

||

| · | 1869 Berrouaghia est promu CPE, commune de plein exercice |

|

|

|

·

|

1871 Inauguration d'une gendarmerie | ||

| · | 1877 Berrouaghia devient le chef-lieu d'une commune mixte à laquelle furent rattachés quatre villages de colonisation : Ben-Chicao, Loverdo, Champlain et Nelsonbourg. Il est possible que quelques lots nouveaux aient été attribués vers cette date pour élargir le domaine cultivé par des colons de 400 ha environ. | ||

| · | 1879 Création du pénitencier agricole à la place d'une ancienne smala de spahis français. |

| · | 1892 Inauguration de la gare qui resta, jusqu'en 1912, la gare terminus de la ligne à voie étroite montant de Blida par Médéa, Lodi, Damiette et Loverdo. |

| · | 1941 Ouverture d'une école ouvroir pour les fillettes musulmanes |

| · | 1942 Arrivée de prisonniers de guerre italiens et allemands capturés en Libye. Grâce aux souvenirs d'une mienne cousine par alliance qui a quitté Berrouaghia en 1948, je puis apporter les précisions que voici : " Ils avaient amené une telle ambiance dans ce village qu'il serait difficile de les oublier. Ils logeaient dans des sortes de grands chalets à l'entrée du village à gauche, en allant vers la gare. Libres comme le vent, ils allaient et venaient…Il y avait dans l'enceinte du camp un bâtiment bar-réception réservé au personnel français qui se réunissait là le soir ; les messieurs jouaient aux boules, les dames brodaient, les enfants jouaient. De temps en temps il y avait fête. Après le repas ça dansait aux sons d'un orchestre (accordéon, violon, batterie avec un chanteur ténor prénommé Vieti).Il y avait aussi un comique Scander qui amusait beaucoup l'assemblée. Les murs de la salle avaient été décorés par l'un d'entre eux qui avait représenté Blanche neige et les sept nains auxquels il avait prêté le visage de l'un des membres du personnel. Ils ont laissé un grand vide quand ils sont partis." Bien sûr ces prisonniers étaient occupés à divers travaux. Beaucoup coupaient du bois en forêt sous la surveillance de réservistes français. D'autres exerçaient dans leur spécialité : notamment un couturier, un médecin et des cuisiniers qui livraient des repas au domicile de cadres français travaillant avec l'armée. |

| · | 1962, le 26 mars, c'est de Berrouaghia que partit, pour empêcher des manifestants européens de porter secours à Bab el-Oued, un détachement du 4è régiment de tirailleurs algériens. C'est ce détachement de soldats musulmans aux ordres d'un lieutenant musulman, Daoud Ouchène, qui, devant la grande poste d'Alger, mitrailla les manifestants, tuant officiellement 61 personnes et en blessant 102 autres. En juillet Daoud Ouchène choisit de demeurer français et de rester dans l'armée française jusqu'à sa retraite qu'il prit avec le grade de capitaine sous le nom de Michel Duchesne. Les autres soldats choisirent la nationalité algérienne. Quant au gouvernement français et au chef de l'Etat ils se félicitèrent, discrètement, que ce drame ait mis un terme aux espoirs des partisans du maintien de la souveraineté française sur l'Algérie. Le 18 mars les rebelles avaient été amnistiés, puis libérés ; le 26 mars les opposants français étaient matés : tout allait pour le mieux. |

Le cadre naturel et ses aptitudes

|

Berrouaghia se trouve dans une cuvette à fond plat, à plus de 900 m d'altitude. Cette cuvette est entourée de moyennes montagnes sur trois côtés : c'est au nord que les altitudes sont les plus élevées avec les 1327 m du djebel Serane. Au sud et à l'ouest elles ne dépassent guère les 1000 m. En 1954 il restait pas mal de versants et de sommets boisés, surtout vers l'extrémité du massif de l'Ouarsenis qui se termine à peu de distance de Berrouaghia.

Et vers l'est s'ouvre le sillon synclinal qui, par les plaines des Beni-Slimane, des Aribs et de la vallée de la Soummam, atteint la Méditerranée du côté de Bougie. Quand on aborde Berrouaghia en venant de Bir-Rabalou ou d'Aumale on n'a pas vraiment l'impression d'être dans une montagne. Il en va un peu différemment quant on arrive de Médéa car, après le passage du col de Ben-Chicao à 1230 m, la descente sur Berrouaghia est rapide. Ce col est le plus haut de la RN 1 qui va d'Alger au Sahara. L'hiver il lui arrive d'être bloqué par la neige durant quelques heures aussi longtemps que le chasse-neige n'a pas dégagé la route. La RN 1 est une route bien aménagée et accessible à tous les véhicules, gros camions compris. Elle n'a rien de commun avec la route de Sakamody à l'autre bout du département.

Le climat est nettement méditerranéen, nuancé par l'altitude et un début de continentalité pour le régime des températures. La moyenne de janvier est basse (5°) et il neige tous les ans. Les moyennes de juillet et août plafonnent à 25° bien qu'il y ait quelques journées où souffle le vent de sirocco. La pluviométrie est moyenne, un peu supérieure à 600mm, et son régime est méditerranéen classique, avec un net maximum de novembre à mars, et deux mois presque sans pluie en juillet-août. Dans la cuvette de Berrouaghia les sols, convenables, et le climat sont favorables aux cultures de céréales et au vignoble. La rigueur de l'hiver exclut les agrumes ; l'humidité favorise les pâturages là où la forêt a été détruite.

Berrouaghia fut d'abord et surtout

un centre agricole

C'était sa première vocation. Elle n'avait pas été

oubliée en 1962. Les colons qui, au début semaient du blé

ou de l'orge se sont mis à planter de la vigne, comme partout dans

le Titteri, à partir des années 1880. Et ici comme ailleurs

dans la région les vins produits furent classés VDQS et

rapportaient davantage que les céréales, ou que l'élevage

des moutons. Ce vignoble est le dernier que l'on rencontrait quand on

se dirigeait vers le sud : c'était le plus méridional de

l'Algérie centrale. Il n'a pas survécu à l'indépendance.

Les terres incultes ou en jachère offraient de belles pâtures à moutons. Deux marchés se tenaient chaque mercredi ; en lisière de la cité pour le bétail et au centre pour le reste.

Berrouaghia fut un centre administratif

modeste en tant que chef-lieu de commune mixte

Son rôle administratif fut important pour les Européens de

la région car quatre villages de colonisation lui restèrent

attachés jusqu'à leur émancipation en 1947.

Il y eut successivement Ben-Chicao créé en 1872

Loverdo

créé en 1874

Champlain

créé avant 1904

Nelsonbourg

créé en 1910

Ces créations ont donc été décidées

sous la IIIè République. Elles ont été toutes

associées à Berrouaghia quand la commune mixte y fut domiciliée

en 1877.

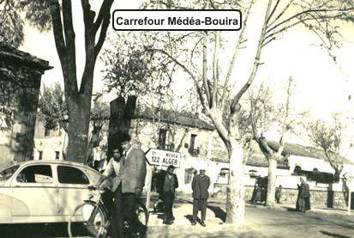

Berrouaghia fut un carrefour routier bien desservi par les services

d'autobus

Le village s'est retrouvé, avant 1914, au centre d'une étoile

routière à 5 branches avec notamment les

- routes nationales N 1 vers Alger au nord

; et vers le Sahara au sud

18

vers Ain-Bessem et Bouira, par Bir-Rabalou

- routes départementales

N 20 vers Aumale par Masqueray

144

vers Boghari. Cette difficile route de montagne doublait la RN 1

22

vers Nelsonbourg

Toutes ces routes, sauf celle de Nelsonbourg, étaient

parcourues par les services réguliers de deux sociétés

d'autobus : les autocars blidéens et l'Auto-Traction de l'Afrique

du nord.

La première permettait aux gens de Berrouaghia d'aller à

Alger, Boghari, Aïn-Boucif, Djelfa et Champlain. La seconde desservait

la ligne Berrouaghia-Masqueray-Aumale.

Certains services d'Autobus pouvaient être en correspondance avec

le train venu de Blida ou de Djelfa.

Berrouaghia fut une centre militaire très secondaire bien que cet aspect dût jouer un rôle non négligeable dans la décision de création du centre et pour le choix de son emplacement, à l'écart des terres de l'ancienne smala turque, juste sur le tracé de la route du sud. Il y eut tout de même toujours quelques soldats cantonnés dans la cité ; et notamment le troisième escadron du premier régiment de spahis dépendant de la subdivision militaire de Médéa. Le colonel était à Médéa, et l'escadron de Berrouaghia obéissait à un capitaine.

Deux établissements publics étaient situés hors du village

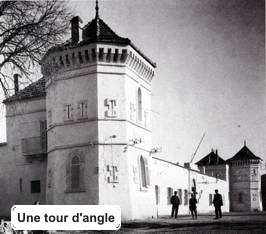

| · | Le pénitencier

agricole. Créé en 1879,

il a pris la place de l'ancienne grande ferme du bey que nous avions

transformée en smala de spahis qui fut dissoute après

1870. Il était à 2km de Berrouaghia, un peu au sud de

la route de Bouira. Je ne crois pas que le choix du mot pénitencier

ait été motivé par le souci d'amener ses résidents

contraints, à faire pénitence avec la ferme intention

de ne pas récidiver. Ces résidents étaient des

condamnés aux travaux forcés pour je ne sais quels délits.

Mais cet établissement de Berrouaghia n'était pas un

bagne malgré l'allure moyenâgeuse des tours d'angle du

bâtiment principal. Les pénitenciers de ce genre (il y en avait en Corse) poursuivaient officiellement trois buts : - fournir un minimum de formation agricole pour une réinsertion future - faire des essais de culture ou de pratiques culturales - subvenir aux besoins du pénitencier Les responsables du pénitencier de Berrouaghia semblent avoir accordé une sorte de priorité à la viticulture si l'on en juge par la taille des caves de l'établissement. Etrange spécialité si l'on considère que les détenus étaient en majorité musulmans et buveurs d'eau. Le personnel de surveillance et d'encadrement,

avec femme et enfants, était logé sur place. |

|

|

| · | Les sources thermales d'Hammam Essalihine. Elles sont situées à 6 ou 7 km à l'est de Berrouaghia en bordure des collines boisées du " Draa Ach el Agab ". Elles sont connues depuis l'antiquité. Si l'on en croit les textes, ses eaux chaudes (38° à 44°) guériraient toutes sortes de maladies. Le plus probable est qu'elles n'aient pas guéri grand monde car le site n'a jamais été vraiment mis en valeur et équipé pour recevoir des curistes européens. Et après l'indépendance les rares équipements qui existaient ont été négligés et finalement abandonnés. Il y a bien des sources chaudes mais il n'y a jamais eu de station thermale. |

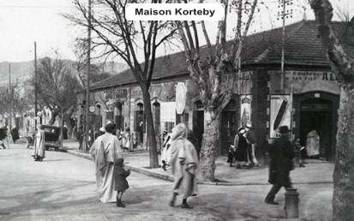

L'aspect du village

Il est des plus classiques. Berrouaghia a gardé jusqu'au bout le

plan en damier des villages de colonisation, à peine perturbé

par une longue rue de la gare tracée pour l'arrivée du train

en 1892. Les maisons les plus hautes ont un étage ; la plupart

sont très basses. Les trottoirs sont plantés d'arbres.

Grâce à une cousine déjà citée je peux

compléter un plan de Berrouaghia du début du XXè

siècle avec l'indication de l'emplacement de quelques bâtiments.

|

|

1 Mairie NB 9 domicile familial NB Au-dessous j'ajoute un plan de la place centrale |

Le minaret carré est de style maghrébin. Le marché se tenait le mercredi. |

|

|

Je n'ai pas trouvé de photo de la synagogue. C'est

dommage car cela aurait fourni une bonne image de la présence des

trois religions monothéistes et d'une probable tolérance

réciproque. Sur les listes d'électeurs vers 1922 accessibles

par Internet, les noms à consonance israélite sont très

nombreux. Cette minorité est postérieure à l'arrivée

de la France en ce lieu. Elle provient peut-être de Médéa.

Ne serait-ce qu'en raison de l'existence de ces trois bâtiments

de culte, il est clair que le Berrouaghia des Français était

mieux qu'un village, sans être vraiment une ville.

Un simple village n'aurait pas possédé :

- un hôpital, dont j'ignore le rang dans la hiérarchie à

6 niveaux des hôpitaux algériens

- un tribunal avec cadi

- un médecin ; en 1948 il s'appelait Ceccaldi

- un marché couvert

- deux hôtels

- deux écoles dont une avec un CCEG annexé (cours complémentaires

de la 6è à la 3è).

En 1948 ce CCEG n'avait que 2 classes : une pour les

6è/5è une pour les 4 /3è

- un cinéma, curieusement situé au rez-de-chaussée

de la mairie

- un notaire qui était en 1945 un musulman, kabyle, Abderhamane

Farès

|

|

||

|

|||

Une ville aurait possédé aussi: un lycée, ou à

défaut un vrai collège

un

théâtre, ou à défaut une salle de spectacle

polyvalente

quelques

immeubles à plusieurs étages

et

un dentiste. En 1948 Il en montait un d'Alger un jour par semaine !

Les photos ci-dessus montrent l'aspect des maisons ; le plus souvent, un simple rez-de-chaussée : les plus hautes n'ont qu'un étage. C'est une architecture de village. Korteby est le nom d'un commerçant qui tenait avec ses fils un magasin d'alimentation.

Deux personnalités musulmanes liées à Berrouaghia

Abderahmane Farès

Il fut le notaire de Berrouaghia dans les années 1940. Il est le

symbole d'un musulman bien intégré à l'Algérie

française, mais qui, par pragmatisme et par prudence fut amené

à choisir, pas trop tardivement, le parti nationaliste.

|

·

|

1911 Naissance à Akbou en Kabylie. Il a peu connu son père qui est " mort au champ d'honneur " dans une tranchée française en 1917. C'est un oncle, notaire à Akbou, qui prend en charge son éducation. Abderhamane réussit des études de Droit à l'université d'Alger. Après l'obtention de son diplôme il s'établit comme huissier à Alger, puis comme clerc de notaire à Sétif, puis comme notaire à Collo en 1936. Il achète la charge notariale de Berrouaghia, sans doute pendant la guerre. |

|

·

|

1945 Il se lance dans la vie politique en se faisant élire au Conseil Général du département d'Alger dans le deuxième collège électoral, celui des musulmans. Il récidive l'année suivante en devenant député de la première Assemblée Constituante à Paris. Il était inscrit dans le groupe " Union et progrès " proche de la SFIO. |

| · | 1953 Il est élu Président de l'Assemblée Algérienne prévue par le statut de 1947. Il y mène une politique jugée modérée et pragmatique. |

| · | Après 1955 il se rapproche des nationalistes et finit par se rallier au FLN. Cela lui vaudra quelques mois de séjour à la prison de Fresnes à Paris de novembre 1961 au 19 mars 1962. Cet intermède carcéral lui vaut l'estime de quelques dirigeants du FLN ; mais pas de tous. |

| · | Le 19 mars 1962 il est libéré et nommé dans la foulée " Président de l'Exécutif Provisoire " mis en place par de Gaulle au Rocher Noir. Un Français Jacques Roth y faisait de la figuration comme vice-président. C'est à ce titre que Farès eut à discuter, fin mai et début juin, avec jacques Susini qui représentait l'OAS. Le 5 juillet il céda la place au premier Président de la République Algérienne et se retira de la vie politique. |

Benyoucef Ben Khedda

Il est natif de Berrouaghia où il a vu le jour le 23 février

1920 dans une famille sans doute porteuse de l'idéologie nationaliste.

Son père était le cadi de Berrouaghia. C'était une

famille aisée et instruite.

Benyoucef fréquenta l'école indigène de Berrouaghia,

puis le collège de Blida, puis l'université d'Alger où

il obtint son diplôme de pharmacien. Il s'établit à

Alger.

Son père l'avait inscrit aux SMA " Scouts Musulmans d'Algérie " dès leur création en 1935, car il avait compris que ces scouts dispenseraient la bonne parole nationaliste qu'il souhaitait sans doute.

|

Notule sur les SMA : scouts musulmans algériens Les premiers ont été réunis à Alger en 1935 par Mohamed Bouras né en 1908 à Miliana, mais vivant alors à Alger. M. Bouras désapprouvait l'adhésion de jeunes musulmans à l'organisation laïque des Eclaireurs de France. Dans les statuts qu'il déposa alors à la Préfecture figurait l'expression "Education para-militaire" qui déplut aux autorités. Il l'effaça et obtint l'agrément de gouvernement du Front populaire le 5 juin 1936, comme association régie par la loi de 1901.D'autres villes imitèrent Alger et en juillet 1939 fut créée une ligue des SMA pour toute l'Algérie. Ses dirigeants étaient proches des oulémas et M. Bouras, qui admirait l'imam Ben Badis, orienta les activités des SMA vers la propagation des idéaux nationalistes et musulmans. Il arrivait aux scouts de distribuer des publications du PPA ou de lui prêter ses locaux. Dans les années 1950 les SMA devinrent une pépinière pour le recrutement du FLN. |

Dès qu'il fut adulte Ben Khedda milita dans des organisations anti-françaises, non par pragmatisme ou par prudence pour son avenir comme Farès, mais par conviction.

|

·

|

1942 Il adhère au PPA (parti populaire algérien) et s'y distingue suffisamment pour attirer l'attention des autorités qui l'arrêtent le 6 mai 1943. |

|

·

|

1955 Il rejoint le FLN. Il est arrêté, mais est vite libéré sur intervention de Jacques Chevalier, maire d'Alger (de 1953 à 1958). Craignant d'être à nouveau arrêté il réussit à se mettre à l'abri, pour la bonne cause, comme chargé de mission à l'étranger, de 1957 à 1960. |

| · | 1958 le 19 septembre, le GPRA (gouvernement provisoire de la république algérienne), est créé avec Ferhat Abbas pour Président. Ben Khedda en fait partie. |

| · | 1961 le 27 avril, il remplace Ferhat Abbas à la tête du GPRA. |

| · | 1962 le 5 juillet, il s'installe à Alger et proclame l'indépendance de l'Algérie. Mais en août-septembre il est destitué par Ben Bella et Boumediene. Il se retire dans sa pharmacie et s'y tient tranquille. |

NB Ben Bella fut à son tour destitué et interné par Boumediene le 19 juin 1965.

Il est temps de quitter Berrouaghia : il y fait vraiment trop froid. Pourvu que le col de Ben Chicao ne soit pas fermé ; si c'est le cas nous prendrons le train plutôt que le bus des autocars blidéens.

|