par Albert Campillo et Michel Fornet

| Ce document n'a pas la prétention de fournir des données précises sur l'évolution de la pêcherie béni-safienne entre 1881, date de fin de construction du port, et 1962, date de départ impromptu des " rats pas triés " vers une terre hexagonale mais parfois exiguë.Il a été élaboré à partir des éléments qu'a pu fournir Michel Fornet (je tiens à préciser que Michel Fornet, affectueusement surnommé " Micalet ", fait partie de ces gens que la nature a particulièrement gâtés en développant de façon exagérée les divers replis du cerveau destinés à la mémorisation des choses de la vie et occasionnellement de la mer), des quelques bribes de souvenirs que j'ai pu amasser et de rares données scientifiques. Pour les données statistiques, il nous aurait fallu consulter les archives des Affaires Maritimes des quartiers d'Oran et de Nemours... vous parlez d'une aventure.Des omissions et erreurs seront détectées par des lecteurs attentifs mais tatillons dont les souvenirs sont également restés plus ou moins apparents pour des cas particuliers qui leur étaient chers. Je compte sur leur compréhension et leur grandeur d'âme pour ne point nous en vouloir. Albert Campillo |

I - Le cadre géographique

La côte algérienne est, en général,

dépourvue de plateau continental. Quelques golfes ou baies permettent

l'utilisation du chalut; golfe de Béni-Saf, Oran, Arzew, Mostaganem,

Castiglione, Djidjelli, Philippeville, Bône.

Ces plateaux sont de surface généralement réduite;

seuls, les plateaux béni-safien et bônois ont une extension

relativement importante pour permettre une activité halieutique.

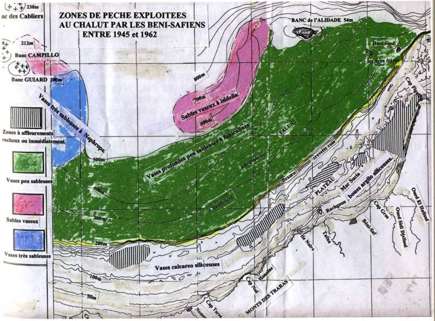

La zone exploitée par les pêcheurs béni-safiens s'étendait

depuis les îles Chaffarinas jusqu'au niveau des îles Habibas,

soit une distance de 60 milles. La largeur du plateau, constitué

de boues argilo-calcaires et argilo-siliceuses, est généralement

en pente douce. Quelques zones à affleurements sous-marins ou immédiatement

sous-jacents se situent au large du Ras Kela, de la baie d'Honaïne,

de Béni-Saf, enfin entre Turgot et le Cap Figalo. Certaines fois,

des dalles (Rosas) provoquent de graves déchirures au chalut. A

part quelques exceptions, la côte est rocheuse. Les plages sont

rares, et pour mémoire l'on peut citer " la playa la sal ",

à l'ouest de Nemours, où les chalutiers travaillaient à

toucher fond pour la capture de soles Dicologoglossa cuneata appelées

" lenguao " et de crevettes impériales (Paeneus caramote),

les plages de Rachgoun, du Puits, Oued Hallouf, Turgot, Sassel.

A partir de 170 mètres, une rupture de pente brutale marque la

transition entre le plateau et le talus continental (flexure continentale).

Puis à partir de 200 mètres, le talus se poursuit en pente

douce jusqu'aux fonds de 600 mètres. Il est constitué également

de boues argilo-calcaires et argilo-siliceuses. Sur les fonds de 120 m,

la boue calcaréo-argileuse domine. On les appelait " mar sucia

" devant Béni-Saf, car il "se prenait" beaucoup

d'échinodermes, considérés comme des déchets.

Le talus n'est accidenté que dans sa partie est (banc de l'Alidade,

situé à 24 milles de Béni-Saf, formé d'un

massif qui monte depuis les fonds de 500 m pour atteindre 54 mètres

au plus haut, roches des Deux Frères). À près de

50 milles dans le nord- ouest de Béni-Saf et par le travers des

îles Chaffarinas, on distingue trois bancs rocheux difficilement

exploitables. Si le banc des câbliers était décrit

par le service hydrographique, on doit la découverte des deux autres

à deux Béni-Safiens : Campillo Joseph (banc Campillo) et

Agullo (banc Guiard).

À signaler aussi la présence de hauts-fonds, sortes de pitons

volcaniques couverts de corail blanc (dendrophyllium sp), situés

entre 250 et 350 m de profondeur. Ils pouvaient atteindre une centaine

de mètres de hauteur, formant de véritables barrages. Leur

limite était définie par l'alignement de la tour de la Tafna

et le phare de l'île de Rachgoun, pour la partie est. Pour les éviter,

il fallait ne pas rester sur l'alignement sémaphore du Cap Figalo

par la montagne de Bou-Zadjar.

A signaler qu'au plan hydrologique, la zone de Béni-Saf est fortement

soumise au courant atlantique, ce qui la rend très riche au plan

ichthyologique.

II - Le port, description

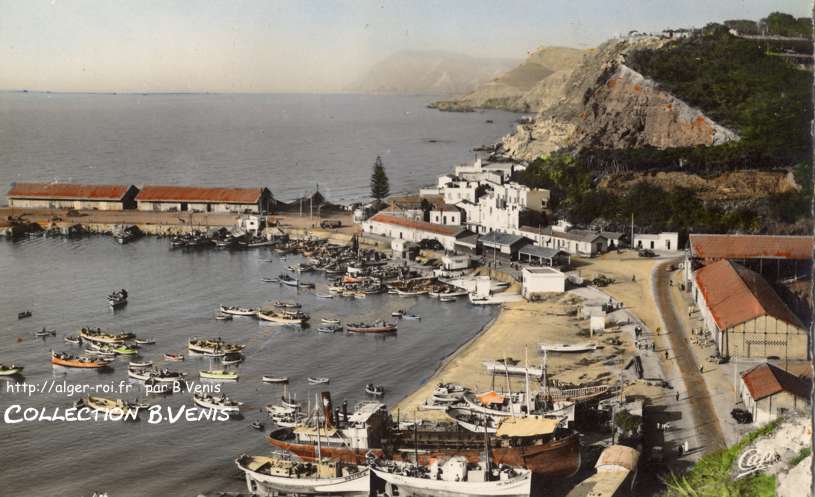

Construit entre 1879 et 1881 par la Compagnie

Mokta El Haddid, ce port avait pour vocation initiale d'exporter le minerai

de fer d'un pays en cours d'exploitation vers les pays en voie de développement

de l'époque. Bâti sur une zone non protégée,

ce port artificiel était en permanence ensablé au niveau

de sa passe. Parmi les générations de Béni-Safiens

nés entre 1930 et 1950, qui n'a point le souvenir de la drague

" Edouard de Billy " en activité, ou bien amarrée

près du grand chaland en bois porteur d'une grue à vapeur

gigantesque? La Cie Mokta disposait de la concession et de la gestion

du port pour un nombre d'aimées déterminé. Aussi,

possédait- elle un linéaire de quai sur la partie ouest

avec l'ancien et le nouveau chargeur. Sur la partie est, un quai destiné

aux navires de commerce avait été aménagé.

Il s'y embarquait entre autres de l'alfa, des barils de vin, etc.

Quelques appontements (7 ou 8), permettant aux chalutiers et lamparos

de s'amarrer, rejoignaient la partie sud. Sur cette dernière, la

compagnie avait construit une cale sèche pour la mise à

terre de sa drague et de ses différents chalands. De part et d'autre

de cette cale sèche, deux plages naturelles permettaient à

la houle de venir finir ses jours, notamment par vent de nord. Il n'en

demeure pas moins que par tempête d'hiver, la houle insidieuse provoquait

un beau tumulte dans le port.

La profondeur moyenne ne dépassait pas 10 m au centre du port,

là où deux grosses bouées permettaient aux minéraliers

de s'amarrer en attendant leur tour de récupérer dans leurs

entrailles ce minerai ocre aux effluves âcres. Dans sa partie nord,

un endroit nommé " la courba " était constitué

d'une plage artificielle, dangereuse parce que subitement abrupte. En

été, on y cueillait des tellines ou haricots de mer, histoire

de se mettre un peu de sable sous la dent.

III - Les pêcheurs, origines et lieux d'implantations

Au départ, avant même la construction

du port, quelques familles d'origine valencienne (région d'Alicante)

s'étaient installées à l'embouchure de la rivière

La Tafna. Elles pratiquaient la pêche aux petits métiers,

notamment " la red Clara ". Les captures étaient acheminées

à dos d'âne vers Tlemcen. Lorsque le port fut terminé,

plusieurs familles du sud de l'Espagne quittèrent leur province

et s'en vinrent tenter l'aventure dans ces contrées où la

" malaria " (le paludisme) et autres maladies infectieuses causaient

parfois de graves perturbations physiologiques. Elles venaient de ports

situés entre Almeria et Villajoyosa. Cependant, la contraception

n'était pas de mode en ces temps-là, et rapidement de nombreux

rejetons parlant espagnol ou valencien constituèrent la base d'une

population sédentarisée de pêcheurs. Au début,

les premières familles habitèrent la partie basse de Boukourdan

et la rue de la Marine, au pied de la falaise reliant la plage du Capitaine

à la plage de Sidi-Boucif. Progressivement, les descendants gagnèrent

sur la " ville moderne " qui s'était entre-temps développée

vers la partie est.

Quelles étaient les origines ethnico-religieuses de cette population

officiellement française? Au départ, les Espagnols, catholiques

par principe ou définition représentaient 100 % de cette

profession. Progressivement, en fonction du type de métier, les

berbéro-arabo-musulmans, originaires pour la plupart des secteurs

frontaliers marocains (Kebdani, Zenasni, Doukali etc.) embarquèrent

sur les lamparos, puis sur les chalutiers. La population de confession

israélite, séfarade, était faiblement représentée

(deux pêcheurs de la famille Sebban de la rue Boudhar).

Au total, on peut considérer qu'en 1954, date de mise en train

du " grand saut ", 780 personnes étaient embarquées

sur la totalité de la flottille.

Si l'on intègre les métiers induits directement ou indirectement

par la pêche, on peut considérer qu'environ 1 500 familles

tiraient leurs ressources de cette activité.

IV - Divers métiers pratiqués

L'activité halieutique se décomposait

en trois parties: les petits métiers, les lamparos, les chalutiers.

A - Chalutiers

Al

- Chalutiers à voiles:

Nos données sont réduites. Citons les familles Galiana (Quiquo

La Vilera) et Pérez qui pratiquaient ce métier dans les

années 1900-1914.

A2

- Chalutiers à vapeur:

Apparus dans les années 1920, ils pratiquaient la pêche en

boeuf, puis progressivement avec divergents. Leur puissance ne dépassait

pas 70 chevaux, et ils appliquaient le " tourno ", c'est-à-dire

deux jours de mer avec escale à Nemours où des camionnettes

Schneider venaient récupérer le poisson. Leur aire d'activité

ne dépassait pas les îles Chaffarinas. Les chalutiers appareillaient

en couple, mais, la pêche terminée, un seul s'en retournait

au port pour débarquer le poisson. L'autre restait au mouillage,

attendant jusqu'au lendemain son compagnon.

Chalutiers à vapeur en activité avant 1940: Marsa (coulé

au Cap Gros); Carthage (parti à la casse); Manitou (à la

casse en mai 1943); San Francisco; San Juan; Les trois frères;

Les trois soeurs; La Clareta; La Vicenta ; Maria (Or 2 820) vendue à

Bougie; San José (Or 3044) coulé à Oran par cargo

hollandais; Bienvenido (Or 3181) parti au Maroc; Saint-Philippe (surnommé

Pipa à cause de sa cheminée).

A3

- Chalutiers équipés de semi-diesel et diesel

Il est à remarquer que les chalutiers appartenaient uniquement

à des Européens. Un seul arabo-musulman-français

de l'époque (M. Benaouda) possédait un chalutier qui coula

devant le cap Noê.

1

- Caractéristiques techniques

1-1

- Marque des moteurs utilisés

Diverses marques de moteur équipaient les chalutiers : citons Scandia

(suédois), Volund (danois), Jumentel (?) Baudouin (français),

Bolinders (suédois), Alsthom (français), Caterpillar (américain).

D'une façon générale, les moteurs semi-diesel et

diesel les plus utilisés jusqu'en 1950 étaient les "

Volund ". Ils furent progressivement remplacés par les "

Baudouin " qui présentaient l'avantage d'être d'abord

français (avant que les Anglais ne prennent cette affaire en main),

mais surtout d'être plus " modernes " (poids, consommation,

prix des pièces de rechange inférieurs).

La consommation journalière moyenne en fuel était comprise

entre 300 et 400 litres.

1-2

- Type de chalutiers et puissances motrices utilisées

La longueur à la quille des chalutiers était comprise entre

12 et 25 mètres pour le plus grand, avec une moyenne oscillant

autour de 15-16 mètres. Pour les semi-diesel et diesel, la puissance

variait entre 90 et 200 chevaux. Bien entendu, ces bateaux étaient

construits en bois. L'hélice à pas variable, très

performante au plan de la traction, avait été introduite

dès 1934, mais, à cause de problèmes techniques,

il fallut abandonner.

1-3

- Chantiers de construction navale

Avant 1940, la plupart des unités étaient construites en

Espagne (chantiers d'Almeria). Progressivement, des chantiers se mirent

en place à la plage du Puits (Morand, Montaner), puis sur une des

plagettes du port (chantiers CampilloOrosco, Valor). La partie chaudronnerie

(confection des réservoirs, portiques etc.) dépendait des

ateliers de la Cie Mokta et plus tard de Nougaret (Ninan).

Voilà des gens qui, sans avoir jamais suivi de cours de construction

navale, maniant à peine le chiffre et l'écriture, étaient

capables de monter, à partir d'une énorme quille et de gabarits

aux tailles variables, l'ossature puis le revêtement final d'unités

superbes. Au départ, l'allure générale de ces chalutiers

s'inspirait de bateaux espagnols; mais progressivement, leurs formes devinrent

plus élancées, et dans les années 1950, on pouvait

considérer qu'il y avait un style béni-safien. A noter qu'à

Saint-Cyprien, le fondateur du magnifique chantier produisant actuellement

les plus belles unités de pêche de Méditerranée

française pour ne pas dire de France est un Béni-Safien

qui avait débuté comme ouvrier aux Chantiers Campillo-Orosco

de Béni-Saf.

1-4

- Chaluts utilisés

Ils étaient de type espagnol ou italien; ultérieurement,

apparut le type " huelvano ", c'est-à-dire un chalut

avec petite face de côté, permettant une meilleure ouverture

verticale. Avant les années 1955, le chanvre était la matière

première pour la constitution des différentes pièces

(fis qua, fisquetta, goleron, caserete), puis le polypropylène

arriva sur le marché; il s'imposa notamment sur la partie dorsale,

afin de donner à l'engin en pêche une plus grande flottabilité.

D'une façon générale, trois à quatre chaluts

étaient embarqués pour la journée; mais cela dépendait

essentiellement des " patrons pêcheurs " : les traditionnels,

fiers de ne pas avoir d'avaries, ne débarquaient leur chalut que

pour lui redonner force et vigueur après passage à l'eau

chaude enrichie au tannin... et puis d'autres, plus " aventuriers

" qui tentaient toujours d'approcher au plus près les cailloux,

qui débarquaient parfois de " la fleur de poisson " mêlée

au " chalut en lambeaux ", mais qui faisaient prendre des crises

à l'armeur, responsable de la maintenance des chaluts.

1-5

- Treuils

Les bobines pouvaient contenir jusqu'à 1 500 m de câbles

en 11 mm de diamètre pour les pêches profondes. L'hydraulique

était absente; une large courroie était adaptée au

volant du moteur pour entraîner le treuil. Les mixtes (câble

tressé reliant les panneaux au chalut) ne dépassaient pas

200 mètres pour un diamètre de 24 mm. Les treuils étaient

fabriqués à Oran par Castanier et Ferrer. Les divergents

étaient en bois, ne dépassant pas 150 kg par panneau pour

une surface de 2 m2 maximale.

1-6

- Sondeurs

Avant guerre, la sonde se définissait par l'immersion d'une cordelette

lestée d'un plomb de 25 kilogrammes. Il va de soi que l'expérience

aidant, les patrons pêcheurs enregistraient par recoupements de

différents points à terre la position exacte du bateau et

la profondeur.

En 1950 les premiers sondeurs apparurent; d'abord à éclats

(anglais de type Kelvin), puis enregistreurs sur papier. Ils étaient

fabriqués par la Cie Radio Maritime (française), et Atlas-Werke

(allemand). Les Japonais n'avaient pas encore commencé à

s'implanter dans le domaine de l'électronique.

2

- Organisation à terre

2-1

Fabriques de glace

La première société fabriquant de la glace se trouvait

au niveau d'un grand virage qui menait au marché, dans un local

de la Cie Mokta (Sté Pastor et associés). Une seconde se

monta plus tard à Boukourdan. Au début, les pains de glace

de 25 kg étaient transportés par charrette jusqu'à

la criée où un concasseur manuel à manivelle permettait

de les réduire en morceaux; ce n'est que beaucoup plus tard que

la glace pailletée fit son apparition... Une troisième glacière,

plus moderne, se construisit au port même, en 1958 (Ruis et Cie),

mais déjà ces superbes paillettes de glace commençaient

à sentir le roussi. Suivant la saison et le type d'horaires, la

quantité de glace embarquée par chalutier variait; elle

se situait en moyenne autour de 500 kg (2 tonnes lorsque les chalutiers

appareillaient à destination de Nemours).

2-2

- Postes à fuel

Au départ, les locaux livrant fuel et essence se situaient au pied

de la vieille pêcherie (Sté Dahan, Mateu, Luques, Mazzella

...). Le manque de profondeur, l'augmentation en nombre et en taille de

la flottille amenèrent ces mêmes fournisseurs à positionner

divers distributeurs sur les quais.

2-3

- Mise à terre des chalutiers

Au minimum quatre fois par an, les chalutiers étaient tirés

à terre sur les six slips de la Cie Mokta. Le chalutier se présentait

bien aligné face au berceau qui, glissant sur des rails, venait

se positionner sous la coque. Puis l'énorme treuil électrique

tirait l'ensemble à terre. De grandes cales étaient fixées

sous l'embarcation, afin de retirer le berceau. Aussitôt, le personnel,

armé d'une raclette, grattait la coque pour la débarrasser

des fixations marines, calfatait les jointures. Au moteur, le mécanicien

et son aide vérifiaient l'état des chemises, segments et

cylindres, alésaient les coussinets fabriqués par 011er

et Padilla, faisaient briller les cuivres, passaient la peinture grise

sur les divers éléments externes du moteur.

Des couchettes avant, les matelots retiraient les matelas en crin afin

de leur faire prendre l'air et les débarrasser de cette humidité

poisseuse qui prenait un malin plaisir à vous envahir dans les

tréfonds de vous-même. Enfin, la sous-marine à peine

chargée de produits toxiques comme le cuivre et l'étain

recouvrait les oeuvres vives, le blanc immaculé redonnait vie à

la coque et aux infrastructures. Par respect pour les parents décédés,

une bande noire entourait la partie extérieure de la coque au niveau

du pont.

2-4

- Le personnel

- d'un mécanicien à terre, dont le rôle était

de venir régulièrement à l'arrivée du chalutier

s'assurer du bon fonctionnement de la mécanique et intervenir aussitôt

en cas de besoin.

- d'un armeur et d'un ou deux remailleurs; compte tenu de la fragilité

des fils de chanvre utilisés, il était nécessaire

de sécher les chaluts à terre, en les suspendant à

de grands mâts tels de grandes voiles brunes. Les lieux habituels

de séchage se situaient derrière la plage (avant que les

frères Boronad ne construisent leur gigantesque usine de mise en

boîte de sardines), ou sur les quais du port de commerce. Une fois

débarrassé de tous les débris coincés dans

les mailles (notamment de poudre de méduse desséchée

qui vous donnait des éternuements fréquents mais si peu

bruyants) le chalut était ramené en charrette ou à

dos d'homme vers " le garage ". L'armeur vérifiait que

les ailes étaient en parfaite harmonie, puis donnait des ordres

pour que chaque blessure de son oeuvre soit rebouchée. Parfois,

les trous provenaient des morsures des marsouins, qui prenaient un malin

plaisir à venir mordre les poissons "emmaillés",

mais d'autres fois, il s'agissait de déchirures profondes causées

par une recherche un peu poussée des zones accidentées.

Les lames des " navajas " de marque " Pradel " coupaient

et recoupaient pour nettoyer les déchirures, reprenaient du fil

après passage sur la pierre à affûter. Assis sur de

petits bancs, les remailleurs " aux doigts de fée " y

allaient de l'aiguille, avec une dextérité et une vitesse

surprenantes. Puis le chalut était ramassé, le cul d'abord,

le corps puis les ailes au-dessus; aussitôt, l'équipe mouillait

légèrement le sol cimenté, puis procédait

à un balayage systématique. Enfin, le chalut avait droit

à sa teinture, comme les bonnes femmes chez le coiffeur, mais sans

une mise en plis. C'était moins délicat; il suffisait de

le tremper dans de grandes citernes contenant de l'eau chaude et du tannin,

puis de l'étendre à nouveau pour un séchage de quelques

heures.

Et ça repartait pour un autre. Chaque chalut portait un nom bien

précis, gravé sur un des guindineaux (calones). Suivant

l'humeur de l'armateur, ou en fonction de ses tendances politiques, cela

pouvait varier de Pétain à De Gaulle (le tout dépendant

des années et des circonstances, en passant par des héros

de l'aviation française, des noms de rapaces, ou des sportifs en

vogue).

Deux portefaix avaient pour rôle de pousser la charrette contenant

soit la glace, soit les chaluts de rechange ou avariés, de débarquer

les casiers de poisson sur les quais, de réparer les casiers, de

préparer, durant les minutes de pause, le merveilleux thé

à la menthe qui vous redonnait de la vigueur.

3

- les types de sorties

Les chalutiers à vapeur partaient pour 48 heures en mer, avec deux

jours de repos par quinzaine. Aussitôt le poisson débarqué,

la corne de brume retentissait pour annoncer le départ. Elle était

surnommée " Pan y oliva ", pour signifier que les matelots

n'avaient même pas le temps de casser la croûte chez eux.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les Américains

n'autorisaient les sorties que du lever du jour au coucher du soleil;

après, le port était barré, et les " saucisses

" surmontaient les liberty-ships qui venaient prendre le minerai

de fer.

A partir de 1950, les sorties sont journalières. Départ

fixé à trois heures, rentrée pour la vente vers dix

sept heures. Si les bateaux partent pour deux jours (tourno), ils doivent

impérativement faire escale dans un port (en général,

Nemours). D'autres préfèrent rentrer à Melilla, ville

de joie où dans certaines circonstances, les péripatéticiennes

peuvent aider les marins à surmonter leur rude vie.

Quoiqu'il en soit, il n'y a pas de jours fériés. Beau temps,

en mer; mauvais temps, à quai (à l'exception des jours sacrés

comme La Toussaint et Noël).

4

- Le travail en mer

4-1

- Les différentes manoeuvres

D'une façon générale, l'équipage était

composé de huit marins; le patron, le second patron; le mécanicien,

le second mécanicien; trois matelots, dont un pouvant faire la

cuisine, enfin le mousse. Ce dernier avait à peine quinze ou seize

ans, et avait pour vocation d'être à la disposition du reste

de l'équipage. Dès l'embarquement, généralement

à deux heures du matin, il préparait le café pour

l'équipage dans un recoin qui portait le nom pompeux de cuisine.

A deux heures du matin, le " Ilamaor " (M. Pena ou Thomas...)

allait réveiller les différents équipages. Il cognait

délicatement sur les volets de la chambre à coucher, disant

le sempiternel " vamos con Dios "...et la réponse, plus

ou moins grinçante, mais respectueuse, était " y con

la virgen ". Chez les musulmans, je ne sais pas comment ils procédaient.

Peut-être que l'appeleur disait " allah akbar ". Enfin,

c'est ce qu'on appelle " l'éveil par la religion ". Mais

chez les socialo-communistes qui constituaient une part relativement importante

des matelots durant les années 1950, je suppose qu'un vieux retraité

gauchisant leur chantait " l'Internationale ". Aussitôt,

hiver comme été, des créatures ravies de sortir du

lit, quelque peu bouffies de sommeil, s'en allaient gaiement vers le port,

portant sous le bras le panier avec provisions indispensables : la chair

du christ (boulangeries Réquéna, Granado, Ruiz, Fernandez),

le sang du christ (du 13° de chez l'épicier le plus proche).

Le mécanicien commençait par lancer sa machine. Pour les

moteurs à vapeur, il fallait remonter en pression, charger la chaudière

en charbon...

Pour les semi-diesels, il fallait d'abord positionner l'énorme

volant à l'aide d'une barre, chauffer la boule, la rendre incandescente,

puis envoyer la pression pour vaporiser le fuel qui s'enflammait aussitôt

dans la chambre à combustion. L'apparition du diesel fit que l'on

perdit la boule, tout simplement, mais le lancement du moteur à

l'aide de la pression se maintint longtemps. Ce n'est que vers la fin

de notre ère, ou au commencement d'une autre (le tout dépendant

du côté où on se place) que les démarrages

électriques firent leur apparition.

Le chef mécanicien gonfle les bouteilles d'air pour le lancement

du moteur, passe la courroie d'embrayage du treuil à la poulie

fixée au volant du moteur, et avertit le patron que tout est prêt;

l'équipage remonte progressivement le grappin; il arrive parfois

que plusieurs grappins s'emmêlent, ou que la chaîne de mouillage

se prenne dans l'hélice. Alors il faut faire appel au gardien du

port surnommé " Motor ", un costaud qui plonge, hiver

comme été, sans combinaison et sans torche, pour éclaircir

la situation; le travail terminé, il a droit à un bon "

grog " pour se réchauffer, et s'oblige à une prière

pour se faire pardonner d'avoir bu de l'alcool.

Le patron allume ses feux (au début, on utilisait des lampes à

pétrole pour les feux babord et tribord), puis, le progrès

aidant, l'électricité fit ses miracles quotidiens. Sorti

du port, le patron donne ses consignes au second, puis rejoint ses appartements

(petit studio de deux mètres carrés, sis sur moteur vibrant,

avec vue sur mer par hublot opaque). L'équipage en fait autant

(senteurs de crin végétal et de relents d'humanité

malaxés dans une humidité ambiante mais permanente), avec

cette fois aucune vue sur mer. Deux, trois heures après, suivant

le lieu choisi par le patron, c'est le branle-bas. Tout le monde paré

à la manoeuvre: mise à l'eau du chalut, des mixtes, des

panneaux, des câbles (geste du second au patron pour dire que le

cerf- nageant (par opposition au cerf-volant) est bien en place, envoi

d'une longueur de câbles variable avec la sonde, serrage des freins

de treuil, odeur épouvantable des ferrodos; tout va bien. Le patron

est dans sa cabine, seul, attendant le lever du soleil pour bien vérifier

ses amers. L'astre paraît à l'horizon, tout pâle et

trempé par son bain matinal; le patron en profite pour saluer son

vieux complice de tous les matins que Dieu fait, en ôtant sa casquette

d'un geste respectueux. Le petit mousse est déjà aux fourneaux,

à préparer le café du matin. Deux, trois ou six heures

après, ordre est donné de remonter le chalut. S'il fait

beau, tout se passe bien; par forte houle, les choses changent. Tout est

de travers, mais l'équipage, longtemps habitué à

ces mouvements incessants dorme l'impression de ne point souffrir. Les

panneaux sont fixés, la poche arrive en surface, les goélands

s'égosillent et vous lâchent sans vergogne leur fiente liquéfiée;

au loin, quelques marsouins se font les dents sur le cul (de chalut).

Par palanquées, il est viré; puis c'est au tour de la poche.

Suspendue au mât de charge, elle oscille de façon désordonnée,

puis s'affaisse sur le pont avec un bruit mat, sourd, visqueux. Elle est

ouverte: il s'en échappe des tas de vies moribondes qui frétillent,

ouvrent leur bouche désespérément pour ne même

pas dire un mot; les crevettes font des sauts remarquables mais désordonnés,

les langoustines tendent leurs pinces comme pour implorer un pardon; les

lottes, yeux verts figés ouvrent leur gueule tétanisée,

les congres serpentent sur le pont, les poulpes ont des râles baveux...

je ne peux poursuivre ma description que déjà, les "

rasguettas " sont en marche. C'est le tri, sélectif, brutal.

Pas de pitié pour la vie qui ne présente point de valeur

économique. Sur les casiers disposés sur le pont, l'équipage

balance plus ou moins délicatement les captures: la première

catégorie comprend les crevettes, langoustines, rougets, merlans,

saint-pierre; en seconde catégorie, on retrouve la bouillabaisse,

les petits sparidés... en troisième, on jette en vrac les

saurels, bogues, tchouclas. Un bon coup de lance à eau sur ces

résidus de vie, une pelletée de glace sur chaque casier,

et hop, direction la glacière. Auparavant, l'artiste du bord n'a

pas oublié de placer le poisson noble dans un alignement et une

harmonie de couleurs parfaites: c'est un régal des yeux. Parfois,

pour tromper un peu le client ou la gendarmerie maritime, les petits rougets

ou " mollican " sont recouverts par les gros; parfois ça

marche.

Déjà le chalut est reparti à l'eau, histoire de sillonner

à nouveau ce plateau fertile. L'heure du repas approche : devinez

ce qui se prépare? Une bouillabaisse avec des pâtes ou du

riz, c'est selon. Le mousse a éviscéré les poissons

et les porte au chef cuistot sans toque qui jette le tout dans une grosse

cocotte. Vers onze heures-midi, des " casiers " ou " garbillos

" sont placés entre le treuil et la cabine, au dessus de la

" nevera " ou cale à glace. Au milieu de cette enceinte,

le cuistot pose la cocotte ou la poêle. Il prépare la gamelle

du mousse qui doit manger seul, à l'avant, pour ne pas entendre

les discussions parfois grivoises des adultes (vous comprenez, à

cette époque, on disait autant de banalités que maintenant,

mais on savait scinder les classes d'âge).

Chacun des " grands " trempe sa cuillère ou sa fourchette

dans la portion de cercle qui lui est imparti. Il ne faut surtout pas

empiéter sur le territoire voisin question d'hygiène. C'est

un repas frugal, mais riche, qui coûterait une petite fortune sur

un quai à touristes. Et puis, voilà le chalut qui arrive.

Il faut recommencer. Vers seize heures, cap sur le port. Chaque chalutier

a son petit détail caractéristique et son bruit de moteur

que l'on reconnait de très loin.

Au niveau de la passe, des regards différemment intéressés

se portent sur le bateau : s'il penche bien de côté, c'est

qu'il y a plusieurs dizaines de casiers; l'armateur a une petite sensation

de bonheur argenté; si un chalut est disposé à l'avant,

prêt à être débarqué, l'armeur prend

sa crise interne, maudissant le patron qui a encore fait des avaries.

On est au milieu du port: mouille le grappin, et lâche du mixte

tandis que le bateau se dirige à quai. Aussières en place,

bateau à quai. En hiver, la nuit arrive vite dans ces contrées;

l'électricité n'existe pas à bord durant l'après-guerre

(la Seconde), aussi, le mécanicien trempe-t-il un bâton surmonté

d'un chiffon bien ficelé dans le fuel; un briquet, sorti du paquet

de cigarettes " brasilenas " déjà bien entamé,

et voilà que la lumière surgit, un peu fumeuse, avec des

flammes oscillantes qui suffisent cependant à éclairer le

dessus du pont: le " hacho " remplit sa mission.

Sur les quais, les quelques lumières mesquines proviennent des

réseaux de la Cie Mokta qui gère tout en ville et dans le

port.

(À suivre)