" Agua! Agua ! El Aguaero ! ".

C'est le cri que la population oranaise, à forte dominante espagnole,

entendait tous les jours dans la rue jusqu'en 1952. Trois ans juste avant

que, pour clôturer ma formation d'instituteur à l'École

normale d'Oran, je réalise, en travail de fin d'année, une

étude sur le barrage des Béni-Bahdel et l'adduction d'eau

de la ville d'Oran.

Cette étude est sans prétention aucune, mais elle a bénéficié

du concours direct du bien nommé service de la Colonisation et

de l'Hydraulique, tant à Oran qu'à Tlemcen.

Cette dernière ville m'a vu grandir jusqu'à l'âge

de 25 ans et par ailleurs, le fait que mon frère ait travaillé

en 1941-1942 au dit barrage, m'a sûrement incité à

m'y intéresser plus particulièrement.

Tout le monde sait bien qu'on a fait payer un verre d'eau " aux petits

gars du contingent" , mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est

que les Oranais devaient payer, non pas un verre, mais une bonbonne d'eau

chaque jour. Oui, c'est de l'eau douce que vendaient ces marchands qui

criaient si fort " Agua! Agua! " dans la rue et que les services

de l'Hygiène s'efforçaient de soumettre, fort heureusement,

à leurs principes et règles, " l'eau douce " n'était

pas toujours puisée à des sources acceptables, ni transportée

dans des récipients d'une indiscutable propreté.

HISTORIQUE

Ce qui donna naissance au village puis à

la ville d'Oran, c'est son site maritime, sans souci de l'inexistence

à proximité, soit de sources suffisantes, soit d'un fleuve

à débit régulier.

Jusqu'en 1792, seule la source de Ras-ElAïn alimente la ville par

des canalisations en poterie.

|

En 1853 est construit un château d'eau

d'où partent deux canalisations en maçonnerie. Vers la fin

du XIXe siècle, le développement commercial de la ville

entraîne l'utilisation des sources de Brédéah, à

25 km au sud-ouest de la ville, au voisinage de la Sebkha. Ce grand lac

salé donne à l'eau une teneur de 0,2 g/1 de Nacl.

En 1939, le développement sans cesse croissant de la ville, l'insuffisance

de débit de la nappe phréatique de Brédéah,

la teneur croissante en Nacl qui atteint 3 g/1 et l'impossibilité

de trouver une source d'eau potable suffisante dans les environs immédiats,

font mettre en concurrence le barrage de Bou-Hanifia et celui des Béni-Bahdel.

Ce dernier, à 30 km au sud-ouest de Tlemcen, est choisi en raison

du débit régulier et assez abondant de la Tafna qui l'alimente

et qui reçoit à cet endroit son affluent l'oued Khémis.

Commencé en 1934, le barrage semblait fini en 1938-1939, avec une

hauteur de 47m; le projet initial réservait l'eau à l'irrigation

des 5 000 ha de cultures de la plaine de Marnia exclusivement.

Sa nouvelle destination impliquait sa surélévation de 7

m, pour atteindre 54 m, et cela en conservant ses anciennes voûtes

et surtout ses anciens contreforts. On n'y parvint que par une élégante

innovation technique : la précontrainte du béton qui se

définit en gros par une forte traction sur l'armature avant la

prise du ciment; le grand spécialiste M. Frayssinet, vint tout

exprès de France.

En 1942, la guerre interrompit les travaux qui ne reprirent réellement

qu'en 1946.

surélévation de 7 m, pour atteindre 54 m, |

CARACTERISTIQUES GENERALES

En marge du barrage lui-même, les ouvrages

essentiels consistent en:

- un souterrain de 11,400 km à écoulement libre.

- un bassin de compensation à écoulement de 80 000 m3.

- une station de filtration pour traiter 110 000 m3/jour.

- une conduite en charge de 170 km et de 1,10 m de diamètre.

- des ouvrages d'art (brise-charges, passerelles de franchissement de

thalwegs, souterrains) pour vaincre les difficultés topographiques.

- usines électriques le long du tracé, destinées

à turbiner aux meilleurs emplacements les débits transportés.

En 1940, le débit à dériver est fixé à

82 000 m3 par jour, se répartissant comme suit :

- ville d'Oran: 60 000 m3/j (2001/j pour 300 000 habitants).

- Marine nationale (Mers el-Kébir) : 12 000 m3/j.

- Algérie (alimentation, communes voisines): 10 000 m3/j.

Le plan de financement est assuré par ces trois bénéficiaires,

sous forme d'emprunts ou de crédits du budget extraordinaire.

Ouvrages communs

aux irrigations de Marnia et à l'alimentation d'Oran

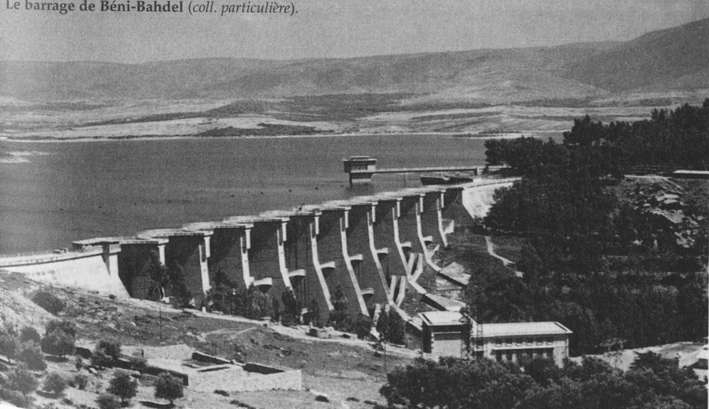

Le

lac :

Arrêtées sur un front de 2 km, les eaux de la Tafna et de

l'oued Khémis se confondent en un vaste lac artificiel qui envahit

le confluent sur 350 ha, avec une contenance de 63 millions de m3. Cette

eau claire, longtemps irradiée par le soleil, est déjà

potable avant sa stérilisation. Le lac est empoissonné avec

succès de barbeaux et de " black- bass " du Canada (perche

d'eau chaude), à la grande satisfaction des pêcheurs et de

la nouvelle faune qui s'y développe: sauvagines, mouettes, canards,

hérons et même flamants roses!

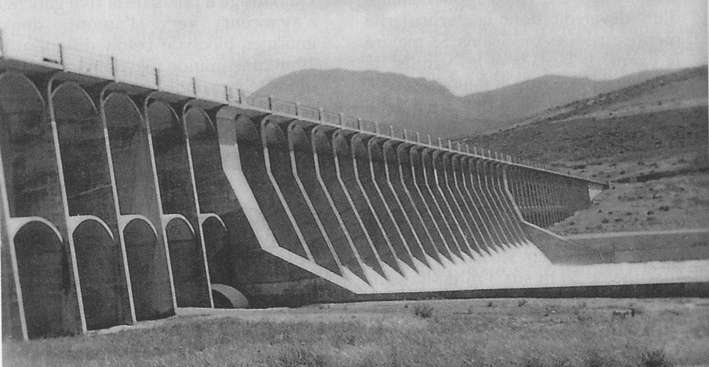

Le

barrage:

D'une longueur de 350 m, à une hauteur de 54 m, il se compose de

trois tronçons:

- Rive droite: se raccordant à la montagne, un barrage à

poids de 50 m.

- Au milieu: un barrage de 220 m, constitué de onze voûtes

à convexité vers l'amont et inclinées à 45°

en avancée vers l'aval. Leur faible épaisseur en section

droite est étonnante: 0,70 m au sommet et 1,20 m à la base.

- Rive gauche: se raccordant à la butte, un second barrage à

poids de 80 m de longueur.

Les voûtes du barrage central sont renforcées par des contreforts,

des entretoises, des butoirs, des butées et autres vérins

dont je vous passerai le détail de leurs caractéristiques

techniques. Il faut remarquer toutefois des câbles d'ancrage, ou

tirants en acier, scellés au parement amont et qui, mis sous tension,

tirent sur les têtes des contreforts avec une force de 1 000 t vers

l'amont, réalisant ainsi la précontrainte du béton.

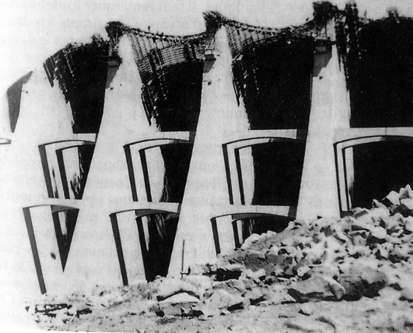

Les

digues :

Cet ouvrage principal est complété par deux digues de même

conception (à voûtes et barrages à poids) et tout

à fait par hasard, de même hauteur entre elles: 15m. Elles

sont destinées à contenir le lac en deux cols : la première,

dite du " Col Nord ", de 226 m de longueur, se situe à

650 m au sud du barrage; la deuxième, dite du " Col de la

Route ", a 451 m de longueur et se situe à 700 m au sud-ouest

de la précédente. Elle a le rôle supplémentaire

d'un déversoir dont la particularité mérite quelques

précisions. Si, malgré la vanne de surface et les vannes

de fond, le lac déborde, il faut évacuer la crue exceptionnelle

à mesure qu'elle arrive et la lame qui déborde doit être

mince. Vingt " becs de canard " avaleront cette eau, d'où

le nom donné de " déversoir à becs de canards

". Imaginons un peigne horizontal de 115 m de longueur et dont les

vingt dents, creuses vers le ciel, s'avancent chacune de 30 m sur 3 m

de largeur, vers l'amont à la surface du lac. Chacune ressemble

à une cuillère très allongée ou à un

bec de canard, ou mieux encore, à la mandibule inférieure

d'un bec de pélican. Bref, c'est une goulotte déversante

pour que l'eau montante l'entouve, la déborde, s'y déverse

et s'écoule dans le gosier de l'oiseau. Avantage extraordinaire:

grande longueur utile de débordement de 1 270 m pour une longueur

d'encombrement de 115 m à peine! Possibilité d'évacuer

1 200 m3/seconde par une lame déversante de seulement 0,50 m d'épaisseur.

Prise d'eau - vanne de surface - vannes de fond

En dehors de ces becs de canards, par où l'eau accumulée

dans le lac s'écoule-t- elle ?

Prise

d'eau:

Près de la surface du lac, une prise d'eau constituée de

quatre pertuis qui s'ouvrent par quatre vannes à galets, laisse

passer l'eau du régime normal vers l'usine hydroélectrique

par une conduite forcée de 1,70 m de diamètre et, de là,

vers le tunnel qui la conduit vers les installations de Bou-Hallou d'une

part, et les canaux d'irrigation de Marnia d'autre part.

Vanne

de surface:

Du barrage à poids de la rive gauche, s'avancent vers l'amont deux

énormes blocs de béton distants de 10 m, une grande tôle

noire en forme de secteur cylindrique ferme le passage et bascule automatiquement

ou à l'aide d'un moteur ou d'un cabestan (toutes les pannes sont

prévues) pour évacuer les crues moyennes.

Vannes

de fond:

Une cabine cubique vitrée sur une presqu'île de béton:

c'est la tour de manoeuvre des quatre vannes de fond qui ferment deux

pertuis dans un large puits qui descend jusqu'au fond du lac. Le débit

d'évacuation obtenu de 100 m3/s peut entraîner la vase, ou

plutôt le sable, et nettoyer ainsi le fond du lac, ou (et) évacuer

les crues ordinaires.

Entreprise adjudicataire pour l'ensemble des

trois ouvrages et de l'usine hydro-électrique (vide): entreprise

Campenon-Bernard

Souterrain

de Bou-Hallou:

Entre l'usine hydroélectrique au pied du barrage et le bassin de

Bou-Hallou, la forte pente sur 25 km a imposé la construction d'un

souterrain de 11 400 km de longueur, plutôt que celle d'un canal.

Une dérivation par un tunnel, alimente le barrage du Kef sur l'ancien

lit de la Tafna, pour irriguer la plaine de Marnia.

Bassin

de compensation de Bou-Hallou

À l'extrémité aval du souterrain se situe le bassin

de compensation de Bou-Hallou, d'une superficie de 8 ha et dont la fonction

est double. D'une part, compensation de l'usine hydroélectrique

du pied du barrage, en permettant à celle-ci de turbiner en pointe

(10 m3/s), d'autre part, réserve d'accumulation permettant de pallier

les irrégularités d'exploitation de la ville d'Oran et d'irrigation

de la plaine de Marnia.

Entreprise adjudicataire pour le souterrain et

le bassin : entreprise des Grands Travaux Hydrauliques (E.G.T.H.)

Digue du "col de la route" vue du côté déversoir à "becs de canard" |

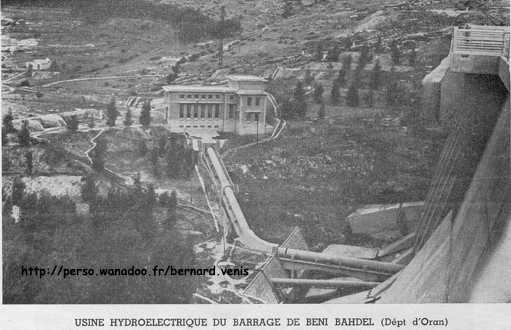

Usines hydroélectriques

Usine

du barrage :

à son pied, elle paraît écrasée par celui-ci.

Elle est équipée de deux turbo alternateurs tournant à

500 tours/min et constitués chacun par (montés sur un même

axe vertical) : une turbine de 2 200 CV, un alternateur de 1500 KW, un

petit alternateur pilote. En turbinant au maximum 10 m3/s, la production

annuelle d'énergie est de huit millions de KW /h.

Usine

du Chalet-Sayad :

située sur la conduite de Marnia, elle utilise une chute de 110

m.

Usine

de Tessalah (près de Sidi-BelAbbès) :

située sur la conduite d'Oran, elle utilise une chute de 260 m

et produit vingt millions de KW /h par an.

Station de filtration et de stérilisation

Construite dans la vallée de Bou-Hallou, elle peut traiter, à

débit uniforme et continu, 110 000 m3 /j, par le procédé

du type filtration semi-lente.

Consistance

générale des travaux : construction d'une chambre

d'arrivée d'eau brute à l'installation filtrante ; construction

et équipement de l'installation lente ; construction et équipement

d'une station de production de gaz carbonique (correction des propriétés

incrustantes de l'eau) ; construction d'une chambre de mesure du débit

d'eau filtrée ; laboratoire de contrôle ; logements du directeur,

des contremaîtres, du personnel et enfin bâtiments annexes;

clôture des installations ; fourniture et mise en place des dispositifs

de stérilisation.

Description

de l'installation :

Deux étages de filtration : 1er étage : avec 24 préfiltres

sur une surface de 3 500 m3, une couche filtrante de sable de la plage

de Nemours de 0,65 m d'épaisseur. Vitesse de l'eau: 30 m par jour

; 2e étage : avec 48 filtres sur une surface de 7 000 m2, une couche

filtrante de sable plus fin de la plage de Nemours de 0,70 m d'épaisseur.

Entre les deux étages, une station permet le traitement algicide

de l'eau par addition d'une solution chlorée (chloramine gazeuse),

et cuivrique. Cette superbe installation a été exécutée

en 1949 par l'E.G.T.H. et l'entreprise Chabal et Cie.

Adduction - conduite proprement dite

Le

tracé - études topographiques :

Le tracé a été défini suite à des études

topographiques guidées par les considérations suivantes

: utilisation des cols les moins élevés de la chaîne

du Tessalah à franchir par souterrains (Télégraphe

- Aoubellil - Djebel Oubar) ; points hauts pour l'installation des brise-charges

; éviter les points trop bas (valeurs excessives de la pression

statique) ; traversée de terrains de bonne tenue ; réduction

du nombre des ouvrages d'art ; réduction de la longueur totale

de la conduite.

A partir du brise-charge n°8 d'AïnBeïda, la conduite se

subdivise en trois conduites secondaires de 0,70 m de diamètre

pour alimenter les réservoirs de la ville à partir desquels

sont faits les raccordements avec les anciennes canalisations de Brédéah.

La

conduite :

La conduite de 170 Km de longueur et de 1,10 m de diamètre, démarre

à 600 m d'altitude au pied du barrage, pour atteindre la station

d'Aïn-Beïda à Oran à 180 m d'altitude. Dénivelé

: 420 m. C'est une conduite en charge qui doit s'adapter, d'une part sur

un tronçon de 90 Km environ, à la région accidentée

qui va de Bou-Hallou au Tessalah et, d'autre part, sur sa dernière

partie, sensiblement de même longueur, à la région

plate et même en dépression manquée par la Sebkha

salée. La suppression de l'eau, du fait de la longueur de la conduite,

explique la division de cette dernière en huit tronçons

de 20 à 25 Km de longueur, séparés par les chambres

de rupture de charge intermédiaires que sont les brise-charges.

Ces brise-charges sont principalement constitués par : une chambre

d'arrivée avec deux papillons de 8 m et 1,75 m de diamètre,

destinés à freiner la vitesse acquise par l'eau ; une chambre

centrale de dissipation d'une surface libre de 250 m2 ; une chambre de

départ avec vanne wagon de sectionnement à fermeture automatique

en cas de survitesse dans la conduite. La commande du débit se

fait par l'aval suivant la variation de la consommation. C'est l'entreprise

" Neyrpic " de Grenoble qui a réalisé les appareils

de régulation hydraulique.

Fabrication des tuyaux - transports - pose :

Les tuyaux de 7 m de longueur sont fabriqués suivant la technique

de la précontrainte du béton, dont c'est l'une des premières

applications.

À cet effet, une usine a été spécialement

construite à Laferrière, près d'Aïrt-Témouchent,

par la SOCOMAN d'Alger (Sté Commerciale et Minière pour

l'Afrique du Nord). L'usine débite journellement 40 à 45

tuyaux pour environ 300 m de canalisation et, pour cela, consomme 50 tonnes

de ciment provenant essentiellement de la nouvelle usine algérienne

CADO, près de Saint-Lucien : 15 tonnes d'acier mi-dur de Longwy

et Rombas, 50 tonnes de sable des dunes, 125 tonnes d'agrégats

concassés.

Le transport des tuyaux se fait par deux sur des semi-remorques de 15

tonnes, dont le tracteur routier est remplacé par un tracteur à

chenilles sur les trajets accidentés. La décharge et la

pose se font en général par des tracteurs à chèvre

latérale. Parfois, il faut même acheminer les tuyaux jusqu'à

leur point de jonction sur des chariots se déplaçant sur

une voie de 0,60 m, posée au fond de la fouille.

Économie de l'ensemble de l'ouvrage

Sans compter les 300 millions qu'avait déjà coûtés

le barrage primitif déjà construit en 1939, la dépense

totale de l'ensemble de l'ouvrage se chiffre à 5 900 millions,

dont 4 220 millions pour la seule conduite. Le financement est assuré

à hauteur de : 4 800 millions par la ville d'Oran ; 750 millions

par la Marine Nationale ; 350 millions par l'Algérie.

La quantité totale de matériaux utilisés a été

de : 40 000 tonnes de ciment, 10 000 tonnes d'aciers, 7 500 tonnes de

fonte.

Cette réalisation, véritable chef d'oeuvre a rendu à

Oran son véritable rang parmi les grandes villes d'outre-mer. Le

développement commercial du port y a lui- même gagné,

les navires pouvant désormais y relâcher pour se ravitailler

en eau potable, ce qu'ils évitaient autrefois.

Et enfin, et surtout, cela a permis aux Oranais de mouiller leur anisette

à "l'eau douce", bien que j'ai connu des gens, dans ma

propre famille même, qui, habitués à l'eau salée,

ne pouvaient s'empêcher de mettre du sel dans l'eau pour préparer

le café notamment !

Hélas ! Trois fois hélas et plus !, la France ne devra-t-elle

pas, un jour, demander pardon d'avoir osé ces réalisations

au nom de la colonisation ?

Barrage du Beni-Bahdel |

Et aujourd'hui qu'en est-il ?

Personnellement, je n'en sais trop rien,

sinon que j'ai entendu dire que le barrage s'est largement envasé

et qu'Oran subit de fréquentes et longues coupures d'eau, y compris

lorsqu'il est fait appel, en secours, au raccordement à l'eau salée

de Brédéah. Toutefois, j'ai relevé dans le Var Matin

du 16 mars 2002, que le groupe des Eaux de Marseille, en association avec

le bureau d'études du Bas-Rhône -Languedoc, a obtenu, il

y a juste un an, le marché de réhabilitation du réseau

d'alimentation en eau potable de la ville d'Alger, dont certains quartiers

sont à sec deux jours sur trois. Pour ce réseau de 5000

Km de long (deux fois plus long que celui de Marseille), le coût

sera de 30 millions d'euros sur une durée de 40 mois dans un premier

temps.

Le taux de perte d'eau est de 50 % aussi la mission du groupe est-elle

de remettre le réseau en état (15 ans), d'informatiser la

cartographie souterraine, de faire marcher les compteurs, de réparer

les fuites et d'optimiser la distribution en ramenant la perte à

20 %.

À moyen terme, 25 forages sont prévus ; ou encore, l'acquisition,

clés en mains, de petites stations de dessalement d'eau de mer.

À plus long terme, Marseille pourrait acheminer de l'eau potable

par bateau, la décision d'aménager le port d'Alger dans

ce but est déjà prise. Ceci mettra le prix du m3 d'eau à

7 €, soit environ 45 F. À partir de là, on peut imaginer

la situation d'Oran et ses adductions d'eau ! C'est probablement cette

situation catastrophique qui fait dire au président Bouteflika,

que le pays a fait de l'alimentation en eau potable, une priorité

absolue. Inch Allah !