o BABA HASSEN

Historiquement

Baba Hassen est un pur produit du plan du Comte Guyot qui, dans son rapport

du 12 mars 1842, écrit ceci que j'estime un peu étonnant

tout de même.

|

Guyot n'indique ni le nom du solliciteur, ni ses raisons,

ni le prix de vente. Il y aurait là un but de recherche pour un

lecteur motivé. Il s'agissait à coup sûr d'une terre

Melk, donc une propriété

privée reposant sur des titres anciens, ou à défaut,

sur une notoriété indiscutable qui a dû laisser une

trace dans les archives.

Le nom de ce village est d'origine douteuse. Ce pourrait être le

nom d'un célèbre marabout, Ben

Hassen, enterré dans un haouch turc qui devint la propriété

Caracalla. Mais Ben n'est pas Baba ! Le Baba

Hassan est également envisageable, et plus vraisemblable,

surtout si l'on se souvient que la voyelle E n'existe pas dans l'alphabet

arabe. Baba Hassan est le nom de deux deys turcs d'Alger ; le premier

régna de 1681 à 1683 et le second de 1698 à 1700.

Le mot dey est un mot turc qui signifie oncle. Les Algérois ont

donc appelé tonton toutes les têtes de Turcs qui leur servirent

de chef entre 1521 et 1830. Les deys étaient nommés à

vie, mais dans cette fonction à haut risque, ils n'y faisaient

généralement pas de vieux os. Ces deux Baba Hassan ont croisé

l'histoire de France.

Le premier, mécontent de la politique de Louis XIV en Afrique ou

en Méditerranée, nous déclara la guerre, saisit un

navire français qui avait le malheur d'être dans le port

d'Alger au mauvais moment, et vendit son commandant, Beaujeu, comme esclave

! L'année suivante l'Amiral Duquesne vint bombarder la ville d'Alger.

Le dey fut renversé et assassiné en 1683 par son successeur,

un renégat.

Le second, se méfiant de sa propre garde de Janissaires, appliqua

sagement le principe de précaution en se réfugiant sur un

navire français qui le transporta jusqu'à Tripoli en 1700.

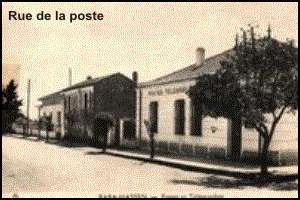

En 1848 le guide Quétin décrit ainsi Baba Hassen "

joli village dans un district fertile couvert de broussailles parmi

lesquelles se plaisent les troupeaux. Les belles prairies qui l'avoisinent

produisent de riches récoltes de bons fourrages. Une fontaine excellente

fournit l'eau nécessaire au besoin des habitants dont le nombre

se monte aujourd'hui à 64 familles ".

Ce texte appelle les commentaires que voici :

•

Le succès de Baba Hassen fut rapide : 64 familles établies

en 5 ans, c'est une sorte de record pour un village créé

par les deux arrêtés gouvernementaux des

8 et 12 mai 1843.

• Bien sûr

les défrichements étaient loin d'être terminés,

malgré le risque de perte des

concessions dû aux ordonnances d'octobre 1844

et de juillet 1846 qui auraient permis

d'infliger aux concessionnaires négligents un impôt spécial

de 10 francs par an et par hectare. Ils auraient même pu être

expropriés car " l'inculture est une cause suffisante d'expropriation

". Heureusement cette législation fut peu appliquée.

Néanmoins elle était inquiétante, et les colons protestèrent

si fort qu'après la chute de la Monarchie, Napoléon III

institua, en mars 1851 une "

Commission des Transactions et Partages

" pour régler les cas litigieux. En juin 1851 une loi annula

les dispositions contestées des ordonnances de 1844 et1846.

La commission travailla 16 ans, et lorsqu'elle fut dissoute en 1867, elle

avait rendu aux anciens propriétaires les 2/3 des terrains expropriés.

Avec le 1/3 restant le Service de la colonisation agrandit quelques villages

et " créa des fermes isolées dans les espaces vides

entre les villages " là où la sécurité

paraissait garantie. Ce fut le cas dans le Sahel où les fermes

intercalaires, souvent modestes, étaient nombreuses.

• La vigne

n'est même pas mentionnée. C'est normal : on ne savait pas,

à cause de la chaleur des étés, produire des vins

qui se conservent et qui puissent être vendus. L'essor du vignoble

attendit les travaux de Pasteur sur les fermentations. S'il y avait quelques

pieds de vigne, c'était pour le raisin de table.

Trois dates seulement à

proposer

1843 - mai Fondation du centre de

colonisation de Baba Hassen, dans la commune de Douéra

1875 - Baba Hassen est promu CPE

1952 - Construction d'une nouvelle

église ( transformée en mosquée après 1962).

Le territoire communal

Géographiquement

Baba Hassen est quasiment au centre du Sahel oriental. De ce village on

n'aperçoit ni la mer, ni la plaine de la Mitidja dont il est séparé

par ses voisins du sud. Au total six communes l'entourent, toutes plus

grandes sauf El Achour qui était la plus petite commune française

d'Algérie. Baba Hassen, avec ses 1048ha, était la deuxième

plus petite ; à peine 5km de long sur, au maximum, 2,5 de large.

C'est un plateau entaillé par quelques affluents de l'oued Kerma

(branche occidentale) qui limite la commune au sud. Les altitudes extrêmes

sont 193m au nord du village et 105m sur l'oued Kerma du côté

de Saoula.

Dans le paysage rural, c'est bien la vigne qui domine

à partir de la fin du XIX è siècle et jusqu'en 1962.

Mais elle na jamais été exclusive ; les colons ont gardé

l'habitude d'ajouter pommes de terre et jardins de légumes n'exigeant

pas d'irrigation.

Il y a de nombreuses petites fermes parfois entourées d'eucalyptus

; et deux grandes qui sont nommées sur la carte. Le toponyme Khodja

fait songer à un prénom d'origine turque ; probablement

un ancien haouch abandonné en 1830 de gré ou de force.

Le village centre

a la forme rectangulaire classique de la plupart des centres de peuplement

créés ex-nihilo par une volonté politique. C'est

presque un modèle du genre. Presque, malgré son damier de

rues perpendiculaires car la place centrale a été divisée

en quatre morceaux (3 boulodromes et un mini square) et aussi parce que

l'église est tout à fait périphérique. Cet

isolement en bordure du village européen (et plus tard de la mechta

arabe) a une explication simple. Guyot n'avait pas prévu d'église

: les premiers paroissiens de Baba Hassen dépendaient de l'église

prévue à Douéra. Quand on construisit l'église

de Baba Hassen on récupéra le terrain d'une ancienne tour

de guet devenue inutile. Comme tous les centres de peuplement des années

1840 Baba Hassen était protégé par quatre tours de

guet ; la première étant même antérieure à

la création du village, car, depuis 1834, elle abritait les soldats

qui surveillaient la toute nouvelle route de Douéra à Alger

par El Biar, terminée en 1832. Les rues étaient bordées

de trottoirs plantés d'arbres qui étaient surtout des troènes

et des mûriers ; quelques faux poivriers aussi, je crois. Les maisons

étaient jointives.

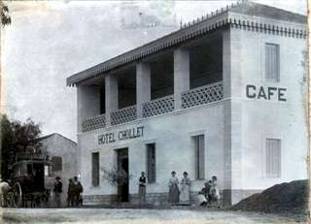

En 1930 il y avait déjà des cafés et un hôtel

restaurant, une épicerie et un boulanger, mais pas de boucherie,

et moins encore de charcuterie, car chaque famille tuait son porc vers

la Noël. Pas de médecin, ni de pharmacien avant les années

1950.

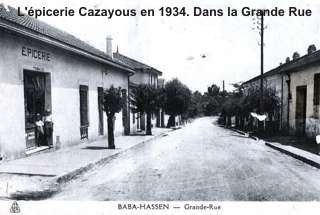

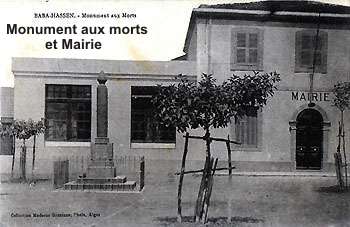

En dehors des fermes il n'y avait aucun autre lieu habité dans cette commune ; et pas de monument autre que le modeste monument aux morts de la grande guerre, élevé près de la Mairie.

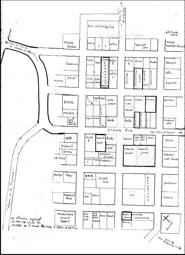

Pour une fois la mémoire assez phénoménale d'un cousin me permet de proposer un plan cadastral du village pas trop incomplet et sans trop d'erreurs, valable pour le début des années 1930. Une version de ce plan adaptée pour 1950 existe sur le site d'Andrée Covas.

La desserte du village était assurée par les autobus Seygfried et Cie de la ligne Alger-Douéra par Dély Ibrahim, qui faisaient un tout petit détour pour pénétrer dans le village. Cette société fut à la fin, rachetée par les Auto-Cars Blidéens.

|

|

||

|

|

Suppléments

Mes documents, et plus encore les souvenirs d'un cousin né en 1923,

me poussent à rédiger plusieurs suppléments.

•

Sur quelques aspects de la vie au village dans les années 1930

o

Les marchands ambulants

Sauf au moment des vendanges, le village est très calme et très

silencieux. Il y a peu d'autos ; et ceux qui en ont une l'utilisent rarement.

On allait au vignoble à pied : on n'attelait pas pour si peu…

alors l'auto ! Ce sont les marchands ambulants qui venaient secouer la

léthargie du village à intervalles réguliers.

Le boulanger était le moins utile puisqu'il y en avait un à demeure, au village. Le boulanger ambulant ne pouvait vendre que du pain. Il venait de Crescia, 7km par la route qui n'était pas directe, et ravitaillait sûrement quelques fermes au passage. En 1930 c'est la boulangère qui conduisit la voiture pour remplacer son frère parti au service militaire. Il faut croire qu'il avait suffisamment de clients au village malgré la boulangerie locale qui, en plus du pain, pouvait offrir d'autres services.

Deux marchands de légumes

venaient chaque semaine ; jamais le même jour et jamais en auto,

mais avec un char à bancs adapté. Le plus âgé

venait de Douéra. Il hurlait les noms des légumes du jour,

et les dames sortaient pour voir. Il prévoyait 2 ou 3 arrêts

par rue : 3 rues nord-sud et 5 plus courtes d'est en ouest. L'autre, plus

jeune, venait de Draria. Son chargement était plus important ;

lui aussi criait l'inventaire.

Les colons ne cultivaient pas leurs légumes, ou du moins pas tous.

Beaucoup n'en avaient pas le temps. Et le choix chez le marchand était

plus grand. De toute façon chacun pensait " il faut que tout

le monde vive " et marquait son passage par quelque achat. Et de

surcroît, demeuraient au village des artisans, des fonctionnaires

et des commerçants qui n'avaient pas de terre, pas de compétence

maraîchère et pas de temps.

Deux bouchers 2 fois par semaine chacun. Les deux venaient de Douéra en voiture ; pas les mêmes jours bien sûr. Chacun avait ses habitués. Comme la plupart des familles élevaient des volailles et un ou deux porcs, la viande de boucherie était un supplément alimentaire un peu connoté de luxe, surtout le bœuf.

Le marchand de crèmes glacées de Douéra ne venait que l'été, en juillet et en août, quand les enfants étaient en vacances ; une fois par semaine. La crème glacée était un dessert rare. Il y en avait de deux tailles : les petites rondes à un 5 sous, et les grandes rectangulaires à 10 sous. A l'époque un sou était un sou malgré la dévaluation de 1928. J'ignore l'éventail des parfums disponibles.

o

Les commerçants à demeure

Je n'en ai connu que deux : l'épicière

et le boulanger.

Le boulanger ne se

contentait pas de vendre du pain. Il cuisait aussi les plats qu'on lui

apportait : tomates farcies, tartes aux raisins ou à autre chose.

C'était une nécessité pour celles qui n'avaient pas

de four, et un plaisir pour toutes ces dames qui sortaient un peu de chez

elles, rencontraient du monde et prenaient le temps d'échanger

les nouvelles, quand au retour, il fallait attendre une fin de cuisson.

Le pain le plus vendu était le pain boulot acheté au kilo.

Pour faire bon poids, le boulanger ajoutait parfois un bout de pain. Ce

supplément était souvent mangé sur place en attendant

une fin de cuisson. Le pain long, genre baguette, était un luxe.

L'épicerie

n'avait pas de vitrine : juste une porte qui donnait accès à

un magasin qui avait des allures de fourre-tout. On y vendait des pâtes,

de la farine, de la semoule et des conserves, et toutes sortes d'objets

d'utilisation courante ou moins courante, cadenas, rasoirs, allumettes

etc. Il n'y avait ni congélateur, ni frigidaire : les fromages

étaient gardés dans une cage munie d'un grillage très

fin.

C'est le dimanche matin qu'il y avait le plus de clients quand les fermiers

ou leurs épouses venaient à la messe. L'épicerie

n'était fermée que le dimanche après-midi.

o

Les caves et la vinification.

Il y avait plusieurs caves dans le village.Dès que la fermentation

des moûts commençait la température s'élevait.

Il fallait absolument éviter qu'elle atteigne 38° car alors

les ferments s'autodétruisent. Pour ce faire on " remontait

" le vin c'est-à-dire qu'on le pompait pour le refroidir avant

de le remettre dans la même cuve, quitte à rajouter un peu

d'eau fraîche en cas de canicule. La nuit les caves restaient grandes

ouvertes pour être bien aérées ; ce sont les voisins

qui supportaient l'odeur. Tout le village y avait droit, ainsi qu 'au

glouglou au son duquel on s'endormait recru de fatigue.

Quand la fermentation était terminée on soutirait le jus

pour le loger dans une cuve de stockage. La cuve vidée de son jus

contenait encore plein de grappes qu'il fallait récupérer

pour en retirer ce qu'il restait de jus. On ouvrait précautionneusement

la porte du bas ; on retirait les grappes pour les entasser dans le pressoir.

On ne commençait le vrai travail de presse que quand plus rien

ne coulait sans presser. On démontait ensuite la presse pour prendre

le marc.

Les capacités de stockage étaient de l'ordre de 1000hl.

Le vin était vendu à un courtier qui était le plus

souvent Monsieur Carabia.

o

Le cochon et le pèle-porc

Cet événement hivernal avait lieu avant ou après

Noël, selon le froid. La bête était achetée sevrée

et castrée. On l'engraissait avec du remoulage tiède, des

morceaux de betteraves fourragères, et les derniers temps, du maïs.

Au moment du sacrifice la bête dépassait de peu le quintal.

Le cochon était saigné par un cousin (Joachim dit Tchimet)

qui offrait ce service à tout le village. Dans la cour on avait

dressé une table basse à 50cm du sol, prolongée par

des planches sur deux brancards aux deux bouts. On préparait une

terrine pour recueillir le sang et un gros tas d'oignons épluchés

et émincés ; et aussi un grand récipient plein d'eau

à faire bouillir. Quelqu'un entrait dans la soue, caressait l'échine

du sacrifié et plaçait une cordelette sur le groin plein

de maïs. Des renforts arrivaient pour tirer le porc dans la cour

et l'immobiliser sur la table basse. Tchimet coupait la carotide sans

s'y reprendre. Le sang jaillissait par saccades ; il fallait le remuer

à la main et ajouter du vinaigre pour éviter la coagulation.

Venait ensuite la toilette du supplicié avec de l'eau bouillante

et des racloirs. La bête était enfin pendue sur une échelle

double de jardinier, la tête en bas.

C'est Tchimet qui commençait l'autopsie, en entaillant

à partir de l'anus, en prenant garde à ne pas crever le

péritoine. Les intestins étaient aussitôt recueillis

pour être triés : jetés ou nettoyés selon leur

utilisation possible ou pas. Tchimet ouvrait la cage thoracique et fendait

la tête. On récupérait délicatement le foie

qui serait transformé en pâté conservé dans

des verres. Tchimet terminait son travail en partageant la bête,

du haut en bas ; en deux moitiés disjointes

C'est le lendemain que toute la famille se partageait les tâches

pour la fabrication de boudins, boutifars, soubressades, fromages de tête,

saucisses, saucissons, et jambons ; et la salaison des pièces de

viande à conserver dans de grandes jarres.

o

Les conserves de tomates

Il y avait trois sortes de conserves : les vertes, le coulis et les concentrés

Pour les vertes, on ouvrait les tomates

et on les remplissait de gros sel. Au bout de 24 ou 48 heures on les plaçait

dans des bocaux avec une saumure dont on appréciait la densité

avec un œuf. C'était une conservation courte. On les consommait

en accompagnement de certains plats.

Pour les coulis on coupait les tomates

en petits morceaux susceptibles d'être introduits dans des bouteilles

solides de limonade ou, mieux, de champagne. Pour aider la descente des

bouts de tomates, on frappait les culs de bouteille, sur des coussinets

afin d'éviter la casse. Les enfants participaient volontiers à

cet embouteillage.

Il fallait veiller à une bonne fermeture des bouteilles avec des

bouchons solidement maintenus par du fil de fer type " Moët

et Chandon ". Ensuite on allumait un feu et on plaçait les

bouteilles verticalement dans des lessiveuses en les séparant sommairement

avec de la paille. On y versait de l'eau et on faisait longuement bouillir,

jusqu'à la pasteurisation. C'était une conservation de longue

durée.

Les concentrés, étaient

aussi appelés, conserves à l'italienne. On installait sur

un toit ou une terrasse des plats remplis de tomates bien mûres

coupées en deux. Les plats restaient sur le toit aussi longtemps

que nécessaire pour que les tomates deviennent cramoisies. Puis

on les passait au presse-purée pour en tirer une sorte de pommade.

On ajoutait du sel. On remplissait de petits flacons avec, avant la fermeture,

un voile d'huile qui assurait une meilleure isolation. Et on avait du

concentré de tomates pour toute l'année.

Supplément en forme de réflexions

sur le destin de 5 générations de petits colons

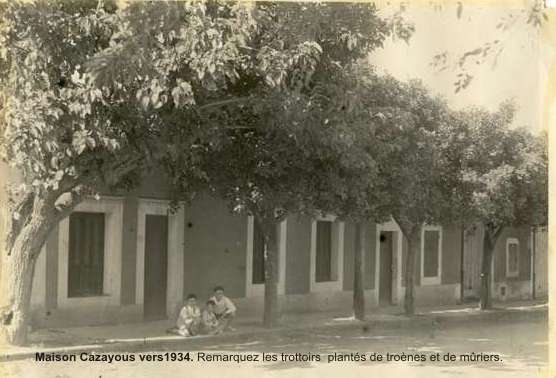

Ce deuxième supplément est nourri par l'exemple de la famille

Cazayous qui a occupé, sans interruption, la même maison

de Baba Hassen de 1845 à septembre 1962. Cette maison, la voici.

|

Les 5 générations ont certes habité la même maison, mais elles n'ont pas du tout vécu dans la même Algérie française.

•La

génération des pionniers est celle de Baptiste

et de sa femme. Ils sont arrivés déjà mariés,

sans doute en 1844 ou 1845. Ils venaient de Bigorre. Baptiste est charpentier

; c'est lui qui a bâti la maison de la photo qui a tenu plus d'un

siècle sans grosses réparations. Il dut respecter les alignements

imposés par Monsieur Guiauchain, architecte de la province, dès

1843. C'est lui aussi qui a commencé les défrichements,

tout en se pliant aux contraintes de la milice obligatoire : entraînements

militaires et tours de garde sur l'une des quatre tours de guet. Les techniques

de l'époque- ni téléphone, ni télégraphe-

ne lui ont pas permis de garder le contact avec la famille : pas de voyage

en France, même pour le décès des parents ou le mariage

des frères et sœurs. Le départ pour l'Algérie

était un départ pour un ailleurs qui supposait, si l'on

tenait le coup, la rupture des liens antérieurs.

On peut imaginer que Baptiste, veuf en 1872 et décédé

en 1879, a cru avoir participé à la fondation de quelque

chose d'impérissable. Il est mort rassuré : il avait fait

le bon choix pour lui et pour ses descendants qui connaîtraient

une vie meilleure dans cette Nouvelle France qui ne cessait de s'étendre.

La sécurité, dans le Sahel, est assurée pour toujours.

Il eut 4 enfants : les deux aînés moururent en bas âge

; le troisième, une fille, disparut de Baba Hassen et de la mémoire

familiale, en épousant un Dreyfus en 1868 ; seul le quatrième,

Ferdinand, eut une descendance. A la mort de son père, il avait

déjà 6 enfants. Par la suite il en eut encore 6 autres,

dont 5 devinrent adultes.

Ce Ferdinand est de la génération

des bâtisseurs de l'Empire qui me paraissent avoir eu

le destin le plus heureux. Il a vécu dans une Algérie française,

qui comme l'Empire en général, était en progression

constante. Et s'il y avait des insurrections, c'était bien loin

du Sahel qui n'a jamais été menacé.

De surcroît c'est de son temps que l'amélioration des techniques

de vinification et la crise du phylloxéra en France ont permis

aux colons du Sahel d'abandonner blé et fourrages de leurs parents,

pour la vigne qui fit la richesse de la région. Avec une ferme

de 14ha il put élever ses 11 enfants sans allocations familiales.

A l'évidence quand il meurt en 1917 la France est une grande puissance

définitivement installée en Algérie. Et quand le

guerre sera gagnée, la der des der, le XXè sera pour ses

descendants, calme et prospère. Ils sont tous autour de leur mère

sur cette photo de 1927 prise à l'occasion de la remise à

la maman de la médaille et de la rosette d'Officier de la famille

française.

|

Sur les 11 enfants de la photo 7 sont restés à Baba Hassen

; dont 3 célibataires.

1

s'est installé à Kaddous, tout proche

2

ont suivi leur mari à Alger ville

1

seule s'est vraiment éloignée en partant à Aïn

Bessem

Aucun n'a quitté l'Algérie, si ce n'est celui qui a été

mobilisé en 1914-1918 et est resté 5 ans sous l'uniforme,

avant de revenir. Il avait été gazé sur l'Yser, et

avait été fait prisonnier puis envoyé travailler

dans une ferme allemande. Il avait gardé de bons souvenirs de le

ferme et de sa patronne, et une faiblesse pulmonaire due à l'ypérite.

Comme il s'est coulé 25 ans entre les naissances extrêmes, ces enfants n'ont pas eu le même destin par rapport à l'Histoire. Les aînés furent les heureux continuateurs des bâtisseurs d'Empire. Ils n'ont connu qu'une France triomphante en Algérie ; et les fastes du Centenaire en 1930 n'ont pu que les confirmer dans la conviction que la Deuxième France serait impérissable.

Les derniers nés qui sont morts après 1962

ont partagé le sort de la quatrième génération,

celle des accidentés de l'Histoire.

Cette génération n'est plus représentée à

Baba Hassen que par deux garçons, dont l'un, fils du gazé

de 1915 parcourut l'Europe sous l'uniforme jusqu'à la zone d'occupation

française à Berlin.

Cette génération a connu, et le triomphe de la France en

1930, et la débâcle de 1940, et la mobilisation générale

de 1942-1943, et 7 ans d'angoisse et de faux espoirs entre 1954 et 1962.

Au cours de ces années ponctuées de discours d'Etat volontairement

trompeurs, ils ont parfois perdu des êtres chers. Et à la

fin ils ont perdu leurs biens, leurs pays natal et l'accès aux

souvenirs des lieux de mémoire, cimetières compris.

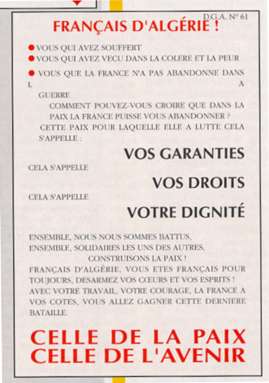

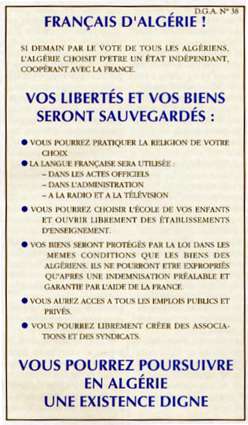

Le soldat de Berlin, Pierre, n'a pas perdu son pays natal : il y a été

assassiné dans sa ferme en septembre 1962. Comme chacun sait les

accords d'Evian lui avaient offert toutes les garanties : il suffit de

lire les affiches officielles pour s'en convaincre. A moins que ces pseudo

accords n'aient servi qu'à rendre supportable pour les électeurs

métropolitains, une capitulation de fait.

|

|

La cinquième génération,

la mienne, a vécu un avant 1954 et un après 1962 séparés

par une épuration ethnique radicale, brutale et imméritée,

transmutée en " rapatriement " par un discours d'Etat

menteur. Elle n'a pas perdu les biens qu'elle n'avait pas encore achetés

ou hérités, elle n'a pas été obligée

de s'adapter au seuil de la retraite à un autre poste ou à

un autre emploi. Elle était assez jeune pour se construite ailleurs

une vie d'adulte à peine entamée en Algérie. Elle

était assez âgée pour avoir mal vécu 7 ans

d'insécurité débouchant sur un virage à 180°

de l'attitude des Français et de Métropole et de la politique

française. Elle était assez âgée aussi pour

avoir accumulé 20 ou 30 ans de souvenirs guère communicables.

Elle souffrira jusqu'à sa disparition d'une sorte d'amputation

de la mémoire, car l'essentiel est indicible, sauf à

prendre le risque de plomber les repas de famille ou de susciter d'inutiles

et insolubles conflits ente amis.

Supplément en forme d'épilogue

ou de bilan

Entre 1843 et 1962 dans la famille Cazayous à Baba Hassen, il y

eut 20 naissances, 10 mariages et 9 décès enregistrés

sur les registres de l'Etat Civil.

Les 4 membres de la famille encore présents en septembre 1962 son

partis à Villeneuve/Lot et à Strasbourg. A Baba Hassen ils

se voyaient tous les jours ; en France ils ne se sont plus rencontrés

qu'exceptionnellement. Si l'on ajoutait les points de chute des frères

et cousins partis d'ailleurs que de Baba Hassen, il faudrait ajouter aux

deux points de chute déjà cités, Nice, Toulouse,

Tarbes, Pau, Tonnerre et Paris. C'est la diaspora Cazayous.

Quant à ceux qui étaient enterrés au cimetière de Baba Hassen, je suppose qu'ils y sont encore, sans en être tout à fait assuré. S'ils y reposent, ça n'a pas été toujours en paix. Les 3 photos ci-dessous, du même caveau familial justifient ce doute. Elles ont été prises en 1962, 1982, et 2004 ou 2005.

|

|

||

|

|||

Il n'est pas nécessaire d'expliquer la différence

des caveaux de 1962, intact, et de 1982, profané. Il est sans doute

nécessaire de commenter l'aspect pris par

le même caveau en 2004 ou 2005. Je dis commenter car

je ne connais pas l'explication véritable. A coup sûr il

a été reconstruit ; mais par qui et quand ? Mystère.

Aucun membre de la famille n'a été informé.

On peut songer à trois hypothèses au moins.

Soit c'est une initiative locale de la commune, après l'embellie des relations franco-algériennes qui a suivi le voyage de Chirac en mars 2003 ; pas impossible, mais peu probable

Soit c'est une initiative de l'ASCA : Association pour la Sauvegarde des Cimetières d'Algérie, née dans les années 1980. Peu probable. Et pourquoi à Baba Hassen ?

Soit c'est une retombée heureuse de l'opération lancée en 2003 de Réhabilitation des Cimetières Français. Etonnante rapidité de cette réalisation quand on connaît l'ampleur de la tâche pour environ 400 000 sépultures. Il est bon de savoir que sur les 523 (ou 549 ?) cimetières français, 62 seront abandonnés et leurs tombes regroupées ailleurs. Sur place on devrait édifier une pyramide en béton, " indestructible ", à base carrée de 3x3m, avec 3m de fondation et 3m de hauteur au-dessus du sol. Affaire à suivre.