Yvonne Kleiss-Herzig

(1895-1968)

par Marion Vidal-Bué

Portrait

d'Yvonne Kleiss-Herzig

|

Yvonne Kleiss-Herzig se distingue parmi les

artistes du XXe siècle nés en Algérie, tout d'abord

parce qu'elle fut une des rares femmes à avoir obtenu en son temps

une reconnaissance que les actuels amateurs d'orientalisme ne démentent

pas, et ensuite parce qu'elle a su parfaitement circonscrire ses sujets

et se façonner un style en fonction de ses dons personnels.

Dessinatrice avant tout, elle a utilisé de préférence

la gouache pour transcrire des scènes de vie quotidienne observées

sur le vif dans les campagnes d'Algérie, comme pour créer

des évocations purement poétiques, dans l'esprit de la miniature,

à partir d'éléments réels.

Elle naît le 28 mai 1895 à Tizi-

Ouzou où son père, le peintre et caricaturiste

Edouard

Herzig, émigré de sa Suisse natale, travaille

comme huissier de justice. Sa mère, Victoire Kreder, est issue

d'une famille d'Alsaciens installés en Algérie en 1871.Son

enfance heureuse se déroule en Kabylie, où elle s'imprègne

de visions paisibles, bagage inoubliable qui lui offrira plus tard une

source constante d'inspiration. Son père consacrant une bonne partie

de son temps à l'étude des arts traditionnels algériens,

elle se passionne comme lui pour son environnement immédiat. Ses

deux jeunes soeurs, Fernande et Edmée, révélant à

leur tour des prédispositions artistiques, on peut imaginer que

la vie de la famille Herzig baignait au plus haut point dans une atmosphère

de créativité studieuse ( Fernande,

née le 9 mai 1904 à Tizi-Ouzou, sera elle aussi artiste,

miniaturiste, portraitiste et peintre de fleurs travaillant de préférence

à l'aquarelle. Elle épousera Henri Gazan, peintre et caricaturiste

et signera alors Gazan-Herzig. Edmée sera architecte et décoratrice,

la seule des trois soeurs à mettre au monde un enfant (un fils).).

Mais il faut aller à la ville, pour poursuivre des études

conséquentes, et Yvonne effectue son cursus au lycée de

Jeunes filles d'Alger, futur lycée

Delacroix. Dès 1911, elle s'inscrit aux Beaux-Arts d'Alger,

dirigés depuis 1909 par Léon Cauvy. Celui-ci s'est distingué

dans les arts décoratifs, et c'est dans la section décoration,

comme son maître qui l'influencera beaucoup, que la jeune fille

se présente au concours annuel du Gouvernement de l'Algérie,

en 1913. Elle y obtient une bourse d'études d'une année

et d'un montant de 2000 francs, qui va lui permettre de poursuivre sa

formation à Paris.

Il faut signaler qu'en novembre 1912, elle avait déjà reçu

le prix de la Ville d'Alger, décerné à l'unanimité

par le Comité des professeurs de l'Ecole des beaux-arts, pour la

récompenser de son " application au travail ".

Elle est toute jeune encore, et ses parents ne peuvent se résoudre

à la laisser partir seule dans la grande capitale. Ils estiment

que leurs deux autres filles pourront, elles aussi, tirer profit du séjour

parisien, et décident au prix de lourds sacrifices financiers de

s'installer en famille à Paris. La bourse d'Yvonne est heureusement

prorogée d'une année, mais la guerre éclate bientôt,

vidant les ateliers de leurs jeunes gens, et contraignant les Herzig à

prolonger leur séjour, qui durera finalement cinq ans.

Yvonne accepte tout d'abord de satisfaire au désir de sécurité

de ses parents en préparant le concours du professorat de dessin

des lycées et collèges. Cependant la contrainte est trop

lourde car elle désire plus que tout se consacrer à sa vocation

d'artiste, et elle se désiste pour suivre l'enseignement libre

de l'Académie Julian. Elle étudie dans l'atelier de Paul-

Albert Laurens, tandis que Fernande se consacre à la miniature,

rue de la Grande Chaumière.

Avec le sérieux qui caractérise l'ensemble de la famille,

afin de ne rien perdre de l'opportunité qui leur est offerte, les

deux aînées mettent à profit leurs vacances d'été

pour se rendre quotidiennement au Jardin des Plantes, où elles

emmagasinent les croquis. Chaque matin, tandis que Fernande se penche

sur les fleurs, Yvonne, qui trouve sa voie de prédilection dans

la représentation des animaux, passe trois heures à dessiner

au zoo. Méthodiquement, elle commence par les oiseaux et les palmipèdes,

pour continuer par les quadrupèdes et les fauves. Cette "

bibliothèque " d'études lui servira de documentation

tout au long de sa carrière.

Elle se perfectionne également dans le domaine des arts décoratifs,

en suivant les cours publics du dimanche matin durant lesquels le vieux

maître décorateur et affichiste Eugène Grasset dispense

corrections et conseils précieux, en compagnie de son émule

Paul Follot. En outre, bien des soirées sont consacrées

à l'étude des précieux documents de la bibliothèque

des Arts décoratifs, et si les musées sont fermés

pour cause de guerre, il reste le loisir de travailler sur les reproductions

des oeuvres d'art!

En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, toute

la famille revient à Alger où Edouard Herzig travaille pour

le Gouvernement général, dans le service des Arts indigènes.

Yvonne veut prouver qu'elle méritait bien sa bourse et expose,

pour la première fois, un choix de ses dessins dans le cadre du

Salon des Artistes algériens de 1918.

Depuis 1911 où elle présentait une étude de "

Jeunes chats ", elle est membre de la Société des Artistes

algériens et orientalistes, à laquelle elle restera toujours

attachée et dont elle deviendra plus tard membre du jury.

Fin 1922, elle expose à Alger avec sa soeur Fernande, obtenant

de bonnes critiques pour ses compositions décoratives à

l'effet " puissant et juste ". On remarque en particulier, "

tranchant avec les scènes indigènes, de beaux panneaux représentant

des perroquets rouges et verts, à fonds dorés, qui sont

très originaux " ( Terre

d'Afrique Illustrée, n° 69, janvier 1923.).

Ses qualités de dessinatrice étant reconnues, on fait appel

à elle pour illustrer livres, revues ou publications diverses :

elle travaille de manière régulière pour Algéria,

la revue de l'OFALAC, et prend la suite de son père pour collaborer

aux travaux de l'Institut Pasteur d'Alger dirigé par le docteur

Sergent, consacrant plusieurs années à une étude

sur les scorpions d'Afrique du Nord.

En même temps, elle se lance avec entrain sur les routes d'Algérie,

afin d'enrichir sa connaissance des moeurs et des paysages. À l'aise

partout dans son pays natal, plus souvent dans les campagnes que dans

les villes, elle chevauche volontiers un mulet sur une route de montagne,

ou un dromadaire dans les dunes du Sud, et discute sans façon avec

les autochtones sur les marchés de Kabylie, comme dans l'intimité

des demeures où les femmes l'accueillent plus facilement que ses

collègues masculins.

En 1925, après un voyage dans le Sud, elle expose à Alger

à " Bijou Concert ", des portraits et des scènes

d'Ouled Naïl en particulier, et montre pour la première fois

ses oeuvres au Salon des Artistes français à Paris, où

elle reçoit une " mention honorable ".

Ses participations aux Salons algériens restent toutefois sa priorité

et c'est avec une belle unanimité que la décision est prise

de lui conférer le Grand

Prix artistique de l'Algérie en 1928 (

A l'époque, le prix créé par le Gouvernement général

est doté d'un chèque de 5 000 F.) . Prix éminemment

mérité, qui récompense une artiste intime du pays,

bien éloignée de l'orientalisme d'atelier puisqu'elle vit

de l'intérieur les thèmes qu'elle évoque dans sa

peinture.

La vie quotidienne des Algériens, particulièrement en Kabylie

et dans le Sud, a constitué pour elle un sujet d'étude permanent.

Elle la transcrit parfois sous forme de portraits d'une justesse ethnographique

absolue, et le plus souvent sous forme de scènes de moeurs, qui

privilégient l'authenticité tout en offrant une stylisation

artistique des plus séduisantes. Car il ne lui suffit pas d'être

fidèle à la réalité, elle aime laisser parler

sa sensibilité personnelle, sa créativité, elle soigne

toujours l'aspect décoratif de ses oeuvres en choisissant la mise

en page et les tonalités les plus subtiles.

Son style se reconnaît facilement par son graphisme très

net rehaussé de couleurs assourdies posées à la gouache,

et par le souci du détail exact. Le moindre objet, le moindre aspect

du costume, sont authentiques, chaque notation humaine est le reflet d'une

situation vécue, observée.

Les fellahs, bergers ou laboureurs, les potiers et autres artisans, les

bédouins au marché ou au café, forment une partie

de sa galerie de portraits masculins.

Les danseuses Ouled Naïl, dont elle excelle à décrire

les magnifiques parures, mais aussi les femmes juives dans leur intérieur,

toujours saisies dans des attitudes et des costumes traditionnels, sont

ses modèles préférés pour les portraits féminins.

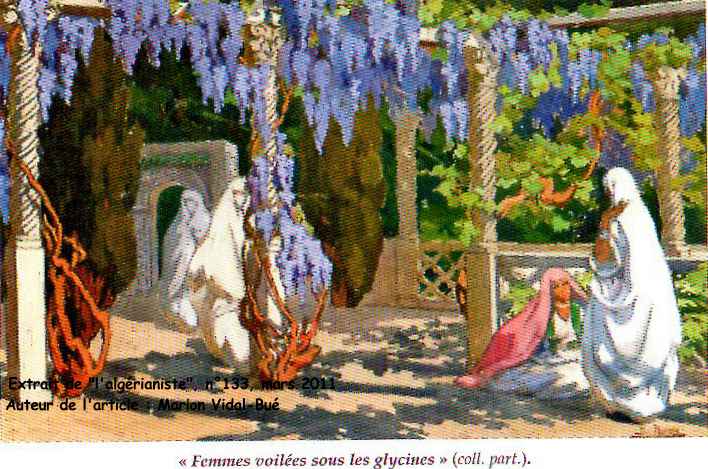

" Femmes voilées sous les glycines ", coll.part.) |

Pour les scènes composées, Yvonne Kleiss-Herzig réalise

un savant équilibre entre la représentation techniquement

parfaite de l'environnement naturel ou architectural, et celle toujours

aussi précise des personnages. Et surtout, elle y intègre

toujours un ou plusieurs de ces animaux qu'elle aime tant et qui constituent

pour ainsi dire son paraphe de spécialiste.

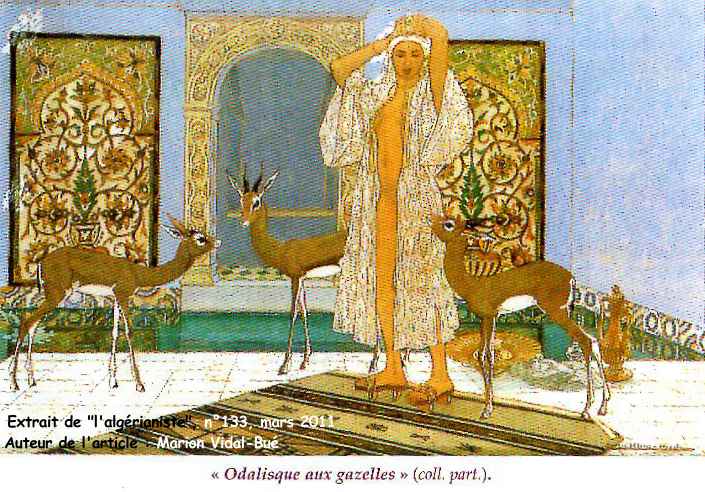

Ainsi sont nés par son art toute une série de ravissants

petits tableaux qui nous transportent dans un univers des Mille et une

Nuits : on y admire des jeunes femmes parées à merveille,

qui bercent leur enfant (le thème de la maternité est l'un

de ses favoris) ou les préparent pour la fête, qui sortent

du bain ou se glissent dans les décors enchanteurs des palais algérois.

Elles sont entourées de colombes, de gazelles, de fennecs, d'agneaux

ou de perruches, tous charmants spécimens de la faune algérienne.

Dans un registre plus ethnique, elle décrit les cortèges

de mariage ou de fêtes locales, les familles rurales en procession,

les hommes sur leur mule et les femmes à pied, le retour de la

source avec les femmes chargées d'amphores, les rassemblements

dans le bled à l'occasion des grands marchés, les labours,

la fenaison, etc.

Si la souplesse de la peinture à l'eau a mieux convenu à

son talent, elle a aussi brossé des tableaux plus importants à

l'huile, principalement des paysages de Kabylie ou de Tlemcen et, dans

ce cas, elle a privilégié la beauté de la nature,

les arbres vénérables, les amandiers fleuris, les prairies

émaillées ou les édifices envahis par la végétation.

De la même façon, dans ses natures mortes raffinées,

elle a toujours associé aux fleurs et aux fruits les objets typiques

de la production algérienne.

Pour reprendre succinctement la chronologie de sa vie artistique, il faut

noter qu'en 1931, Yvonne participe à l'exposition coloniale de

Marseille, et qu'en 1934, de retour d'explorations sahariennes, elle expose

des impressions de Ghardaïa et d'El Goléa au Palais du Trocadéro,

à Paris, à l'occasion de l'Exposition ethnographique. Elle

est de nouveau présente dans le Pavillon de l'Algérie, à

l'Exposition internationale de Paris en 1937, avec un " Départ

pour la fête, Kabylie ". Entretemps, elle est devenue en avril

1935 membre fondateur du Syndicat professionnel des Artistes peintres

et sculpteurs d'Algérie, dont le président est Léon

Carré.

Ses expositions avec les Artistes Algériens et Orientalistes sont

régulières, et l'on remarque dans le catalogue du Salon

de 1932, dont elle réalise l'affiche, qu'elle est encore Mlle Herzig,

domiciliée au 133 chemin Fontaine Bleue à Alger, tandis

qu'en 1934, elle est devenue Mme Kleiss-Herzig et demeure 13

rue Clauzel.

" Odalisque aux gazelles",(coll.part.) |

Le mari qu'elle s'était choisi, Hans Kleiss, était

un homme chaleureux et dynamique, avec lequel elle devait beaucoup partager

et, en particulier, la passion pour la nature et pour la création

artistique. Dessinateur, illustrateur et caricaturiste, Kleiss se consacra

également à la perpétuation de la sculpture berbère

sur bois en tant que créateur de mobilier (4Né

à Vienne en Autriche, orphelin de guerre, il débarque à

Alger en 1928 et s'y fixe après son mariage. Parmi les ouvrages

qu'il illustre, se détache notamment le livre de Robert Randau,

Sur le pavé d'Alger. Il décède à Mougins,

quelques années après sa femme.). Autant dire

que son activité complétait idéalement celles des

différents membres de la famille Herzig !

Après une vingtaine d'années de vie commune féconde

en Algérie, le couple part en 1952 s'établir au Maroc, à

Sidi Slimane, près de Meknès. L'une des raisons est sans

doute que Fernande Gazan-Herzig, la soeur bien- aimée d'Yvonne,

réside déjà là-bas avec son mari qui fait

le commerce des essences florales. Dans ce " Gharb enivré,

des mois durant, par les essences acidulées des plantations d'orangers

" (Maurice Arama, Itinéraires

marocains, Regards de peintres, Editions du Jaguar, Paris, 1991, p. 133.),

Hans et Yvonne vont vivre eux aussi sur leur petite exploitation. Ils

retrouvent des lieux qui leur rappellent leurs chères montagnes

kabyles, font des randonnées dans le Sud, admirent les architectures

anciennes.

Pour elle qui a déjà plusieurs fois voyagé au Maroc

et en a rapporté divers tableaux, la femme marocaine dans son existence

domestique devient le principal sujet d'étude, mais elle se plaît

aussi à évoquer les décors somptueux des palais de

Meknès.

Pourtant, les Kleiss doivent se décider à quitter ce pays

où l'avenir s'annonce incertain pour les Français, et choisissent

de se fixer à Mougins, toujours auprès de Fernande et Henri

Gazan, et toujours dans un environnement de montagnes fleuries !

Yvonne Kleiss-Herzig vit là ses dernières années,

elle s'y éteint après une maladie douloureuse, le 20 août

1968.

o

OEuvres dans les musées :

Musée national des beaux-arts d'Alger: " Maison mauresque

dans le Sahel ", " Enfant à la fenêtre ",

" Moulay Idriss ", " Le veau ". Le musée avait

acheté en 1954 deux peintures: " Café Fromentin "

et " Café maure des Oudaia Rabat ", qui ne figurent pas

sur le catalogue 1998.

Le Musée Gustave Mercier de Constantine possédait entre

autres une huile signée Yvonne Herzig et intitulée "

Femme à l'encensoir ", représentant une Bédouine

aux lourds bijoux, élevant dans ses mains un brûle-parfum

de terre cuite.

Sources :

- Terre d'Afrique Illustrée, n° 69, janvier 1923.

- Louis-Eugène Angéli, Algéria, n° 29, Noël

1952.

- Daniel Vella, " Les pastorales kabyles d'Yvonne Kleiss-Herzig ",

l'algérianiste n° 1, déc. 1977.

- John Franklin, Mémoire Vive, CDHA, n° 21, 1er trimestre 2003.

- Maurice Arama, Itinéraires marocains, Regards de peintres.

- Lynne Thornton, La femme dans la peinture orientaliste.

Remerciements à MM. David Darmon-Olivencia et Alain Gibergues,

qui m'ont transmis des documents biographiques et des photos d'Yvonne

Kleiss-Herzig.