|

Maxime Noiré

amoureux de la terre algérienne

(1861-1927)

par Marion Vidal-Bué

Noiré naquit

en Moselle, dans la petite ville lorraine de Guinglange où son

père était « décorateur d'églises ",

ce qui pourrait expliquer son goût pour l'art pictural. Adolescent

de santé délicate, il arriva à Alger à l'âge

de 21 ans, s'épanouit sous le soleil africain et s'y fixa définitivement.

Sans formation académique, simple employé de la maison Baubil

pour la décoration de bâtiments, il développa son

talent de peintre autodidacte à l'école de la nature, par

un travail acharné sur le motif.

Il s'attacha à sa terre d'adoption avec toute la force d'un tempérament

devenu des plus vigoureux, pour se convertir en quelques années

en paysagiste renommé, donnant libre cours à son amour de

l'Algérie pour la magnifier dans d'innombrables tableaux et lui

élever, selon les termes de l'écrivain Edmond Gojon, "

un monument durable ".

«Qui, dans l'Afrique du Nord ne connaît Noiré, l'auteur

de tant et tant de tableaux appréciés. Qui n'a pas son Noiré,

son petit ou son grand Noiré? " écrivait en substance

le critique Raymond Colrat (Raymond

Colrat, " Silhouettes d'artistes ", in Revue Nord-africaine

illustrée, tome in, 3e année, 1904.), une vingtaine

d'années après l'installation du peintre à Alger.

" C'est de l'impressionnisme, mais du vrai; c'est la traduction

fidèle des impressions ressenties non seulement par les yeux mais

par l'âme. Noiré aime la nature, il a saisi quelle affinité

il y avait entre elle et nous ".

Les oeuvres de Maxime Noiré parlent en effet profondément

à ceux qui ont vécu dans les décors grandioses qu'elles

représentent: il faut les avoir connus et aimés pour apprécier

ces toiles sans concession à tout autre sujet qu'à la nature.

Il fut quasiment " l'inventeur " du paysage algérien

moderne, celui qui utilisa des formats panoramiques pour révéler

la grandeur du décor et placer le spectateur " dans "

le tableau, bien qu'il soit difficile de déterminer qui, de lui

ou d'Eugène Deshayes, son exact contemporain formé à

l'école des Beaux-Arts de Paris après celle d'Alger, a le

premier composé ces toiles tout en longueur qui déroulent

les fabuleux horizons des côtes, des montagnes et du Sud algérien.

Ce qui est certain, c'est que l'un et l'autre se sont voués à

la représentation d'un pays sillonné par eux avec passion,

et que là où Deshayes introduisait quelques personnages

pour animer son tableau, Noiré n'a voulu retenir que la seule nature,

dans sa splendeur inviolée. Rares sont ses oeuvres connues intégrant

des individus bien caractérisés: parfois un tableau de femme

arabe sur sa terrasse, des hommes sur le port d'Alger, des passants sur

une plage, un campement nomade isolé, peu de vie humaine, en somme,

chez cet esthète du paysage.

" Il ne s'est attardé ni à l'homme ni à l'histoire

", remarquait Edmond Gojon, mais est allé directement

à la vérité originelle de la terre algérienne

dans toute sa force, " vers sa grandeur essentielle, celle qui

naît de sa lumière, de sa solitude et de son silence combinés

". " Fi de l'historiette et foin de l'anecdote ".

" Ce qui surprend en effet, dès que l'on aborde ses toiles,

c'est leur valeur juste et profonde. Elles sont vraies, dans leur nudité,

sans artifices, comme une réflexion de miroir. Il n'y entre ni

déformation romantique, ni grossissement épique ou légendaire

" ( Edmond Gojon, " Un grand

peintre africain, Maxime Noiré ", in L'Afrique du Nord illustrée,

Noël 1920.).

Ceci explique sans doute que Noiré ne figure pas de nos jours au

nombre des artistes qui créent l'événement dans les

ventes aux enchères, de ceux que les amateurs d'orientalisme ou

les spéculateurs s'arrachent, comme un Étienne Dinet dont

les scènes de Bou-Saâda,

intensément vivantes et colorées, monopolisent les suffrages

d'amateurs richissimes et internationaux.

De son temps, il a été considéré comme un

géant et il suffit pour en être convaincu de lire les noms

des collectionneurs de ses oeuvres cités par Marius Ary Leblond

en 1910 ( Marius-Ary Leblond, "

Maxime Noiré ", dans Peintres de races, Bruxelles, Librairie

nationale d'Art et d'Histoire, 1910, p. 185-196.): parmi eux,

de nombreux écrivains tels Paul et Victor Margueritte, fils du

général qui immortalisa les chasseurs d'Afrique à

la fin du xixe siècle; J-H Rosny, l'auteur de La Guerre du feu,

la grande prêtresse du Sud Magali Boisnard; sans parler de ceux

qui commentèrent son oeuvre avec enthousiasme, tels la plus fervente

d'entre eux, Isabelle Eberhardt ( Notamment

dans sa nouvelle " Fleurs d'amandiers ") ou Victor

Barrucand qui le qualifiait de " père audacieux de la peinture

nord-africaine ", et encore Robert Randau, Edmond Gojon, Ernest

Mallebay. De grandes personnalités tels les gouverneurs généraux

Jules Cambon et Charles Jonnart, le général Lyautey, le

sénateur Cuttoli de Constantine, l'industriel algérois Altairac,

et quantité d'étrangers prestigieux disséminés

dans toute l'Europe, accrochaient ses tableaux sur leurs murs.

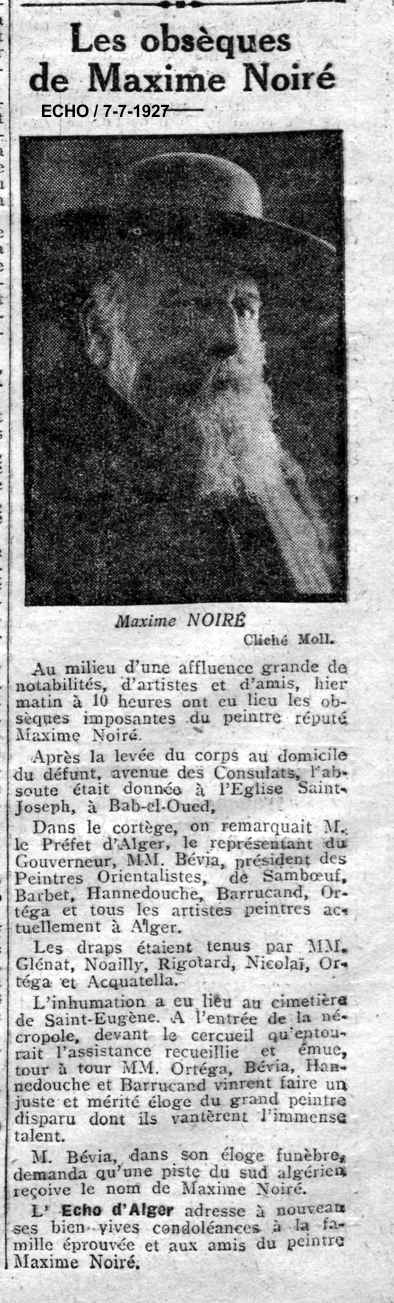

L'allure physique de Noiré et son tempérament original ont

certainement contribué à en faire un personnage remarqué,

dont ses amis caricaturistes, Edouard Herzig ou Salomon Assus, aimaient

à représenter la silhouette corpulente toujours surmontée

d'un chapeau, le visage débonnaire encadré d'une barbe soignée.

Edmond Gojon l'a décrit dans sa quarantaine (

Edmond Gojon, déjà cité, L'Afrique du Nord Illustrée,

Noël 1920.): " grand, large d'épaules,

vêtu de drap velu, coiffé d'un large feutre clair, le cou

puissant roulé dans une écharpe rouge [...] C'est un passant

d'allure exotique, plus américain qu'africain, aussi surprenant

par sa mise que par le balancement dandiné de sa marche ".

Cet homme impressionnant dont les " coups de boutoir, les mouvements

d'humeur, les brusqueries " étaient célèbres,

se révélait cependant un être aux grandes qualités

spirituelles, au noble caractère : " Une sensation de tranquille

assurance, de maîtrise de soi, de sérénité

difficile à troubler, voilà ce que vous éprouverez

en face de cet homme aux mots rares, à la conversation parcimonieuse

mais séduisante, et qui, à vivre devant l'infini, à

reproduire d'un pinceau fervent les magnificences d'une nature plus vaste

que la mer, en a subi, compris, perçu les grandes leçons

silencieuses ".

Il eut de bons, de solides amis, parmi ses confrères dont il était

en quelque sorte le chef charismatique, et avec lesquels il avait contribué

à fonder, en 1897, la Société des Artistes algériens

et orientalistes. Tout en aimant à recevoir ses amateurs dans son

propre atelier, il fut l'un des piliers des salons de peinture algérois.

Dans Alger, il résida longtemps au

Frais-Vallon, près de Bab-el-Oued, mais il avait eu

la fantaisie de s'aménager un atelier exotique au coeur du

Jardin d'Essai, " un charmant marabout surmonté

d'un dôme très haut, enfoui sous les palmes ", où

G. de Vulpillières alla l'interviewer pour la Revue Nord-africaine

Illustrée en 1908 ( G. de Vulpillières,

" Les bons génies du Jardin d'Essai ", in Revue Nord-africaine

illustrée, n° 14, 5 avril 1908, p. 203.).

Au faîte de sa carrière, il avait pris l'initiative sympathique

d'organiser autour de lui, dans ce décor privilégié

à l'écart de l'agitation urbaine, non loin de la villa Abd-el-Tif

dont il avait encouragé l'ouverture, " un salon permanent

où les fervents de l'art pictural pourraient passer de délicieux

instants à admirer les oeuvres nouvelles d'un groupe de talents

algériens ". C'est un reportage illustré dans la

revue algéroise Mauritania ( "

La Cité des Arts ", Mauritania, deuxième année,

n° 11, sept. 1911.), qui nous fait découvrir en

1911 les occupants de cette nouvelle " Cité des Arts ",

chacun d'eux photographié devant son atelier. Dans " un

assemblement bizarre de pavillons aux styles les plus divers mais d'une

prédominance orientale ", la " cité "

abritait, outre Noiré toujours très visité, le Marseillais

Gustave Lemaître qui composait portraits et paysages tout en proposant

un cours de peinture pour jeunes personnes de bonne famille, le flamboyant

paysagiste José Ortéga, la dynamique Jeanne Granès

qui avait créé une école de dessin en plein air.

A leurs côtés, s'était également installé

le peintre et sculpteur animalier Paul Jouve qui, après avoir étrenné

la villa Abd-el-Tif avec Léon Cauvy en 1907, avait épousé

Annette Noiré, fille unique du paysagiste ( Annette

Noiré qui peignait sous le nom d'Annette Sebald, et Paul Jouve,

se marièrent à Birmandreïs en août 1908. L'année

suivante, naissait leur fils unique, Romain, qui mourut jeune. Séparé

durant la guerre, le couple divorça en 1921.). Une autre

photo savoureuse, trouvée au hasard d'une vente orientaliste, représente

quelques-uns de ces " Peintres au Jardin d'Essai " revêtus

de longues blouses de grosse toile et de chapeaux de jardiniers en paille,

une tenue de travail qui montre leur dédain des conventions imposées

à l'artiste mondain!

Dans ses débuts, Noiré a beaucoup peint Alger, avec une

prédilection marquée pour les vues de la baie depuis les

hauteurs à l'est de la ville, d'où il pouvait dérouler

dans son intégralité le paysage somptueux des maisons blanches

et de la mer satinée. Toute sa vie, il a continué de broder

sur ce thème cher à son cceur, au point de lui consacrer

une immense toile de quatre mètres de long sur deux mètres

de haut, dans la villa qu'il avait acquise sur la Côte d'Azur.

Un très subtil " Paysage du Sahel " qui appartient toujours

au

musée national des Beaux-arts d'Alger ( "

Paysage du Sahel ", cité dans le catalogue du musée

national des Beaux-arts d'Alger daté 1995, existe en carte postale.

Également reproduit dans l'album Alger dans la peinture par Nadira

Laggoune, Alger, 2000, p. 154-155.) permet de constater la

finesse presque classique de sa première manière, lorsqu'il

se consacrait à restituer la lumière transparente de l'Algérois

: sur les collines à la terre dorée, une maison de ferme

ocre, entourée de bouquets d'arbres et de vignes, se détache

solitaire sous un ciel limpide qui occupe la moitié de la toile.

Nul personnage, nulle autre présence que celle de la nature, suffisamment

éloquente par elle-même.

Vers la fin des années 1890, à l'instar de maîtres

admirés comme Fromentin et Guillaumet, il vint planter son chevalet

dans le Sud, à M'Sila d'abord, puis à Bou-Saâda, pour

s'attacher à rendre " l'aspect calme et tranquille des

villes du Sud ". Il prit alors l'habitude d'employer des tons

purs, sa palette se transforma, acquit de l'ampleur tout en se simplifiant

dans une harmonie allant du rose au bleu en passant par les mauves et

les violets. Brossant désormais ses tableaux en pleine pâte,

d'une touche très libre et souvent fougueuse, il mit au point la

manière définitive qui fit de lui un paysagiste en tout

point remarquable.

Il put dès lors aborder la montagne, et s'attacher à en

restituer " les reflets métalliques, les tons de pierreries

des rocs brûlés, éclatant dans tout l'embrasement

d'un soleil implacable, se détachant en un relief vigoureux par

les dures oppositions d'ombres et de lumière sur les gris des horizons

" (Noiré , par Jehan,

Revue nord-africaine illustrée, n° 18, 4 mai 1907.) .

Ce fut en premier lieu la période de

Boghari, durant laquelle les longues heures passées

à étudier les étendues montagneuses, lui permirent

de s'affirmer comme le peintre de l'Espace. " L'Espace, grand

désert du Sahara ", était en effet le titre de

son tableau exposé au Salon des peintres orientalistes français

en 1902, aussitôt acheté par l'Etat pour le ministère

des Colonies.

Après les montagnes de l'Aurès qui lui fournirent tant de

motifs avec leurs vastes moutonnements de croupes enchevêtrées,

parfois animées des tentes brunes d'un campement nomade, il s'attaqua

quelques années plus tard à la représentation des

hauts sommets de la Kabylie, prenant pour premier plan quelques villages

caractéristiques avec ses maisons en pente, resserrées pour

faire face aux hivers rigoureux.

" Dans le rendu des gorges encaissées et des rochers abrupts,

de la sauvage grandeur, de la puissance, de la vigueur de coloration qu'offrent

aux yeux du spectateur les montagnes algériennes, Noiré

n'a pas été dépassé ", pouvait-on

lire dans la Revue Nord- Africaine Illustrée en 1907, tandis que

les Annales Africaines signalaient en octobre 1910 son " nouveau

chef-d'oeuvre ", le pendant de " L'Espace ",

une toile " représentant la Grande Kabylie avec ses ravins

effrayants, ses montagnes où les villages berbères s'accrochent

comme des nids d'aigles, ses lointains bleutés, ses perspectives

infinies ".

Les montagnes plus douces de la région de

Tlemcen, les collines comblées par une végétation

des plus riantes et parsemées de constructions anciennes qui comptent

parmi les plus belles d'Algérie, lui inspirèrent également

de nombreux tableaux où domine le sentiment bucolique.

" Bord de mer à

Tipasa " (catalogue Orientalisme, Gros et Delettrez, commissaires-priseurs)

" Bord de mer à

Tipasa " (catalogue Orientalisme, Gros et Delettrez, commissaires-priseurs)

(11 et 12 décembre 2006). |

Noiré fut le plus fervent peintre

des paysages sahariens, aussi bien de ceux où l'oued envahi de

lauriers roses étend son cours scintillant entre les palmiers de

l'oasis, que de ceux où les roches blondes modelées par

l'érosion rivalisent d'austérité avec le sable et

la pierraille. Sans cesse fasciné par le Sud, il a recherché

les sites les plus spectaculaires dans tout le pays, depuis la vallée

de la Zousfana dans le Sud oranais, jusqu'aux murailles de roches d'El

Kantara ou à la palmeraie de Djemora dans l'Aurès.

Capable de supporter la chaleur infernale de l'été à

Biskra, il s'y installait sous prétexte d'une cure dans l'établissement

thermal d'Hammam-Salahine, tout en se délectant à transcrire

les changements de lumière dans les coins reculés du désert.

Mais c'est surtout à

Bou-Saâda qu'il s'est complu à travailler, là

qu'il a inlassablement multiplié les études à toute

heure du jour, montrant tour à tour la ville grise sous des écharpes

de brume à l'aurore, chauffée à blanc à la

mi-journée, irradiée de rose ardent au coucher du soleil.

Ses toiles de la région sont innombrables : vues plongeantes sur

le ksar avec en premier plan le Fort Cavaignac, ou bien cadrage serré

sur le dôme pointu de la mosquée, terrasses d'où l'on

contemple les montagnes, rues désertées aux heures chaudes,

rives de l'oued égayées de marabouts blancs, coins luxuriants

de la palmeraie. À l'époque où Dinet peignait depuis

plusieurs années dans un environnement principalement autochtone,

Noiré a entraîné dans la " Cité du

bonheur " toute une bande d'amis peintres : Gilbert Galland,

Edouard Herzig, Alphonse Birck, Fritz Müller, Ernest Weckerling,

entre autres, contribuant à faire de la petite ville pré-saharienne,

dans les années 1900, " la nouvelle

Mecque des artistes " (Jehan, Noiré

", in Revue Nord-africaine illustrée, n° 18, 4 mai 1907).

Les paysages marins l'ont souvent retenu, en particulier ceux de Tipasa,

qui lui offraient l'occasion de déployer tous ses talents pour

peindre à la fois les roches rouges, la masse imposante du Chenoua,

la douceur de la mer, et les vestiges romains. Mais aussi ceux de la région

d'Oran, avec leurs falaises et leurs longues plages, ou encore, le site

de Mers El-Kébir avec son fort historique. Le littoral kabyle et

les environs de Bône, avec leurs côtes sauvages et splendides,

semblent en revanche avoir moins souvent reçu sa visite, mais peut-être

existet-il chez certains amateurs des preuves du contraire? Quoi qu'il

en soit, ayant toujours peint la mer avec beaucoup de réussite,

Noiré fut reçu peintre de la Marine en 1905, titre assorti

de privilèges officiels décerné par le ministère

de la Marine et des Colonies.

Une question reste pendante : la majorité des toiles de Maxime

Noiré sont signées de son patronyme tracé à

la peinture noire, mais on peut en voir un bon nombre où son paraphe

est tracé à la peinture rouge. Est-ce pour la raison parfois

avancée que celles-ci dateraient de l'époque où il

briguait la Légion d'honneur, ambition malheureusement déçue?

Ces oeuvres que l'on peut considérer comme tardives dans sa carrière,

laissent souvent apparaître une facture un peu rapide, moins travaillée

que dans les périodes de sa jeunesse.

Vers la fin de sa vie, le peintre connut paraît-il une perte progressive

de la vision, et eut alors tendance à intensifier son coloris dans

des illuminations d'apothéose.

Noiré participa à l'Exposition universelle de 1900 dans

le cadre de la Société des peintres orientalistes français

et y fut distingué par une médaille. Il fut ensuite classé

hors concours aux Expositions coloniales de Marseille en 1906 et 1922,

comme à celle de Bruxelles en 1910, où il était alors

membre du jury. Il exposait également à la Société

nationale des Beaux-Arts, comme en 1902 avec " Le désert de

Boghar " et " Le désert du Dahra ". L'État

fit l'acquisition de deux de ses oeuvres, " L'Espace, grand désert

du Sahara " de 1902 ( " L'Espace

" fut exposé au Pavillon de Flore à Paris et versé

dans les collections du musée des Colonies de la Porte Dorée,

qui devint ensuite le Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie

avant de voir ses collections transférées à l'actuel

Musée du Quai Branly. liceuvre figura dans l'exposition La peinture

coloniale " au musée Bonnat à Bayonne. Sa photo peut

être visionnée sur le site de la Réunion des Musées

Nationaux.) cité plus haut, et " Les Sables de

Bou-Saâda " en 1906. Dans son article de 1910, Marius-Ary Leblond

mentionnait également l'achat officiel d'une toile intitulée

" Le Tapis au balcon blanc ".

Selon ce même auteur contemporain du peintre, la mairie de Constantine

conservait plusieurs de ses vues d'El Kantara, la mairie d'Oran, des paysages

de Tipasa, et le musée de Constantine des paysages de la région

du Chéliff. Malgré sa grande notoriété, le

musée des Beaux-Arts d'Alger ne prit qu'après sa mort l'initiative

d'acheter des oeuvres de cet artiste qui n'était pas passé

par les académies.

En 1930, lorsque le célèbre conservateur Jean Alazard prépara

l'ouverture du nouveau musée à l'occasion du Centenaire

de l'Algérie, il fit entrer dans les collections le " Paysage

du Sahel " qui figure toujours au catalogue de l'actuel musée.

Désireuse de voir la présence de son père renforcée

au sein du musée, sa fille Annette offrit en 1939 un " Petit

Port de Tipasa " brossé vers 1914. L'Etat algérien

fit l'acquisition en vente publique, en 1995, d'une " Aurore sur

BouSaâda " datée 1894, ainsi que d'une " Étude

de palmier ".

Noiré avait adhéré à l'Union artistique de

l'Afrique du Nord fondée en 1925 par Roméo Aglietti. Ce

fut cette dernière association qui organisa dans le cadre de son

troisième Salon une exposition rétrospective de ses oeuvres,

peu après sa mort, en 1927.

À son tour, Annette Noiré eut à coeur de présenter

une exposition d'oeuvres de la maturité de son père en 1935,

à la galerie Salles Girons, à Alger et de nouveau une rétrospective

générale, toujours à Alger, en 1941.

Actuellement en France, c'est au musée d'Art et d'Histoire de Narbonne,

dans les salles consacrées à l'orientalisme, que l'on peut

admirer " L'oued de Bou-Saâda ", une toile spectaculaire

représentant l'un de ses paysages favoris, qui donne une juste

idée de l'art généreux de Maxime Noiré.

|