|

" Alfred Dabat fut l'un des

plus beaux peintres de l'Algérie par sa science du groupement et

la hardiesse de ses harmonies ".

Victor Barrucand

Alfred Dabat

Grand orientaliste algérois (1869-1935)

par Marion Vidal-Bué

Alfred Dabat fut l'un des peintres orientalistes

les plus originaux parmi ceux qui naquirent en Algérie dans la

deuxième moitié du xixe siècle. Novateur doté

plus qu'aucun autre du " sens du mystère pictural ",

pour Victor Barrucand, auteur du célèbre ouvrage L'Algérie

et les peintres orientalistes en 193o, il fut " un des plus beaux

peintres de l'Algérie par sa science du groupement et la hardiesse

de ses harmonies ". Pierre Angel le plaça dans son étude

sur L'Ecole nord-africaine dans l'art français contemporain (1931)

en tête des quelques artistes qui suscitèrent le " Nouvel

essor " de la peinture algérienne au début du xxe siècle.

S'il reste très peu connu de nos compatriotes, c'est sans doute

parce que, ayant réussi par son art à se faire une place

appréciable à Paris, il y conserva sa vie durant son atelier

principal, et bien que séjournant fréquemment en Algérie

il n'y exposa pas de façon très assidue dans les Salons

de peinture. De la même génération que nos grands

paysagistes, Eugène Deshayes (né à Alger en 1862)

et Maxime Noiré (né en Moselle en 1861, installé

très jeune à Alger), ou que Louis Antoni (né à

Bastia en 1872, étudiant aux Beaux-Arts d'Alger avant d'en prendre

la direction), il ouvrit la voie de la recherche picturale à Augustin

Ferrando (né à Miliana en 1880), comme lui coloriste hors

pair, ayant appliqué aux thèmes algériens la manière

de peindre en larges aplats héritée des nabis.

Armand

Assus (né à Alger en 1879), qui travailla pendant

plus de vingt ans à Paris, y fut accueilli par Dabat et participa

chez lui à des réceptions qui devaient être brillantes,

puisque les souvenirs recueillis par son fils mentionnent " les soirées

chez le peintre Dabat où dansait Isadora Duncan ". Pour situer

Dabat par rapport à nos artistes les plus connus, il faut encore

mentionner un autre algérien remarquable, Émile Aubry (né

à Sétif en 1880), notre premier Prix de Rome de peinture,

qui fit carrière comme portraitiste académique à

Paris, et termina sa vie chargé d'honneurs dans son pays natal.

En fait, l'artiste dont Dabat se rapproche le plus, fut sans doute André

Suréda (né à Versailles en 1872) qui résida

pendant près d'une quinzaine d'années en Algérie

où il créa une vision orientaliste totalement renouvelée.

Dabat et Suréda, tous deux intéressés en priorité

par l'étude des personnalités autochtones, mirent en oeuvre,

pour les représenter, tous les apports innovants de leur époque,

dans la hardiesse du coloris et la liberté de la forme. Leurs noms

ont souvent figuré ensemble dans les expositions et dans les chroniques

artistiques louant leur talent orientaliste.

Alfred, Justin, Gustave Dabat est né le 2 janvier 1869 à

Blida. Nous ne savons pas grand-chose de sa famille, si ce n'est par son

acte de naissance qui précise que, lors de sa venue au monde, son

père, Hector Martin Dabat, âgé de 57 ans, était

comptable aux Ponts et Chaussées, et sa mère, née

Joséphine Gérard, âgée de 33 ans et sans profession.

Elève au lycée

d'Alger, il entreprend ses premières études artistiques

à l'école des Beaux- Arts de la ville, avant de partir,

muni d'une bourse du Gouvernement général, compléter

sa formation à Paris, dans les ateliers très recherchés

du peintre d'histoire Jean-Paul Laurens à l'Académie Julian

entre 1893 et 1898, dans celui de l'orientaliste Benjamin Constant également,

ainsi que dans celui du peintre de portraits Albert Maignan.

Installé dans l'atelier qu'il conservera toute sa vie, au 6 rue

Vercingétorix dans le 14e arrondissement, il commence à

exposer à Paris en 1899, au Salon des Artistes français,

une institution à laquelle il reste fidèle en envoyant pratiquement

chaque année un tableau dont l'inspira- s tion est fournie par

l'Algérie. A défaut de renseignements sur sa vie personnelle,

nous connaissons les oeuvres qu'il y expose grâce aux catalogues

de ces Salons, dans lesquels à plusieurs reprises à partir

de 1925, elles connurent l'honneur de reproductions photographiques.

En 1900 ou début 1901, il effectue le traditionnel voyage d'études

en Italie, puisque au Salon de 1901, il propose deux sujets pris à

Venise : " Veneziana " (La Vénitienne) et " Fondamente

dei Mori à Venise ", (le Quai des Maures, un endroit qu'il

choisit certainement avec malice pour sa résonance africaine !).

C'est en 1904 qu'il fait son premier envoi au Salon des Peintres orientalistes

français, avec cette même " Veneziana " accompagnée

de deux sujets bien algériens, " Femmes des Ouled Nail à

la noria ", et " Femmes des Ouled Naïl chez la tireuse

de cartes ".

Son intérêt pour le Sud algérien et pour ses habitants

ne cessera plus de se vérifier tout au long de son parcours. Très

tôt, il voyage dans le Constantinois et jusque dans le M'Zab, trouvant

dans les oasis son terrain de prédilection, s'attachant surtout

à en représenter les femmes.

Lorsqu'il consacre en septembre 1928 deux pages à ce " peintre

des Ouled Naïl et des oasis ", le chroniqueur artistique de

la revue algéroise Notre Rive, M. Michel, affirme que " si

l'on a pris l'habitude de nommer orientaliste l'ceuvre qui situe et étudie

les indigènes nord-africains dans leurs types et dans leur vie,

nul plus que Dabat ne mérite ce titre d'algérien et d'orientaliste

".

Pour sa participation au Salon d'Automne d'Alger en novembre 1907, Dabat

choisit des sujets certes déjà illustrés par de nombreux

confrères, mais il les traite à sa manière très

originale, comme ce " Marchand de limonade à Alger jugé

par L'Afrique du Nord Illustrée largement traité et si juste

de valeur ",

et cette " Boutique de Mozabite " très grassement peinte

". Ces deux tableaux rejoignent les cimaises du Salon des Artistes

français à Paris, pour ses envois de 1908 et 1909. Ses "

Terrasses à Alger " sont très bien accueillies avec

quelques autres de ses tableaux, au Salon des Orientalistes d'Alger en

1910, année où il obtient une mention honorable au Salon

des Artistes français avec une grande toile, " Fantômes

d'Orient; cimetière de Sidi Kébir à Blida ".

Cette évocation heureuse d'un lieu de sa ville natale où

aucun peintre voyageant en Algérie n'a manqué de passer,

lui vaut une flatteuse recension dans la revue parisienne Les Arts, de

juin 1910: " Dabat, né à Blidah, prendra rang de précurseur.

Ses " Fantômes d'Orient " sont une chose exquise: les

tombes d'un cimetière arabe avec leurs plaques de faïence,

roses, rouges, bleues, vertes, violettes, telles que des roses et des

pervenches à l'ombre des grands arbres, au fond l'éclat

du soleil sur les coupoles blanches, les burnous blanc,, et rouges, les

riches étendards; au premier plan, une femme entr'ouvrant voiles

bis et verts sur sa robe lamée d'or; un bouquet de fleurs, une

vision mystérieuse et charmante ".

Alfred Dabat a toujours été très à l'aise,

techniquement, pour peindre de tels sujets sur des toiles de grand format.

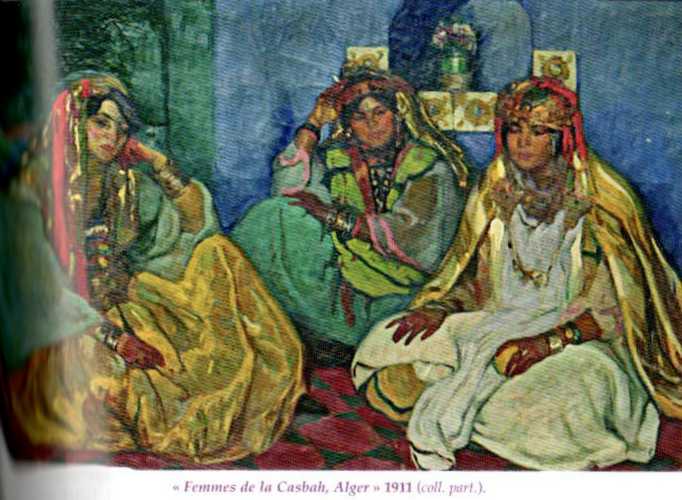

Son tableau " Femmes de la Casbah, Alger ", présenté

au Salon des Artistes français en 1911 et au Salon des Peintres

orientalistes français en 1913, ne mesurait pas moins de 1,55 m

sur 2,65 m. La reproduction que nous en donnons (page ci-contre) permet

de le constater, c'est une oeuvre superbe, d'une présence et d'une

force chromatique exceptionnelles, qui a pulvérisé des records

lorsqu'elle a été proposée en vente publique en février

dernier (Cliché aimablement fourni

par l'étude May, Duhamel & Associés à Roubaix.

Cette oeuvre a été récemment vendue à un prix

record, par cette étude le 19 février 2007.).

Un tableau du même sujet mais de format réduit (70 cm sur

100), a figuré dans les collections du musée national des

Beaux-Arts d'Alger sous le titre " Femmes arabes prenant le café

", grâce au legs d'un généreux mécène,

le docteur Rouby. Reproduit dans un ancien guide d'Alger ( Guide

Arthaud, " Alger et sa région ", par Antoine Chollier,

1929, p. 58.), il mettait en scène cinq femmes très

parées assises autour d'une table basse, une middah, dans un décor

typique d'intérieur à arcades. Seules trois d'entre elles

sont reconnaissables dans la toile figurant sur ces pages, ce qui n'a

rien d'étonnant lorsque l'on connaît les difficultés

que rencontraient les peintres pour faire poser des musulmanes.

Femmes de la casbah, 1911,

coll.part.

Femmes de la casbah, 1911,

coll.part. |

Ces importantes compositions ont d'emblée

recueilli les suffrages des connaisseurs de l'époque. Ainsi, "Tapis

d'Orient " (154 x 145 cm), l'oeuvre présentée en 1912

au Salon des Artistes français et au Salon d'Automne d'Alger où

elle rivalisait d'éclat avec des chefs-d'oeuvre de Cauvy et de

Suréda, fut acquise par le grand collectionneur algérois

Frédéric Lung. Celui-ci en fit don en 1932 au musée

des Beaux-Arts d'Alger, qui le transféra par la suite au Musée

des Beaux-Arts de la Ville de Paris, l'actuel Petit Palais. Mais auparavant,

ce tableau révélant " la couleur riche et la pesante

lumière des tapis du Sud ", contribua largement à la

renommée du peintre, en étant exposé notamment à

la Société des Peintres orientalistes français en

1914 et à l'Exposition coloniale de Paris en 1931.

Louis Meley, autre fameux mécène algérois, appréciait

également beaucoup les oeuvres de Dabat, comme l'atteste l'existence

de deux tableaux issus de sa collection et restés dans sa famille,

ces " Deux femmes Ouled Naïl " aux fins visages d'oiseaux

de proie et ces " Femmes juives dans la Casbah d'Alger " en

conversation animée. Charles Simian, grand négociant en

vins algérois amateur de musique et de peinture avait choisi un

" Port d'Alger " de forme circulaire, Albert Leveilley, marchand

de meubles bien connu, possédait de brillantes " Danseuses

Ouled Naïl en robes rouges.

L'année 1913 marque pour Dabat un nouveau succès au Salon

des Artistes français où sa " Danseuse rouge "

lui vaut une médaille et un premier achat de l'Etat pour le "

Luxembourg ", musée alors consacré aux artistes vivants.

L'oeuvre de grandes dimensions (201 x 181 cm) appartient désormais

aux collections du Musée d'Orsay à Paris, et nous en montrons

une version réduite, passée en vente publique récemment

( - Etude Tajan, Paris, vente du 8 mars

1999.).

J. d'Aoust s'enthousiasme dans " L'Action africaine: " Danseuses

et tons rouges sont aussi réunis dans la toile de Dabat, qui a

obtenu une médaille d'argent, et dont la puissance de facture est

de premier ordre. Là, il ne faut pas non plus rechercher d'expression;

tout le talent réside dans la force des coloris, rarement poussés

à une telle violence, et magnifiques. Il faut imaginer cette muraille

peinte en vert fort, sur laquelle se détache une silhouette vermillonnée

coiffée d'un châle rose, et qui fait des mouvements de danse

lente; le reflet des sequins d'or, des bracelets d'argent: les figures

brunes vivement maquillées; tout cela en teintes fortes, mais non

claires, épaisses, comme vernissées, pour arriver à

évoquer l'originalité de cette peinture à la fois

terre à terre et éclatante qui est du réalisme exacerbé,

d'une puissance de facture rare "( "

L'Afrique du Nord aux Salons de 1913 ", par J. d'Aoust, L'Action

Africaine, n° 19, juillet 1913.). Au Salon d'Automne d'Alger,

en 1913 toujours, le commentateur des Annales Africaines distingue parmi

les tableaux les plus intéressants les " Femmes arabes "

de Dabat, " des merveilles d'attitude et de couleur ", et juge

ses gouaches " éblouissantes " ( Annales

Africaines, 12 décembre 1913.).

L'artiste, en pleine possession de son style, s'intéresse avant

tout aux individus, capte instantanément leurs expressions et leurs

mouvements, prend plaisir à faire de la peinture créative

avec ce matériau humain. En portraitiste doué d'un sens

psychologique aigu, il réussit merveilleusement à caractériser

ces femmes mystérieuses qui le passionnent, à les faire

vivre dans leur vérité tout en déployant les séductions

d'un technicien avéré de la couleur.

Pour créer une atmosphère qui frappe l'imagination, pour

rendre ses personnages féminins criants de vérité,

que ce soit dans ses grands tableaux de Salons ou dans ses oeuvres de

dimensions plus restreintes destinées aux amateurs, il lui suffit

d'un jeu habile de lignes souples et de contrastes de couleurs alternativement

chaudes ou claires, de quelques accessoires et de quelques éléments

décoratifs qu'il choisit en homme de goût. " L'art

d'Alfred Dabat est tellement personnel, écrivait encore M.

Michel, que les expressions courantes ne parviendraient pas à

le définir. C'est, depuis l'ocre, le rouge sang et l'or jusqu'aux

bleus et aux violets glacés, un jaillissement spontané,

une splendeur de tons et de masses qui vous stupéfient du premier

coup et qui, après long examen et étude minutieuse, vous

étonnent encore par la maturité, la lente et grave pensée

recélées derrière des touches aussi rapides qu'infaillibles.

[Il a] toujours été en avant dans son art, le premier à

innover une manière ou une technique qu'il renouvelait dès

que de pâles imitateurs s'en emparaient " ( In

Notre Rive, septembre 1928.).

Au début de 1914, année fatidique, Dabat signe une très

belle participation au Salon des Peintres orientalistes français,

avec ses grandes toiles " Tapis d'Orient ", " Terrasses

à Alger ", " La danseuse rouge ", des gouaches de

" Femmes au cimetière " et de " Femmes d'Alger ",

une étude pour les " Femmes de la Casbah ". Au printemps,

il expose au Salon des Artistes français " La femme à

l'orange ", une coquine jeunesse aux sourcils peints, juchée

pour déguster une orange sur un coffre arabe de bois peint, sa

plaisante nudité à peine voilée par des étoffes

aux chaudes couleurs. Acquise par l'Etat, elle a été déposée

par le Fonds national d'art contemporain au musée de Brou, à

Bourg- en-Bresse.

Sur le catalogue de ce Salon, Dabat alors âgé de quarante-cinq

ans est domicilié " à Blida ", et l'on peut penser

qu'il a passé dans sa ville natale les terribles années

de la Première Guerre mondiale. On le retrouve quatre ans plus

tard, exposant dans le Salon officiel organisé à Paris au

printemps 1918 au profit des oeuvres de la guerre ( Salon

commun de la Société des Artistes français et de

la Société nationale des Beaux-Arts, Petit Palais de Paris,

Pr mai au 30 juin 1918.), avec un tableau au titre volontairement

optimiste, " Pays de rêve ", qu'il présente à

nouveau au Salon de 1920.

En 1921, c'est un tableau du Sud, " Le Bassour ", qu'il montre

aux Artistes français à Paris, puis à Alger, une

" oeuvre maîtresse où fleurissent tous les dons de l'artiste

", selon M. Michel qui s'en souviendra dans Notre Rive en 1928: "

Son Bassour aux bleus profonds, aux orangés suaves qui éclataient

dans un angle de la grande salle comme le meilleur envoi du Salon ".

En 1922, il est présent à Alger au Salon des Orientalistes

avec notamment des " Femmes de la Casbah ", ainsi qu'au Salon

d'Automne où l'on remarque parmi les meilleures réussites

un " Paysage avec chameau ", et un " Café ",

sans doute un café maure. À Paris, il reçoit une

médaille d'or au Salon des Artistes français pour des "

Baigneuses ", en même temps que Marius de Buzon et Paul-Elie

Dubois pour des oeuvres d'Algérie. Il est désormais classé

hors concours, c'est- à-dire qu'il n'a plus besoin de passer devant

le jury pour être exposé.

Par la suite, on le voit, il expose moins souvent en Algérie, si

l'on en croit le précieux article de M. Michel qui déplore,

toujours dans Notre Rive en 1928: " Il n'a pas, depuis la guerre,

assez montré ici ses travaux qu'à peine achevés il

emporte à Paris et qu'on ne revoit plus ". Mais le Sud algérien

reste pour lui une source primordiale d'inspiration, et le même

critique se félicite d'avoir vu dans une chambre d'hôtel,

au printemps, " les dernières études de l'artiste rentrant

du M'Zab et de Djelfa ".

Sur les cimaises des Artistes français, il alterne désormais

les portraits d'élégantes françaises avec ceux des

femmes algériennes, à moins qu'il n'accroche une scène

de moeurs sahariennes ou une brillante composition allégorique,

comme " Le paradis terrestre " du Salon de 1929, dont le catalogue

donne une reproduction. C'est un tableau qui n'est pas sans rappeler ceux

de Paul Gauguin à Tahiti, par l'inspiration comme par la manière,

et qui représente deux femmes nues au milieu d'une nature exotique,

où les volutes végétales et les ibis forment un cadre

idéal pour leur beauté sereine.

Dabat, qui semble avoir assez peu produit dans l'ensemble, n'expose jamais

plus d'un ou deux tableaux à Paris, mais toujours au moins une

toile spectaculaire. Ainsi, en 1924, il montre " L'étrange

maison ", une composition étonnante qui est également

illustrée dans le catalogue du Salon et représente deux

femmes noires coiffées de tiares dorées et de sequins, buste

nu sur un fond d'arabesques, assises en tailleur devant une table basse

peinte. Selon M. Michel, la toile serait partie dans une collection privée

à Buenos Aires. En 1925, c'est " Le Vieux Marabout "

qui a les honneurs du catalogue et qui est également mentionné

dans Le Monde colonial illustré de juin : un homme de belle allure,

posant en burnous devant un village saharien, en fait le même personnage

que celui de l'étude, dans laquelle le décor n'apparaît

pas ( Gouache passée en vente

par l'étude Saint Germain-en-Laye, enchères, Maîtres

Schmitz et Laurent, le 7 octobre 2007.).

En 1926, Dabat redonne son " Tapis d'Orient ", aux côtés

d'un " Marché de Ghardaïa ". En 1927, viennent "

La femme à l'orange ",détail,(Bourg-en-Bresse, musée

de Brou). " Les Guenilles, Ghardaïa ", qui montrent un

groupe de mendiants traités en clair-obscur sous les arcades de

la ville saharienne. Cette même année 1927, il expose à

la Société coloniale et la critique apprécie vivement

ses " Baigneuses et négresses ". En 1928, ce seront des

" Vieilles femmes du M'Zab ", trois personnages remarquablement

typés. Pour le Salon de 1930, il propose deux toiles, des "

Femmes de Laghouat " et des " Danseuses Ouled Naïl ".

On le revoit sur les cimaises du Salon des Artistes algériens et

orientalistes en 1930, année du Centenaire de l'Algérie

française, avec une gouache de " Baigneuses ", vendue

fort chère, 4 000 F de l'époque, le prix des grandes toiles

d'autres artistes. Sur le catalogue, il est domicilié " chez

Mme Germain, route de Saint-Claude, Antibes ", et l'on sait en effet

qu'il demeurait dans cette ville, durant cette dernière période

de son existence.

C'est sans doute à Antibes qu'a été conçue

la scène de plage intitulée " Les shorts ", achetée

à l'artiste par la Ville de Paris juste avant sa mort, en août

1935.

Tout en conservant des thèmes plus ou moins orientalistes, Dabat

consacre ses tableaux des années suivantes à la beauté

féminine sous toutes ses formes, et les traite toujours dans un

esprit fortement décoratif. Il peint de plus en plus à la

gouache, selon le procédé dit " a tempera ", qui

permet des oeuvres spontanées et vivantes.

" L'éternelle crucifiée " du Salon des Artistes

français de 1931, exposée en même temps qu'un "

Bain maure ", représente une femme européenne assise

buste nu sur un riche sofa, les bras étendus en croix, le bas drapé

dans une étoffe chamarrée. Le catalogue de l'exposition

ne permet pas

d'en voir les couleurs, mais on les imagine rutilantes et splendides,

comme le suggère la décision de l'Etat d'acheter cette grande

toile (1,50 m x 1,90 m) pour le musée du Luxembourg. Versée

dans les collections du Musée d'Orsay, elle figure à l'inventaire

du Fonds national d'art contemporain, en compagnie du " Portrait

de Mme D. ", une autre réussite au format important (118 x

130 cm). Il s'agit là encore d'une femme française, peut-être

l'épouse du peintre d'après l'initiale de son nom, dont

le visage aigu dégagé par un chignon et la chair nacrée

révélée par un haut très décolleté

se détachent sur un fond uniformément sombre. Les volants

rouges du corsage blanc contrastent avec la jupe noire et les épais

bracelets qui enserrent ses poignets; un bouquet de fleurs et des étoffes

à ramages composent le décor. L'année 1931 est celle

de la grande exposition coloniale de Paris dont le maréchal Lyautey

est le commissaire général. Dabat y figure en bonne place

dans le Palais des Beaux-Arts, avec son fameux " Tapis d'Orient ".

Il est ensuite distingué par le Prix Henner en 1932, au Salon des

Artistes français où il expose un " Portrait de Tounsi

" et " La dormeuse ", qui est probablement la même

toile que celle figurant toujours dans les collections de la Ville de

Paris sous le titre " Nu ", " La dormeuse ", encore

une grande oeuvre de 148 x 200 cm.

Les derniers envois officiels au Salon des Artistes français nous

sont connus uniquement par leurs titres : " L'orage " en 1933,

" Les Affranchies " et " Le village qui meurt ", ainsi

que deux gouaches de " Fleurs " acquises par la ville de Paris

en 1934; " Femme nue " et " Jésus guérit

un aveugle ", deux thèmes bien différents l'un de l'autre,

en 1935.

Le 17 août 35, L'Afrique du Nord illustrée publie un entrefilet

dans sa chronique artistique, pour signaler la maladie du peintre : "

M. Dabat, artiste peintre très estimé en Alger où

il compte de nombreux amis, et qui séjourne actuellement à

Antibes, est retenu à la chambre pour plusieurs jours. Nous formons

les meilleurs voeux pour un prompt retour de sa santé ". Ceci

laisse à penser qu'il est bien mort à Antibes le 23 septembre

1935, comme l'indiquait Jean Alazard dans son catalogue des collections

du Musée des Beaux-Arts d'Alger en 1936, et non pas à Alger

comme on a pu l'avancer. Et pourtant, le registre d'état civil

de la ville d'Antibes ne conserve pas de trace de son décès.

Lorsque L'Afrique du Nord illustrée signale sa disparition, dans

le numéro du 26 octobre 1935, la revue ne manque pas de rappeler

les nombreuses distinctions qui couronnèrent la carrière

d'Alfred Dabat, Algérois reconnu par Paris : " Son talent

le fit désigner comme membre du jury du Prix de Rome et du Salon

des Artistes français. Il était lauréat des prix

Chenevard, Fortin d'Ivry, Henner et Gabriel Ferrier (Institut de France).

Les musées d'Alger et d'Oran comptent également de ses toiles

".

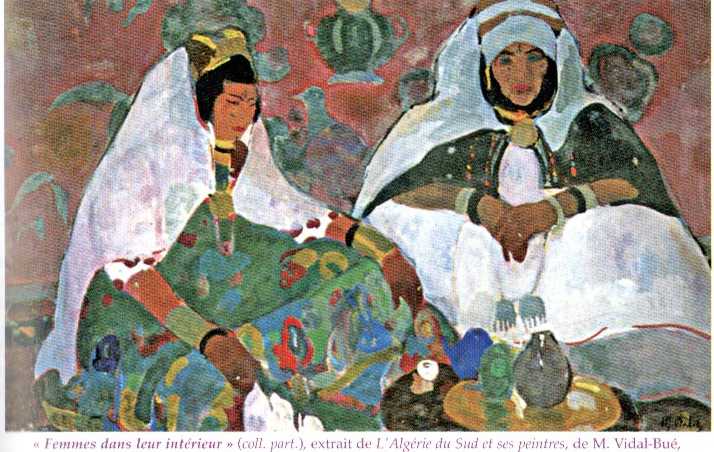

" Femmes

dans leur intérieur " (coll. part.), extrait de L'Algérie

du Sud et ses peintres, de M. Vidal-Bué,

" Femmes

dans leur intérieur " (coll. part.), extrait de L'Algérie

du Sud et ses peintres, de M. Vidal-Bué,

Paris-Méditerranée, 2003 |

Il est regrettable que l'on ne possède pas plus d'informations

sur la personnalité, la famille, les relations de cet artiste digne

d'être redécouvert. Une partie trop limitée de sa

production nous est connue par les grandes toiles qu'il exposait régulièrement

dans les salons officiels, ou par un petit nombre d'oeuvres de moyen format

recensées en collections privées. Leur qualité, comme

l'excellente appréciation de ses contemporains, font honneur à

son pays natal.

Si parmi les lecteurs de l'algérianiste il s'en trouve qui possèdent

documents, souvenirs ou oeuvres de sa main, ils seraient très bienvenus

de contribuer à compléter cette enquête sur celui

qui fut reconnu de son temps comme l'un des meilleurs peintres algériens.

|