|

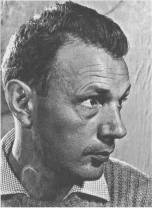

Sauveur Galliéro

(1914-1963)

Portrait à plusieurs mains d'un peintre algérois emblématique

par Marion Vidal-Bué

Les lecteurs de l'algérianiste connaissent

bien Galliéro, " l'enfant terrible de la peinture algérienne

" dont l'oeuvre s'est pleinement développée à

Alger dans les années d'après la Deuxième Guerre

mondiale, pour se terminer prématurément à Paris

peu après l'indépendance (voir l'algérianiste n°

92 de décembre 2000). Certains parmi les anciens l'ont même

côtoyé, et se souviennent de sa souple silhouette, de la

sympathie immédiate qu'il provoquait, si ce n'est de ses tableaux,

parfois déconcertants par leur style expressionniste.

Mieux qu'aucun autre, il a incarné la vitalité, l'esprit

créatif et la chaleur humaine communicative des Européens

d'Algérie, autrement dit des Pieds-Noirs, en même temps que

l'image de l'artiste moderne, généreux et non-conformiste.

La plupart de ses amis écrivains ou peintres ont livré des

témoignages vécus qui composent le portrait d'un homme inoubliable,

complétant idéalement le créateur intensément

doué. " Beau comme un pâtre grec " se souvenait

Louis Nallard, ce peintre né à Alger qui sut conquérir

une belle notoriété parisienne. Il s'amusait, racontait

celui-ci, à faire croire aux yaouleds de la rue de la Lyre qu'il

était l'acteur des films de Tarzan, obtenant à tous les

coups un franc succès auprès d'eux... C'est qu'il adorait

aller au cinéma à Bab-el-Oued, en particulier pour voir

des westerns qui avaient sa prédilection.

On le comparait aussi souvent à un gitan, fier et libre comme eux,

habillé de trois fois rien et marchant volontiers pieds nus, mais

affichant une élégance naturelle accrue par sa désinvolture

et sa nonchalance. Le peintre espagnol Orlando Pelayo, réfugié

politique en Algérie, le restituait ainsi: " Le geste très

lent (au ralenti), sourire et démarche de " gitano "

sédentaire qui aurait oublié le négoce ancestral

pour ne pratiquer que les pures affaires de l'amitié ".

Dans sa mentalité comme dans sa tenue, un hippie avant l'heure,

disait de son côté l'architecte et peintre Jean de Maisonseul.

Sauveur Galliéro

" Beau comme un pâtre grec "...

|

Sauveur, comme tout le monde l'appelait,

l'enfant de Bab-el-Oued élevé par une mère pauvre

et courageuse, s'intéressait avant tout aux gens, avec lesquels

il engageait facilement le dialogue dans les rues d'Alger ou d'Oran, ami

avec tous,quel que soit leur milieu social ou leur religion, reconnu par

tous, tant pour ses qualités humaines qu'artistiques. Demeurant

dans ses années de maturité dans un petit appartement d'une

vieille maison arabe à la lisière de la Casbah, il trouvait

ses modèles parmi ses plus humbles voisins, mais pouvait se montrer

en toutes circonstances " aussi à l'aise avec le consul américain

qu'avec le pêcheur à la ligne ". Son ami l'artiste algérois

Louis Bénisti louait à ce propos son esprit savoureux et

sa belle conversation qui, toujours, séduisaient et retenaient

l'attention.

Dénué de mesquinerie, disponible pour tous, il n'hésitait

jamais à aider les autres, savait conseiller et guider les jeunes,

sans les critiquer mais avec rigueur et professionnalisme, prêt

à proposer une exposition pour les faire connaître. Freddy

Tiffou, André Cardona, Mohammed Bouzid, Marcel Bouqueton, Louis

Nallard, Choukri Mesli, entre beaucoup d'autres, bénéficièrent

ainsi de son attention bienveillante et reçurent ses encouragements

dans leurs débuts. Les confrères de sa génération,

tels JAR Durand arrivé comme professeur de peinture à Alger,

Henri Chouvet, Louis Bernasconi ou René Sintès, qui partageaient

son goût de l'expression moderne et sans concessions, furent de

proches interlocuteurs et amis. Plusieurs témoignages le dépeignent

comme l'archétype de cette " génération du môle

", cette bande de jeunes artistes qui, à Alger, savaient associer

les plaisirs de l'intellect à ceux que procurait l'environnement

éblouissant de la ville baignée par la Méditerranée.

Gabriel Audisio en a merveilleusement disserté dans L'Opéra

fabuleux. Il y avait là aussi Jean Brune, Jean de Maisonseul, Emmanuel

Roblès, plus tard Jean Sénac, tous poètes, intelligents,

curieux, avides de tout. On les voyait partir vers le port d'un pas décidé,

se prélasser sur la jetée, se jeter régulièrement

dans l'eau fraîche et discuter interminablement par petits groupes

des choses de la vie aussi bien que d'art et de littérature.

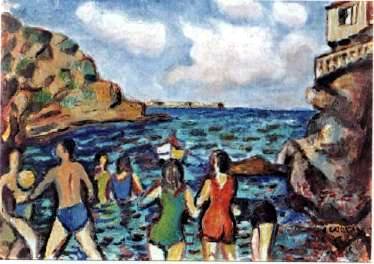

" Les Deux-Moulins "

(coll. part.).

|

Voici Galliéro en action dans ces

jours d'euphorie: " Dès que le printemps réchauffe

la baie, il " se tape le bain " pendant des heures et puis,

quand le soleil l'écrase, il fait entrer dans les pages d'un petit

carnet, à l'aide d'un bout de crayon et d'une petite boîte

d'aquarelle, les instants parfaits qui l'éblouissent ".

Jacques Burel, autre ami peintre qui fut un professeur de dessin très

aimé de ses élèves dans les dernières années

du lycée Gautier d'Alger, a parfaitement cerné le processus

d'imprégnation qui menait le peintre à la création

: " Il a dormi sur le môle en plein soleil. Il est le môle.

Dans un petit carnet qui ne le quitte pas il y a quelques croquis des

blocs et des enfants qui vont plonger. À côté, une

phrase: ce n'est pas moi qui fais la peinture, c'est la peinture qui me

fait. Sauveur sur le môle de l'Amirauté. Assis en tailleur

il semble rêver. Il est l'image de la paresse. Il travaille. Il

se laisse pénétrer par le soleil et par ce qu'il voit: toutes

ces barques, la mer, les arcades, les phares. Cette nuit ou n'importe

quelle autre, cela deviendra peinture dans la grotte du 10 rue ÉmileMaupas

".

Car c'était la peinture, ce besoin vital et permanent de projeter

sa vision, qui permettait à Galliéro de s'exprimer le plus

complètement. Il l'associait à tous les moments de sa vie,

bons ou difficiles et c'est pourquoi il put faire passer dans son art

toute une charge d'émotions qui vibrent encore pour nous aujourd'hui

: tantôt du bonheur de vivre entouré d'amis sous le soleil,

tantôt de l'émotion devant la misère ou la guerre.

Bien entendu, la vie ne fut pas toujours rose et Sauveur connut ses périodes

de tristesse et de profonde angoisse, des moments de doute et de grande

pauvreté, durant lesquelles il n'en continuait pas moins de sourire

et de séduire, ainsi que le rappelait le professeur Jean Lusinchi

dans un hommage posthume en 1964.

C'est au cours d'une de ces périodes noires d'avant la Guerre Mondiale,

qu'il partit à Oran pour trouver refuge auprès d'Albert

Camus et que se place une anecdote fameuse. Louis Bénisti racontait:

" A Oran, attablés dans un café avec Camus, on voit

Sauveur qui déboule, habillé comme un prince. Surprise.

Il nous annonce que sa mère était morte la veille, à

l'hospice de Marengo et qu'on venait de l'enterrer. Le lendemain il allait

voir un film de Fernandel avec sa petite amie. Camus s'inspira de l'histoire

pour L'Étranger. Mais Sauveur adorait sa mère, dont le châle

était cloué sur l'un des murs de sa chambre " (

Le cinéaste italien Luchino Visconti tourna en Algérie en

1966-1967, son film " L'Étranger ", d'après le

roman de Camus. Marcello Mastroïanni, avec l'aide de Jean Sénac

qui fit office de " conseiller littéraire ", devait essayer

de recomposer l'attitude " naturelle " du personnage, en partie

inspirée par celle de Galliéro.).

L'éditeur et libraire Edmond Charlot rapportait que Galliéro,

ambidextre, était capable de peindre de ses deux mains à

la fois, avec deux pinceaux et des couleurs différentes. "

Une vraie cigale ", " se fichant pas mal de vendre ", disait

encore Charlot. Toujours impécunieux, devenu père de quatre

enfants après avoir épousé Nicole, il ne pouvait

guère s'offrir des toiles et des couleurs fines pour peindre ses

tableaux, et utilisait pour donner vie à ses impressions les supports

les plus divers, du bout de papier ou de carton au contreplaqué,

avec des pigments de fortune qui impliquaient une gamme chromatique forcément

restreinte. Ce qui ne l'empêchait pas de créer un monde pictural

assez fort qui passionna un artiste de la dimension de Jean Dubuffet,

ravi de discuter avec lui des techniques de leur art sans entraves, lors

d'une première visite à Alger en 1947. Ce fut en effet Galliéro

qui pilota Dubuffet dans la Casbah qu'il connaissait si bien et où

il avait ses entrées partout.

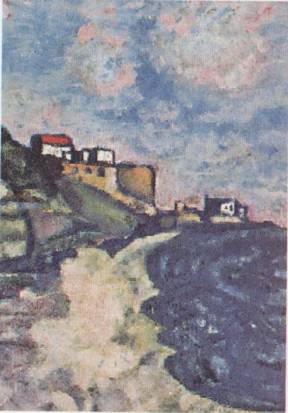

" Suffren " (coll.

part.).

" Suffren " (coll.

part.). |

L'écrivain Jean Sénac donnait quelques clés pour

entrer dans son oeuvre en 1948: " Algérien authentique, d'une

extraordinaire pureté, passionné, écorché,

heureux, Sauveur Galliéro va dans le soleil, le sel des plages,

la boue des rues, l'odeur des beignets et des lentisques. Un crayon ou

du goudron pris au hasard des routes, un bout de papier, un morceau de

bois lui suffisent pour noter, croquer, coincer la vie, entre deux bains

l'été, entre deux grippes l'hiver. Rentré dans sa

petite chambre de la Casbah d'Alger, avec pour chevalet un coin de balcon

au-dessus du patio, il peint, avide de consommer, d'épuiser ce

jour de " noces avec le monde ". La main court, saute, hésite,

délaye, écrase, griffe, au fil de la fantaisie, de l'exigence.

Galliéro barbouille ses toiles, les encombre puis, patiemment,

essaie d'en extraire le " jus ", l'indispensable. [...] Ses

tableaux chantent, crient ou, silencieux, invitent à quelque émouvante

aventure. Il fait signe au coeur autant qu'à et tous deux répondent,

étonnés de tant de franchise, de violence, de pudeur...

" (SÉNAC (Jean), Journal

des instituteurs de l'Afrique du Nord, éd. Fernand Nathan, Paris,

1948, deuxième année, n° 6, décembre. Article

reproduit dans Jean Sénac, Visages d'Algérie, Regards sur

l'art, documents réunis par Hamid Nacer-Khodja, éd. Paris-Méditerranée,

2002, p. 84.). Albert Camus qui l'avait poussé pour

sa première exposition à Paris en 1945, avait déjà

loué cette sincérité, ce tempérament: "

Il a peint avec la force de sa nature, chargeant de matière des

toiles qui vous communiquaient une odeur épaisse d'humanité

élémentaire " (Albert

Camus, carton d'invitation à l'exposition de Galliéro à

Paris en 1945, reproduit dans le même

ouvrage, p. 87.).

Et Lucien Mainssieux, lui-même peintre et fin critique d'art, avait

lui aussi analysé et apprécié cet aspect de la peinture

de son confrère aux alentours de 1945: " Pauvreté extrême

des moyens, richesse excessive des sentiments, ingéniosité

stupéfiante des cuisines et des techniques, où il entre

du pastel, de l'aquarelle, de la gouache, du fusain, des craies de couleur,

voire du crayon bleu de menuisier, tout cela tripoté et malaxé

à même un papier bourru, imprégné, translucide

de vernis accumulés; il est un artiste qui a sinon choisi, du moins

héroïquement accepté de se présenter sous les

espèces les plus défavorables, les aspects les plus calamiteux,

de l'impécuniosité et des matériaux d'infortune;

l'esprit créant et vivifiant la matière. Ses sujets : bas-fonds

de la misère [...1 personnages hâves, attitudes déjetées,

résignées [...] profils étranges. La couleur s'avère

à la fois terne et pleine de lui- sauces rares. On songe à

Rouault et à ses recherches précieuses sur vulgaires papiers

de boucherie ou d'épicerie [...] " (MAINSSIEUX

(Lucien), Écrits, manuscrits conservés au musée Mainssieux,

Voiron, p. 92.)

Mais Galliéro savait aussi capter et transmettre des visions plus

riantes, notamment dans ses aquarelles beaucoup plus aériennes,

par exemple celles peintes à Oran à peu près à

la même époque de la guerre et que Mainssieux évoquait

encore: "Le frais bouquet des tendres paysages de Miliana, méritoirement

exécuté au cours de la vie militaire ".

Bien des aquarelles peintes à Alger, sur le port ou sur les hauteurs

de Notre-Dame d'Afrique, et sur les plages des alentours attestent également

son amour irrépressible de la vie et de la nature, et c'est Emmanuel

Roblès qu'il faut alors citer: " Tout au long de sa vie, Sauveur

Galliéro comme Albert Camus dans ses années de jeunesse,

a célébré ses noces avec Alger, le soleil et la mer.

Dans sa majeure partie, son oeuvre est un chant passionné, un hymne

à la joie, et même certaines petites toiles, pour étroites

que soient leurs limites, bouillonnent et débordent d'allégresse

". Les mots d'A. Gaubert-Savelli, pour finir, révèlent

l'intégrité de l'homme dans le contexte des années

sombres d'après 1954: " Quand j'ai fait la connaissance de

Galliéro l'insécurité régnait à Alger

comme dans toute l'Algérie mais Sauveur était Sauveur Galliéro,

le peintre qui, comme Albert Camus, transcendait cette tragédie,

la haine, les préjugés, les solutions toutes faites étant

absentes de son univers. Car Sauveur était un homme au grand coeur

qui comprenait tous ses compatriotes quels qu'ils fussent. Personne ne

l'incluait dans un quelconque camp et il n'appartenait à aucun.

Il aimait tout simplement cette Algérie qui le lui rendait

bien et tout le monde le respectait " (GAUBERT

SAVELLI (A.), Un grand peintre africain, Sauveur Galliéro, in C'est

nous les Africains, n° 45, novembre-décembre 1978.).

Les témoignages cités ici émanent de textes des

personnalités suivantes:

Professeur Jean Lusinchi, Louis Nallard, Maria Manton, Orlando Pelayo,

Louis Bénisti, Jean de Maisonseul, Lucien Mainssieux.

Nous renouvelons nos très vifs remerciements à MM. Christophe

Galliéro et Gérard Belais pour leur précieuse collaboration.

|