" Hauts d'Alger Sud, panorama de Saint-Raphaël (El Biar)

", 1941,

huile sur toile 46 x 55 cm, Paris, (coll. particulière). |

Francis Harburger et

l'Algérie

Caroline Larroche

Au cours de sa longue carrière d'artiste, le

peintre Harburger consacra trente-cinq années en allers et retours

entre son Algérie natale et la métropole. C'est ce riche

parcours algérois et oranais que nous retraçons dans les

lignes qui suivent.

C'est à la lumière de l'Algérie - il est né

à Oran le 17 février 1905 - que Francis Harburger s'est

d'abord trouvé confronté. De son père avocat, originaire

d'une famille juive d'Alsace émigrée en 1870, il hérite

le sens de la justice; de sa mère, née Célestine

Aboulker, artiste peintre, il reçoit d'évidentes dispositions

pour le dessin. Alors que son frère Adrien, son aîné

de six ans, se destine à la médecine, le jeune Francis

est poussé par sa mère - " non sans un peu de romantisme

provincial ! " dira-t-il plus tard - à embrasser une carrière

de peintre. Il entre ainsi, en 1919, à l'École des beaux-arts

d'Oran, que dirige le coloriste Augustin Ferrando (1880-1957). Avec

de jeunes camarades, entre autres Maurice Acrey et Alexandre Benoliel,

il s'enthousiasme pour l'œuvre de Paul Cézanne, ce dernier

grand maître du XIXe siècle, dont l'exemple enseigne de

transposer les données de la sensation en éléments

d'oeuvres d'art - un enseignement que Francis Harburger suivra à

sa façon, tout au long de sa carrière.

De l'École

des beaux-arts de Paris à la Casa Vélasquez de Madrid

En 1921, venu rejoindre à Paris son frère,

qui y poursuit ses études, il entre, âgé de seize

ans à peine, à l'École des Arts décoratifs.

Les vacances sont pour lui l'occasion de retrouver son Algérie

natale et la communauté des peintres d'Oran que fréquente

sa mère. En 1923, il est reçu à l'École

des beaux-arts de Paris, et s'inscrit dans l'atelier de Lucien Simon

(1861-1945). Abonné à la revue l'Esprit nouveau, le jeune

Harburger s'informe des idées d'avant-garde; et l'été,

il part avec sa mère pour Florence, à la découverte

des grandes œuvres de la Renaissance. En 1925, tout en continuant

à suivre les cours des Beaux-arts, il s'installe dans un petit

atelier à Boulogne-Billancourt; il fait la connaissance du peintre

André Favory (1888-1937). Il se lie avec Alfred Gaspart, un peintre

originaire d'Argentine. Leurs après-midi se passent à

discuter des grands mouvements picturaux qui viennent de marquer les

premières décennies du siècle - fauvisme et expressionnisme,

cubisme et futurisme, surréalisme naissant...

L'année 1926 voit sa première participation au Salon des

Indépendants, puis son départ pour le service militaire

qu'il accomplit à Alger. Là, le jeune appelé occupe

son temps libre à peindre de lumineux petits paysages depuis

la terrasse du fort anglais de Saint-Eugène, qui surplombe la

ville; il fréquente également les artistes locaux, parmi

lesquels Jean Launois, Louis Fernez, Émile Claro, Armand Assus

ou encore Jean Alazard, professeur d'histoire de l'art à la faculté

des Lettres d'Alger. Au terme de son service militaire, ses parents

lui offrent un voyage d'études dans le sud algérois, qu'il

effectue avec son ami Gaspart et dont il ramènera de nombreux

dessins. En 1928, Francis Harburger est nommé pensionnaire à

la Casa Vélasquez, sorte de Villa Médicis espagnole, qui

vient tout juste d'être fondée à Madrid.

De retour en France, Francis Harburger trouve un atelier au cœur

du quartier Montparnasse. Il y côtoie les peintres Michel Kikoïne,

Francis Gruber, André Hambourg, fréquente Le Dôme

et La Rotonde, sympathise avec le sculpteur Paul

Belmondo. Depuis le domicile de ses parents, il visite régulièrement

les galeries de la rue du Faubourg Saint-Honoré, de la rue de

La Boétie, du boulevard Haussmann. C'est ainsi qu'en 1930, il

trouve à faire sa première exposition personnelle à

la Galerie 23, rue de La Boétie, réunissant sous le titre

" Espagne " quinze peintures réalisées lors

de son séjour à la Casa Vélasquez et, sous le titre

" Sujets divers ", quinze autres tableaux et dessins. Cette

première présentation au public est saluée par

la venue du directeur de l'école des Beaux-Arts et un achat de

l'État (" Remparts d'Avallon "); mais aussi par la

visite de Picasso, qui habite au n° 44 de la rue. On imagine aisément

le jeune Harburger, ô combien intimidé par le maître

livrant ses impressions, lui assurant qu'il voit là... un peintre

plein d'avenir!

C'est aussi l'année où Harburger commence à exposer

au Salon des Surindépendants, que dirige René Mendès-France.

Il y présentera successivement " Embarquement pour Cythère

" (1930), " L'Apprenti sorcier " (1931) et " La

Sieste " (1932), " Juives d'Oran " (938), avant de devenir

secrétaire général du Salon en 1933 et d'y exposer

annuellement.

Vers un réalisme

" classique "

Passionné par les techniques anciennes, Harburger

s'inscrit aux cours de l'École du Louvre, apprend la technique

de la fresque. En 1933, il se marie et le couple s'installe dans le

XVIIIe arrondissement. Le peintre enseigne l'histoire de l'art et le

dessin, participe à plusieurs décorations murales - dont

une qu'il réalise pour le compte de l'architecte Rosazza, à

Alger. L'État lui achète en 1936 " Femme à

la mantille " et " Joueurs de cartes ". En 1937, dans

le cadre de l'Exposition internationale des arts et techniques qui se

tient à Paris,

Harburger collabore à la décoration des pavillons dont

est chargé l'architecte Robert Mallet-Stevens (1886-1945). Le

peintre réalise entre autres un panneau décoratif pour

le salon de l'Hygiène et une toile intitulée " Le

Bain maure ". Parallèlement Harburger poursuit ses recherches

techniques à travers des tableaux de nus - où il se plaît

à rendre les transparences bleutées de la carnation -,

des natures mortes, qu'il peint dans le silence de son atelier; mais

aussi à travers des vues de Montmartre, ou encore des paysages

de vacances.

Sur le motif, Harburger fait siens les mots de Corot: " Sur

la nature, cherchez d'abord la forme; après, les valeurs ou rapports

de tons, et l'exécution. Le tout soumis au sentiment que vous

avez éprouvé. Ce que nous éprouvons est bien réel.

Devant tel site, tel objet, nous sommes émus par une certaine

grâce élégante. N'abandonnons jamais cela et, cherchant

la vérité et l'exactitude, n'oublions jamais de lui donner

cette enveloppe qui nous a frappés. N'importe quel site, n'importe

quel objet: soumettons-nous à l'impression première. Si

nous avons été réellement touchés, la sincérité

de notre émotion passera aux autres ".

Sur les hauteurs d'Alger

Puis vient la guerre. Harburger est mobilisé,

passe onze mois en division d'infanterie sur la ligne Maginot; il est

décoré. Rendu à la vie civile en juin 1940 mais

menacé par les lois antisémites, qui le privent notamment

de son poste de professeur, Harburger quitte la métropole avec

sa femme, ses enfants et ses parents pour Alger, en octobre. En dépit

des lois d'exception que subit la communauté juive, une nouvelle

vie s'organise: " Il fallait vivre et je me débrouillais

pour trouver le nécessaire ". La famille s'installe

à El-Biar,

sur les hauteurs d'Alger la Blanche. " J'avais une vue panoramique

magnifique qui variait sans cesse avec les éclairages. J'ai mis

à profit ce privilège pour faire de nombreux paysages

de ce que j'avais sous les yeux ". Autant de vues peintes qui

ne Francis Harburger en tenue militaire, tardent pas à trouver

amateurs lorsque la galerie Salmson d'Alger en organise une présentation,

en 1941. " Voilà un peintre qui nous présente

une série de toiles homogènes où l'on sent un travail

patient et sûr, appuyé sur de longues recherches et de

fécondes méditations sur son art, constate le critique

Jacques Schapira. [...] Plusieurs paysages d'El-Biar plaisent par la

délicatesse d'une lumière très heureusement rendue

qui vient s'épanouir sur des toits de tuiles rouges, des murs

blancs ". À côté de ces paysages, figurent

des portraits et des scènes de genre, pour la plupart inspirés

par un vieil indigène, un pêcheur de Koukras : " Je

m'en étais fait un ami, racontera Harburger, il m'a donné

presque toutes les poses de mes sujets de genre ". Ses premières

observations naturalistes se précisent, la sûreté

de son métier s'affirme, notamment dans un " Portrait d'aveugle

" " où l'expression du visage, note encore Schapira,

est fort heureuse avec les yeux à moitié morts à

peine visibles sous les paupières lourdes et cette attitude presque

impérieuse du mendiant qui réclame son dû plus qu'il

ne quémande ". Viennent enfin des natures mortes de fleurs

et de fruits, " des fleurs blanches d'une belle matière,

des grenades à côté d'une serviette [...] où

les plis de l'étoffe [...] sont fort réussis; une nature

morte aux fruits où des pêches veloutées se détachent

sur le fond [...] avec un art savant des passages ". On le

voit, face à la lumière de l'Algérie, à

la nature qui, chaque matin, l'émeut davantage, face encore à

l'incroyable floraison qui, au mois d'avril, exige " exclusivement

de se consacrer aux fleurs ", Harburger ne cesse de produire

avec la probité qui lui est sienne, travaillant " des

blancs d'une matière très veloutée, transparente,

irisée, d'une pâte onctueuse " qui révèle

un peintre sûr de ses effets.

La guerre se poursuit, avec sa cohorte de sombres événements:

en 1942, les Harburger sont spoliés de leurs biens restés

en France - et pour le peintre, il s'agit de toute sa production antérieure.

La même année survient la mort de leur jeune fils. Seul

le débarquement des Alliés à Alger, le 8 novembre

1942, longuement préparé par la résistance algéroise

et dans lequel la famille maternelle d'Harburger devait jouer un rôle

de premier plan, mettra un peu de baume au cœur du peintre et de

sa femme.

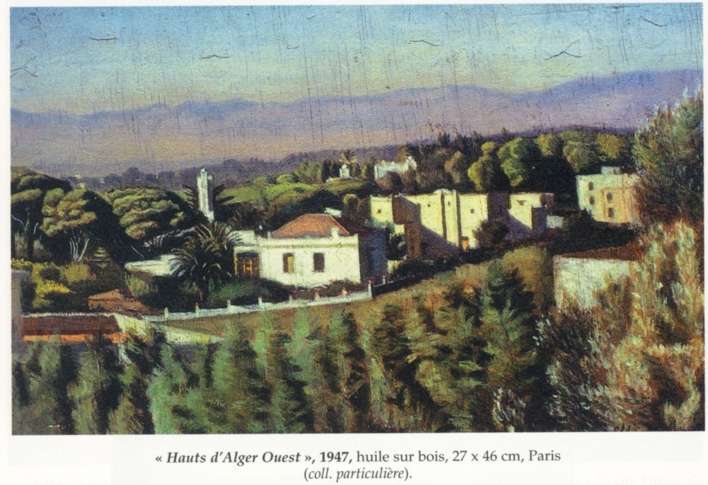

" Hauts d'Alger ouest", 1947,

huile sur bois, 27 x 46 cm, Paris, (coll. particulière). |

Il reste à l'artiste à " converser

avec la nature, approcher sa vérité tous les jours, enregistrer

les murmures qu'elle vous consent, être son complice, se donner

l'illusion qu'on est son élu, se lever le matin impatient d'une

nouvelle expérience, de la perfectionner chaque fois ".

De 1942 à 1945, les œuvres s'enchaînent, au terme

d'une intime méditation du sujet: aux paysages d'El-Biar ("

Panorama sur Saint-Raphaël ", " Paysage de la Bouzaréa

", " Villa Lisito ", " Toits rouges ", "

Lever de soleil ", " La Mosquée et les palmiers ",

etc.) s'ajoutent ceux d'Alger (" Pointe

Pescade ", " Les Horizons bleus ", "

Mer et rochers ", " Le Port ", etc.), d'Oran ("

Les Falaises ", " Saint-Louis ", " Saint-Eugène

Marine ") et de Ténès (" Coin du port ",

" Les Arbres ", " La Barque "); aux bouquets de

roses thé ou d'Ispahan succèdent les arrangements de cyclamens

et d'anémones, de grenades et de carafe bleue, de harengs et

de pêches, de citrons; aux quelques portraits de commandes s'ajoutent

encore des Arabes en burnous, des pêcheurs au salabre, des joueurs

de cartes et autres fillettes de la rue proposant des brins de jasmin...

Autant de petits paysages " fins et précis, beaux de

lumière et de couleur, largement peints, où l'air et l'esprit

circulent, peut-on lire en 1943 dans la presse algéroise.

Ils nous rappellent la leçon des beaux Corot d'Italie ".

Autant de natures mortes où " certaines matières

d'étoffes ou de tendres fruits en deviennent hallucinantes à

force de conscience dans l'observation du ton local ", écrit

à son tour le peintre et critique Lucien Mainssieux dans La Dépêche

oranaise, à l'occasion de l'exposition "Harburger "

que présente la galerie Charlet à Alger en 1944. "

Il semble qu'on se trouve en face d'un janséniste de l'art

de peindre et d'un descendant contemporain des Philippe de Champaigne

et des frères Le Nain ". Autant de portraits, enfin,

qui témoignent d'un réel intérêt pour la

psychologie du modèle : " Tel vieil indigène discute,

et ses paumes disertes attestent la véracité de son récit

ou la pureté de ses intentions, commente le philosophe Raymond

Bénichou. Le contraste est plein d'humour entre ces mains

adjuratrices qui soutiennent un regard plutôt évasif et

l'impassibilité céramique du front brillant, patiné,

cloisonné comme un vieux " Canton "; un relief saisissant,

un souci de bienséance dans les rapports des couleurs, une clarté

débonnaire, apparentent ces toiles à telles pièces

intimes des salles flamandes ".

La fin de la guerre marque pour le peintre et sa famille le retour en

métropole. À Paris, ils ne retrouvent absolument rien

de leur passé d'avant-guerre. Il ne leur reste plus qu'à

vivre un temps à l'hôtel, avant que Francis Harburger ne

trouve à louer, à Enghien-les-Bains, un minuscule logement

au dernier étage d'un pavillon. Il lui faut de nouveau trouver

de quoi vivre - il accepte de donner des cours à mi-temps dans

l'enseignement technique; il lui faut encore se mêler à

la vie artistique locale, chercher à placer quelques toiles chez

tel marchand de couleurs ou de papier... Et peindre enfin, dans le peu

de place de ce qu'il nomme " son grenier ". Car pour lui,

" la peinture a toujours été une chose sérieuse

": il ne peut interrompre cette enquête de chaque jour

qu'il mène sur la nature - et sur la toile.

Il continuera à exposer à Alger et à Oran jusqu'en

1954. Au total ce sont 17 expositions particulières que le peintre

réalisa en Algérie entre 1936 et 1954. Il y peindra 150

paysages, une centaine de portraits et environ 130 natures mortes.

Bibliographie:

- Harburger, par Caroline Larroche, historienne de l'art, préfacé

par Didier Schulmann, conservateur du patrimoine Centre Georges-Pompidou.

Éditions Altamira, collection " Artistes d'aujourd'hui ",

août 2002. Ouvrage broché, 128 pages, 135 illustrations

en couleurs et 30 en noir et blanc. Prix: 20 €. (Peut être

commandé en ligne sur le site amazon. fr).

- Harburger, Chronique des Arts, Éditions de l'Archipel, préface

d'André Flament, 1974.

Expositions particulières en Algérie:

Alger, 1936, Galerie du Minaret; Oran, 1938, Galerie Colline; Alger,

1941, Galerie Salmson (avril); Oran, 1941, Hôtel Continental (décembre);

Alger, 1943, Galerie Salles Girons (février); Oran, 1943, Galerie

Colline (R. Martin); Alger, 1943, Galerie Charlet (décembre);

Oran, 1944, Galerie Colline (mai); Alger, 1944, Galerie Charlet (décembre);

Oran, 1945, Galerie Colline (mars); Oran, 1946, Galerie Colline (mai);

Oran, 1947, Galerie Colline (décembre); Alger, 1948, Le nombre

d'or (Stiebel) (février); Oran, 1953, Galerie Colline (décembre

1953 - janvier 1954); Oran, 1954, Hôtel Continental.