Léon Carré

(1878-1942)

peintre de l'Algérie et des Mille et Une Nuits

par Marion Vidal-Bué

Léon-Georges Carré

naquit à Granville, le 23 juin 1878, dans une famille de petits

commerçants. Grâce à un long article dans la revue

L'art et les Artistes publié en mars 1914 par son neveu, Jean-Marie

Carré, nous apprenons qu'il adorait dès l'enfance la nature

et les longues courses dans les dunes normandes, où il prit sans

doute le goût des " grands sables " qu'il rechercha

plus tard en Algérie.

Son premier apprentissage du métier de peintre se fit aux Beaux-Arts

de Rennes, auprès du maître qui fut aussi celui de Mathurin

Méheut, artiste aujourd'hui très prisé pour ses

scènes de la vie bretonne. Paris suivit très logiquement,

il fut admis en 1897 aux Beaux-Arts dans l'atelier de Léon Bonnat

et fréquenta également celui du peintre d'histoire Luc-Olivier

Merson. Quoiqu'il se fût révélé d'emblée

peu attiré par les sujets acadé-miques et qu'il délaissât

quelque peu l'enseignement classique au profit de l'expérience

sur le vif, le jeune homme reçut par deux fois le prix Paul Chenavard,

attribué par l'Ecole nationale des Beaux-Arts.

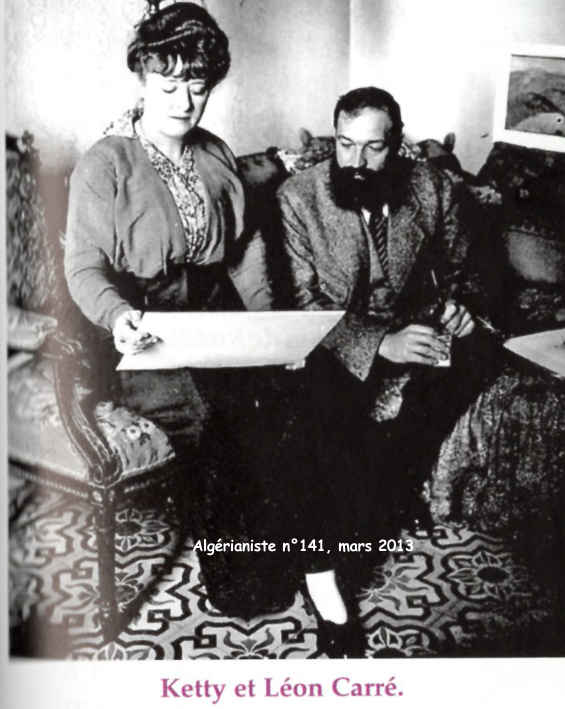

Ketty et Léon Carré

Ketty et Léon Carré |

Comme tout provincial curieux découvrant la capitale, Léon

Carré préféra se mêler à la vie parisienne,

côtoyer la foule des boulevards, musarder aux terrasses de cafés,

pénétrer dans les restaurants et les cabarets, attendre

la sortie des théâtres, tous lieux où quantité

de personnages s'offraient à son crayon, ou bien encore passer

des après-midi au champ de courses, au Bois de Boulogne ou au

Parc Monceau, bref, observer ses contemporains. De cette époque

datent des séries de croquis ou de peintures à l'huile

représentant aussi bien des cochers de fiacres et des gens du

peuple que des élégantes

et des mondains, tous caractérisés avec beaucoup de perspicacité.

Par ailleurs, l'étude des animaux le passionnait, et comme pas

mal d'autres artistes de l'époque, il passait des heures à

les dessiner dans le zoo du Jardin des Plantes. Durant ses vacances

en Ardennes, les lourds chevaux du pays lui fournissaient des modèles,

tout autant que les paysans. A l'issue du concours international de

1904, ce fut son projet que la Société protectrice des

animaux choisit pour éditer une affiche. Tout au long de sa vie,

il pratiqua son art très sûr de peintre ani-malier, considérablement

enrichi en Algérie.

A Paris, il s'est exercé en outre à la technique méticuleuse

de l'eau-forte, qui lui permit de donner un rendu des plus vigoureux

à ses sujets réalistes, et de participer à une

importante exposition à la galerie Georges Petit avec plusieurs

de ses planches.

Carré s'est montré sensible au japonisme, on en trouve

bien des exemples dans son oeuvre, mais alors qu'en 1905 explosait le

fauvisme et que bientôt se profilait le cubisme, il resta en dehors

de ces mouvements car sa per-sonnalité discrète et mesurée

refusait tout excès. Ceci ne l'empêcha pas de nouer une

amitié avec son aîné Albert Besnard, personnalité

très en vue de la scène parisienne et artiste amoureux

de l'Orient, qui lui-même était parti visiter l'Algérie

en 1892, et qui a peut-être influé sur les choix du jeune

Normand.

Vers la fin de 1905, en effet, Léon Carré décide

de se rendre en Algérie, afin d'explorer d'autres directions

pour sa peinture. Il séjourne à Alger, naturellement et,

depuis sa chambre de l'hôtel de l'Oasis ou depuis les hauteurs

d'El-Biar, il peint à plusieurs reprises le port, nous laissant

un témoignage des plus précieux sur l'ancien tracé

et sur les abords de la ville alors très peu construits. Et déjà,

il s'éprend de la douceur des collines du Sahel, dont la riche

nature répond on ne peut mieux à son vécu personnel.

Cependant, il entend découvrir le Sud, et aller pour cela le

plus loin possible, c'est-à-dire à l'époque, jusque

dans le M'Zab. Il arrive à Ghardaïa encore peu fréquentée,

visite les autres villes de la pentapole, dont Berriane, se rend également

à Touggourt au printemps 1906, et par la même occasion

à Ouargla. Partout, il dessine à tour de bras, mais davantage

les scènes humaines que les paysages pittoresques. Les marchés,

avec leurs foules de personnages tellement nouveaux pour lui, les étalages

de denrées exotiques et surtout les animaux qu'il n'a pas encore

étudiés, tels les dromadaires et les gazelles, le ravissent

particulièrement. Dans le quartier réservé ou dans

les cafés maures, il a l'occasion de relever quelques portraits

de femmes, telle cette " Meryem à Ouargla ", assise

sur un seuil de porte.

On peut parler de reportage graphique pour l'ensemble de dessins et

de croquis qu'il accumule sur des carnets ou sur de grandes feuilles

enjolivées à l'aquarelle, lors de ces voyages. Ils sont

tous réalistes et sincères, autant que techniquement très

aboutis. Avec leur cadrage serré, ils visent avant tout à

refléter l'âme des gens et leurs comportements, à

restituer l'entasse-ment des bestiaux et leurs attitudes apeurées

ou résignées, bref, à traduire la vie.

Ces dessins suscitent l'intérêt de Léonce Bénédite,

responsable du musée du Luxembourg (musée des artistes

vivants, à l'époque), qui en fait acquérir une

quinzaine par l'Etat. De retour à Paris, Léon Carré

utilise ses notes pour réaliser plusieurs toiles, notamment un

très beau " Marché à Ouargla " qu'il

expose au Salon de 1907.

Sa rencontre avec Anne-Marie Lederer, elle-même peintre dans un

style volontairement naïf et coloré, admise comme lui à

la Société nationale des beaux-arts, aboutira à

une union solide et heureuse, fertile pour leurs talents respectifs.

Ils se marient en 1908, elle prend le nom de Ketty Carré et produit

à ses côtés de ravissants tableaux et miniatures

qu'elle exposera désormais en même temps que ceux de son

époux. Jean-Marie Carré devait reconnaître qu'elle

avait exercé sur lui " une influence discrète autant

que sûre ". " Grâce à elle, il a trouvé

plus de joie aux valeurs neuves, aux chocs de clarté, aux tons

francs et bien plaqués, durs comme des émaux, glacés

comme des faïences " (1-

J.-M. Carré, L'Art et les Artistes, mars 1914, p. 266,).

L'ouverture en 1907 de la villa Abd-el-Tif en tant que résidence

pour artistes métropolitains donne à Carré l'opportunité

de revenir vivre dans cette Algérie qu'il a tant appréciée.

Il se présente au concours et obtient la bourse de séjour

en même temps que son ami l'excellent portraitiste Jules Migonney.

Arrivés à Alger en 1909, ils suivent donc de près

les tout premiers pensionnaires, Léon Cauvy et Paul Jouve.

Au bout d'un an, en 1910, Carré expose conjointement avec Migonney

dans le cadre de la Villa: en majorité des scènes de vie,

parfois intimes comme les charmantes représentations de sa femme

Ketty ramassant des fleurs dans le jardin, attablée devant une

coupe de fruits ou caressant son fox-terrier (2

Le pastel " Femme et fox-terrier " fut acquis par l'Etat et

déposé à la présidence du Sénat.),

mais surtout, des scènes du quotidien algérois, et des

" types humains " représentatifs du pays. Se remarquent

notamment des " Chargeurs de sable " sur la plage du Hamma,

des " Muletiers " espagnols au feutre cabossé, entourés

de mules harnachées de clochettes, des " Goumiers ",

des " Méharistes ", un " Homme au sloughi ",

un " Marché dans la rue ". Dès ces débuts,

les grands collectionneurs algérois, en particulier Louis Meley

et Frédéric Lung qui suivront de près le parcours

des artistes de la villa Abd-el-Tif, apprécient son talent dédié

à l'Algérie, et lui achètent des oeuvres. Frédéric

Lung avait acquis une quarantaine de dessins exécutés

dans le Sud, dont sa famille a fait donation à l'Etat. Ils font

actuellement partie des collections du Musée national d'Art moderne

de Paris. Venus pour deux ans, Léon et Ketty Carré resteront

ancrés à Alger. Certes, ils conservent leur atelier à

Montmartre, ils passent autant que pos-sible des vacances en Alsace

dont les villages et la campagne bien ordonnés leur offre un

délicieux dépaysement, ils entreprennent des voyages à

l'étranger et partent régulièrement à la

découverte du vaste territoire algérien, mais toujours,

ils reviennent dans la ville blanche. Ils vont désormais participer

activement à la vie artistique algéroise, et exposer régulièrement

dans les Salons de la Société des Artistes algériens

et orientalistes, souvent côte à côte. Comme ils

aiment à se faire photographier ensemble, leurs por-traits très

sympathiques sont nombreux, dans la rue, dans leur appartement ou sur

les collines au-dessus d'Alger.

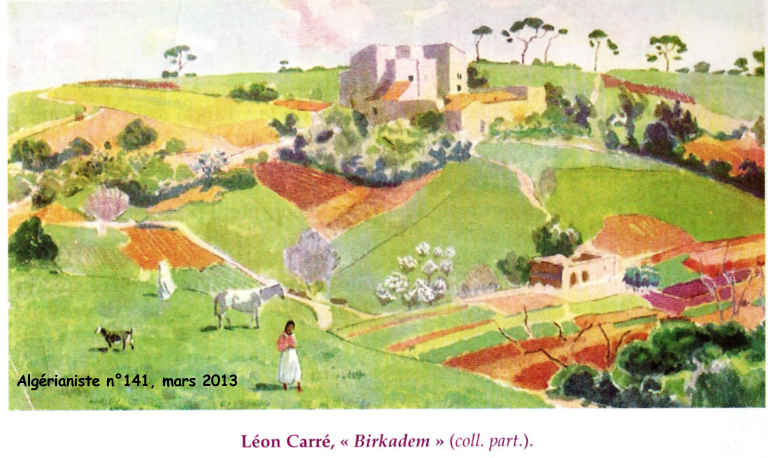

Léon

Carré, " Birkadem " (coll. part.).

Léon

Carré, " Birkadem " (coll. part.). |

En 1911, Léon Carré

séjourne longuement en Andalousie, à Grenade notamment,

où il exécute quantité de portraits de gitanes

et autres person-nages folkloriques, dessine les villages blancs de

la sierra, Ronda en parti-culier, et se révèle un véritable

aficionado des courses de taureaux. Celles-ci lui suggèrent une

toile très réussie, " La Corrida de toros ",

qu'il expose à la Nationale des Beaux-Arts. Ce tableau solidement

charpenté, synthétique et savamment coloré, retient

l'attention du grand peintre espagnol Zuloaga, et rencontre un certain

succès au Salon de Paris de 1911. Grâce à lui et

à une huile intimiste peinte à la villa Abd-el-Tif, "

Le Thé dans le jardin " (3), il reçoit le titre de

Sociétaire à " la Nationale ".

A la suite de l'Espagne, Carré visite le nord du Maroc, où

son penchant pour l'humain le pousse à s'intéresser aux

communautés juives. Il couche sur le papier d'innombrables études,

telle celle qu'il intitule sobrement " Les Juifs du Maroc ".

Autre expérience productive pour lui, celle de la Grande Kabylie,

dont il explore les hauts sommets en 1913. Il en retient surtout la

vie pastorale, et la vision des troupeaux et de leurs bergers dans une

nature inviolée restera gravée dans sa mémoire

pour inspirer toute son oeuvre à venir. " Le muletier kabyle

", " La halte au Djurdjura ", comptent parmi les meilleurs

tableaux qu'il réalise alors.

Entre temps, Léon Carré a commencé une carrière

que l'on peut considérer comme parallèle à celle

de peintre, celle d'illustrateur, on pourrait presque dire de poète,

tant ses créations vont de pair avec les textes qu'elles accom-pagnent.

Un bibliophile parisien lui commande des gravures en couleurs pour une

édition des Poèmes barbares de Leconte de Lisle publiée

en 1909; ses images saisissantes, notamment " Le Jaguar ",

" Les Eléphants ", " Le Condor ", sont remarquées

par l'éditeur d'art Henri Piazza, et ce sera le départ

d'une fertile collaboration.

La première publication avec Piazza est Le Jardin des caresses

de Franz Toussaint, paru en 1914, un ensemble de textes poétiques

sur le sentiment amoureux inspirés par la tradition orientale.

Carré présente les dix planches originales qu'il a composées

dans le style de la miniature au Salon de la Société des

peintres orientalistes français en mars 1913 (4

Illustrations hors texte du Jardin des Caresses: L'Heure tranquille

- La Danseuse nue - Le Souvenir - L'Adieu - Le Bain - Le Voyage nocturne

- Le Jaloux - La Voluptueuse - La Fontaine des Gazelles - Le Bonheur.).

" Elles ont retenu plus d'un visiteur par leur étrange charme

et leur précise poésie ", notait Jean-Marie Carré

(5 J.-M. Carré, L'Art et les

Artistes, mars 1914, pp. 261, 266 et 267.), en commentant

ce coup de maître.

" Synthèses scrupuleuses et visions éblouies, elles

marquent à la fois la fin de recherches passionnées et

la découverte d'un nouveau pays. Un style original s'y élabore,

mais toute la réalité l'étoffe et le soutient.

Nous sommes en plein rêve, et pourtant la nature nous conduit

par la main. C'est une vision de fantaisie et de liberté, un

royaume subtil, aérien, et jamais décor merveilleux ne

fut tendu sur de plus solides charpentes. Les jeux de la pure couleur,

inattendus, francs et légers, s'enroulent autour d'un incisif

dessin; la vérité nourrit et fortifie le songe ".

" Il avait à éviter un double écueil: imiter

les Persans, démarquer sans le vouloir leurs miniatures, et d'autre

part, apporter dans l'illustration de ces fragiles histoires, délicates

ainsi qu'un mirage, un métier nerveux, âpre, formé

à l'école réaliste. Entre la douceur des vieux

orientaux et la manière acérée de ses eaux-fortes,

Léon Carré sut trouver un style pur et solide. Il y a

[...] une atmosphère de subtilité, une limpidité

qui révèle le poète ".

Ce qui nous touche le plus aujourd'hui, c'est que l'artiste puisait

dans sa connaissance intime des paysages et des moeurs de l'Algérie

pour créer ces illustrations : " Le peintre de la vie algérienne

n'abandonne jamais le poète du rêve islamique ", écrivait

encore J.-M. Carré, tandis que Charles Hagel s'enthou-siasmait

dans un long article consacré au peintre en 1925: " Tout

le paysage, tout le fond sur lequel se meuvent les héros et se

dessinent leurs gestes, s'inspirent de l'Algérie, fleurs, arbres,

le ciel et la mer, les architectures et leurs détails ornementaux,

le costume et le plan des terres ". Tout ceci " magnifié,

conduit jusqu'à l'expression de splendeur inouïe qu'exige

la légende " (6 Léon

Carré, Un peintre, par Ch. Hagel, L'Afrique du Nord illustrée,

Pâques 1925, p. 1-19.).

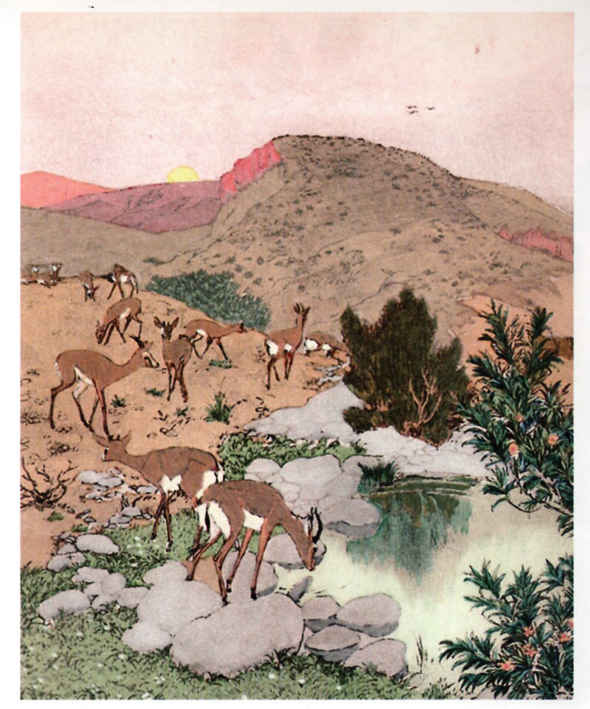

(coll.

part.).

(coll.

part.).

La fontaine aux gazelles |

Cette création et celles qu'il entreprend à la suite requièrent

un travail intense, que Léon Carré évoque dans

une lettre à son mécène et ami Louis Meley (7Lettre

à Louis Meley datée janvier 1916, illustrée de

dessins, aimablement communiquée par la famille de ce grand collectionneur

des artistes de l'Algérie.) : " L'illustration,

travail minutieux de bureau, m'avait amené à un état

de santé précaire. rai repris avec joie mes études

de paysages L..1 ". Nous sommes en janvier 1916, le couple Carré

a été invité à résider à Gouraya,

sur la côte algéroise non loin de Cherchel, dans la villa

du gouverneur général. En plein temps de guerre, ils mènent

dans ce " château aux pièces somptueuses, aux tapis

rares ", " la vie des pauvres ". " Nous avons les

joies de l'esprit pour parer aux faiblesses de la table ", écrit

encore Léon, qui connaît là des " heures de

vrai repos et d'émotions pures. Quelques chants de bergers, quelques

cris de femmes, la grande voix des houles et c'est tout ".

Le gouverneur général Charles Jonnart manifesta l'estime

en laquelle il tenait l'artiste en lui confiant en 1921 l'un des plus

importants décors du Palais d'été à Alger,

celui des panneaux du salon d'attente présidentiel. Il avait

fait également appel à Louis Ferdinand Antoni, chef de

file des peintres d'Alger, mais aussi à Marius de Buzon et à

Paul Jouve, anciens pensionnaires de la Villa Abd-el-Tif dont il avait

porté l'institution. Carré conçoit cinq grandes

fresques, " Les corsaires ", " Les cavaliers ",

" Les gazelles ", " Pastorale ", et surtout, "

La vie musulmane " qui occupe le grand panneau de droite du salon.

Résumant les caractères essentiels de la nature et de

la vie algéroises, cette scène patriarcale représente

une famille arabe entourée d'animaux, d'arbres et de fleurs devant

une grande villa blanche du Sahel (8-

Voir au sujet de ce décor Art & Décoration, tome XLIV,

juil.-déc 1923.).

Après avoir fait ses choix parmi les différents thèmes

qu'il avait explorés en Algérie, Carré, qui aimait

à la fois l'humain et la nature, s'était en effet affirmé

comme le peintre de la pastorale algérienne. Celle du Sahel d'Alger,

tout d'abord, avec le charme souriant de ses villas blanches perdues

dans un fouillis de verdure, au creux des vallons ou sur la crête

des collines, mais aussi celle de la campagne kabyle, qui lui a inspiré

des scènes bucoliques, hommes et bêtes en harmonie avec

les arbres, les fleurs et les sources jaillissantes.

Victor Barrucand l'a souligné en 1930 dans son livre de référence

: " Certains matins d'El-Biar dans le bonheur de la lumière,

la vibration des montagnes kabyles, tentèrent le pinceau de Léon

Carré qui découvrit l'élégance et la finesse

du paysage algérien. Ses études précieuses resteront

comme des merveilles d'observation et d'harmonie. C'est sans doute à

l'Algérie qu'il doit la flore de sa fantaisie d'imagier, poussée

jusqu'à la luxuriance indienne et à la minutie persane

dans notre " Chariot de terre cuite " et dans les " Mille

Nuits et Une Nuit " du docteur J.-C. Mardrus " (9-

V. Barrucand, L'Algérie et les peintres orientalistes, B. Arthaud,

Grenoble, 1930. Voir p. 13 de la réédition en fac-similé

par les éditions du Tell, Blida, 2003.).

Léon Carré illustra en effet de vingt merveilleuses planches

hors textes la pièce de théâtre indien attribuée

au roi Soudraka et adaptée en cinq actes par Barrucand, publiée

en 1921 paf. Henri Piazza (10 V. Barrucand,

Le Chariot de terre cuite, première édition en 1895, et

éditions d'Art H. Piazza, 1921, pour la version illustrée

par Carré.). Suivit un autre livre de bibliophilie

édité par Piazza en 1924, Au Jardin des Gemmes de Léonard

Rosenthal, une célébration des pierres précieuses

mettant en scène princes et princesses, animaux légendaires

et génies fabuleux, rehaussée de douze illustrations tout

aussi fantastiques de Carré. Ce n'étaient que l'avant-goût

de son grand oeuvre, l'illustration des douze volumes qui allaient être

publiés par Piazza entre 1926 et 1932, pour Le Livre des Mille

et une Nuit dans la libre traduction du Dr J.-C. Mardrus. Pour ce chef-d'oeuvre

de la littérature orientale, Léon Carré exécuta

144 miniatures en couleurs, tandis que Mohammed Racim, réinventant

l'art traditionnel musulman de l'enluminure, en assurait l'ornementation

avec 85 compositions et éléments décoratifs. Ces

illustrations sont tellement prisées des amateurs qu'il n'est

pas rare de les trouver découpées et encadrées

pièce par pièce.

Entre temps, l'artiste avait créé, toujours pour l'éditeur

Piazza, douze com-positions d'une finesse absolue pour illustrer Aucassin

et Nicolette, une " chante-fable du xne siècle " publié

en 1929.

Collaborateur de la revue L'Illustration dans plusieurs numéros

spéciaux (" Dont le numéro

spécial sur L'Alsace, dont il composa la couverture, et celui

de Noël 1935.), Carré fut également appelé

en 1927 par la Compagnie générale transat-lantique pour

contribuer à la décoration du luxueux paquebot "

Ile-de France ".

Motivée par ces réussites, la compagnie du P.L.M. lui

confia la conception de plusieurs affiches touristiques, dont l'imprimerie

algéroise Baconnier (12 - Voir

L'Algérie en affiches, 1900-1960, par Béatrix Baconnier,

Editions Baconnier-Copagic, 2004.) assura l'édition:

Hivernage en Algérie, Kabylie, Tlemcen (deux versions), Hamman-Righa

et Boufarik. L'administration des P.T.T. lui commanda les maquettes

de plusieurs timbres poste, et la Banque de l'Algérie, celles

des billets de 50 et 1000 F. Pour le monumental Foyer Civique d'Alger,

qui devait être inauguré en 1933, le maire M. Brunel lui

demanda, comme à d'autres artistes de l'Ecole d'Alger, quatre

panneaux décoratifs, qui ne purent toutefois être mis en

place. Les thèmes de Carré, pleins de fraîcheur,

traitaient L'Initiation à la parole, à la musique, au

chant et à la danse.

Léon Carré a mené de front cette brillante carrière

d'illustrateur, et celle de peintre de l'Algérie. Il a exposé

régulièrement dans les Salons de la Société

des Artistes algériens et orientalistes, il a participé

à plusieurs expositions de l'Afrique française organisées

par le gouvernement, et il a constitué en 1935 avec un groupe

d'amis, le Syndicat professionnel des artistes peintres et sculpteurs

d'Algérie, dont il fut le premier président (13Le

premier bureau se composait ainsi : vice-présidents Jean-Désiré

Bascoulès et Marius de Buzon - secrétaire général

M. Second-Weber - trésorier M. Casabone - secrétaire adjoint

M. Nicolaï - trésorier adjoint M. Halbout - Assesseurs MM.

Bouviolle, Brouty et Mohammed Racim.

). Cependant, il n'a

fait que peu d'expositions personnelles, trop modeste pour se mettre

en avant. " Il se plaisait, expliquait Louis-Eugène Angéli,

à ne montrer que quelques toiles et dessins dont il était

pleinement satisfait et partageait souvent les cimaises avec Mme Ketty

Carré, autre peintre de talent " Les

maîtres de la peinture algérienne, Léon-Georges

Carré, par L.-E. Angéli, Algéria, Noël 1955,

p. 31-36. La couverture du numéro reproduit une illustration

de Carré.)

Léon Carré s'est éteint dans l'appartement-atelier

de la rue Dumont-d'Urville (15 Selon David

Damon Olivencia, cf l'algérianiste n° ? , de ? )

où il vivait depuis le début de la guerre, au matin du

2 décembre 1942, peu de temps après le débarquement

des Alliés. Quelques amis seulement, dont Albert Marquet, purent

suivre ses funérailles. Sa veuve, Ketty Carré, demeura

à Alger jusqu'à sa propre mort en 1964.

o

Œuvres de Léon

Carré dans les musées :

MNAM, Centre Georges Pompidou, Donation Lung : une quarantaine de dessins

à la mine de plomb exécutés dans le Sud.

Musée d'Orsay: " Le thé dans le jardin ", huile-

Musée du Luxembourg: cadre de 28 dessins.

Musée de l'Histoire de l'Algérie, Montpellier: "

Ketty Carré dans le jardin de la Villa Abd-el-Tif - Villas mauresques

dans le Sahel ".

MNBA Alger: " Sahel, Nature morte ". Un " Paysage du

Sahel ", et une " Halte de muletiers " anciennemént

acquis ont disparu des collections.