Arris, la ville des Roses

A soixante kilomètres

de Batna et à cent de Biskra, à 1.200 piètres d'altitude

- celle en somme de Djanet et de Tamanrasset - Arris, chef-lieu administratif

de la commune mixte de l'Aurès, création " ex nihilo

" de nos administrateurs, occupe une langue de terre surélevée

et déclive : une sorte de promontoire, taillé entre deux

oueds affluents de l'Oued El-Abiod, lequel serpente en contre-bas, au

pied du djebel Zaouaille et du djebel Zellatou.

Ce petit bourg de 73 Européens, ce hameau, je l'avais connu il

y a douze ans. M'y revoici, et je n'y reconnais rien. Je le jure : venu

en avion, et de nuit, au lieu d'être arrivé par Batna en

auto, je me croirais l'objet d'une méprise du pilote, tellement

l'Arris de 1934 est différent de l'Arris de 1922.

Dès l'entrée du bourg, une " gendarmerie nationale

", toute neuve et polychrome, des écoles à foison,

une recette postale, un hôpital, des villas à pergolas

édifiées de deux côtés d'une large voie centrale,

des arbres vigoureux, des courants d'eau limpides, des fontaines, et

le soir l'électricité, voilà qui dépayse

le revenant ébloui, dont l'œil n'avait souvenance que de

revêches bâtisses disposées de guingois ou long d'une

rue étroite, tortueuse et raboteuse, et la nuit éclairées

de quinquets à pétrole.

Enfin, il y a un hôtel, un hôtel digne de ce nom, d'un style

et d'un agencement adéquats au milieu, tel enfin qu'on en voudrait

un à chaque commune algérienne, car cet hôtel est

"communal". Nous voilà loin du fondouk de 1922, dont

je n'ai gardé qu'un souvenir : celui d'un troupeau de canards

déambulant et caquetant deux heures après minuit !

Que l'hôtel municipal - qui est pour moi un paradis après

l'enfer du vieux fondouk - soit aussi bien tenu qu'il a été

bien conçu ; qu'on y soit accueillant ; qu'on s'y amabilise et

apprenne à sourire ; que le silence y règne et une propreté

stricte ; qu'il soit la bonne auberge tenue par une bonne hôtesse,

et il aura rempli sa mission - qui est double : attirer le voyageur

; et surtout le retenir.

Car le paysage d'Arris vaut qu'on l'admire longuement. Sans parler davantage

du village européen - lequel est le cœur palpitant et rayonnant

du pays, - il y a les décheras berbères, étagées

en contre-haut de la route et de l'oued, lesquelles, avec la guelaa

aérienne d'In-Erkeb, peuvent donner une impression suffisante

de l'Aurès, au voyageur pressé. Même les Azriettes,

les courtisanes du pays, sont représentées là,

et il n'est que d'errer par les ruelles des villages pour en rencontrer

filant et causant, à leur seuil, comme de sages Pénélopes.

Descendons la falaise. A proximité du pont qui chevauche l'Oued

Arris - un beau pont en belles pierres - la substruction d'une huilerie

et d'un bassin - réservoir évoquent la fertilité

qui régnait là au temps de la " Pax romana ".

Dévalons la ravine, et voici, creusés dans le roc calcaire

en dallage de la rive droite, deux sépultures, jumeaux que l'on

prétend lybiques. Ce qui confond et émerveille, c'est

l'apparence de fraîcheur de ces anges funéraires, où

les coups de pics ou de ciseaux qui évidèrent le rocher

semblent donnés d'hier. Et ces tombes ont deux mille ans !

Maintenant, traversons l'oued et escaladons la rive gauche vers l'aval.

Là, sur une boursouflure du sol, des pierres de gros appareil,

dont une creusée d'une rigole circulaire, révèlent

une autre oliverie, mieux conservée que la première, où

les encoches d'évidement, comme dans les sépultures lybiques,

gardent une déconcertant apparence de jeunesse.

Lorsqu'on a lu Théophraste et que l'on s'en souvient, la présence

de ces moulins - on n'en voit plus que deux, mais il y en eut d'autres

- nous incite à sourire, car le " divin parleur " prétend

que l'olivier ne croît plus au-delà de 350 stades, soit

35 kilomètres de la côte maritime !

De l'antique oliverie, le belvédère est idéal pour

prendre une vue perspective: A l'Ouest, les décheras berbères

dont nous avons parlé, puis un chaos de monts, où la passe

de Bali ouvre une voie vers l'Oued Abdi ; au Nord, la croupe puissante

du Chélia; père du tonnerre et des eaux, simule un casque

à pointe. A côté, le djebel Ichmoul : un dôme

parfait,. presque un " ballon", le dispute en prestige à

son glorieux voisin. A nos pieds, grossi par un orage, de torrent devenu

fleuve, ivre de force et de joie, l'oued El-Aibod écume, zigzague

et tonitrue. Au-dessus, l'escarpe du djebel Zaouaille, boisée

de pins Alep et de genévriers, que domine le Zellatou, longue

arête rectiligne en dos de caméléon, et dont la

pente en glacis s'orne de mitres d'évêques sculptées

par l'érosion.

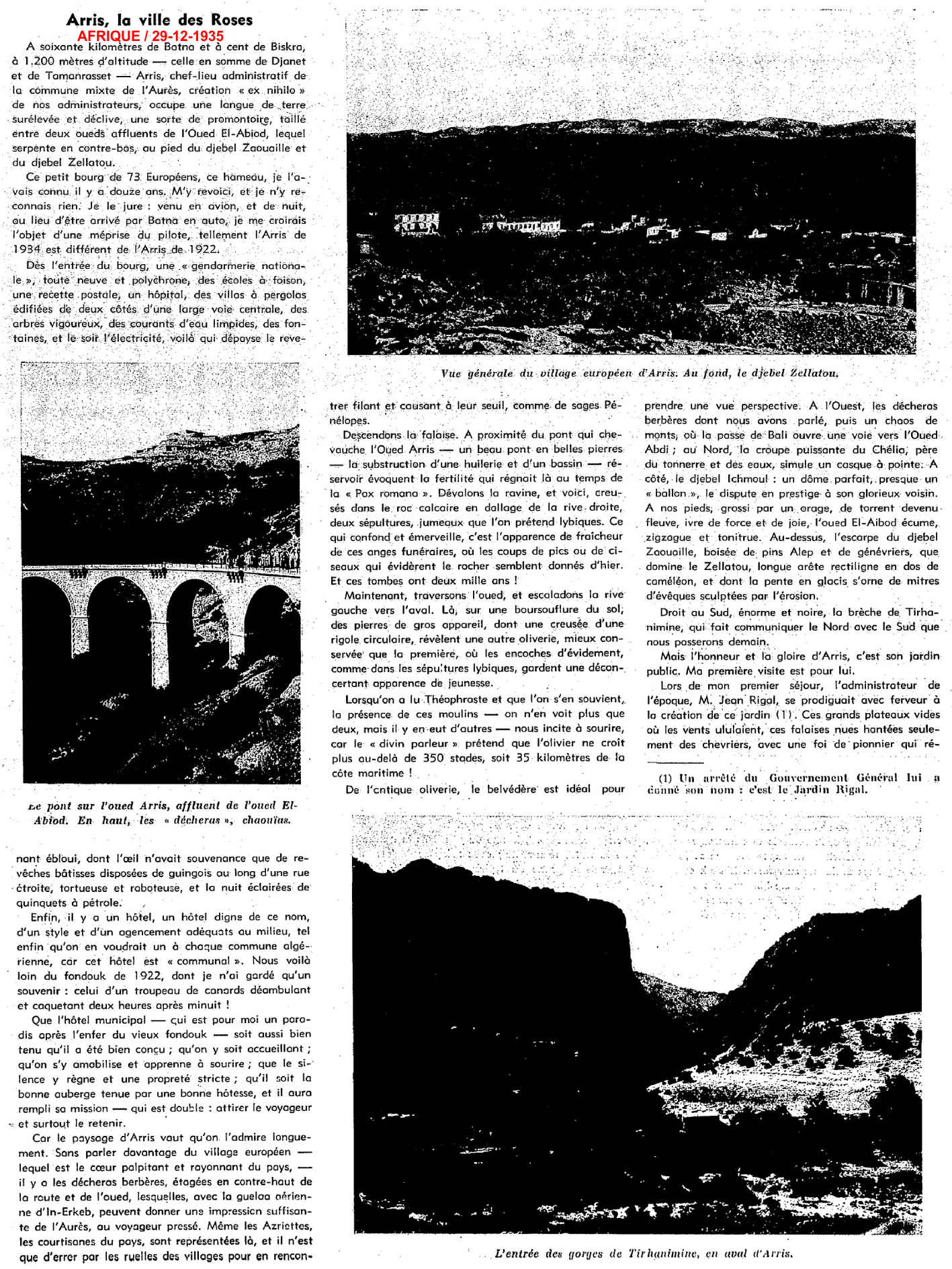

Droit au Sud, énorme et noire, la brèche de Tirhanimine,

qui fait communiquer le Nord avec le Sud que nous passerons demain.

Mais l'honneur et là gloire d'Arris, c'est son jardin public.

Ma première visite est pour lui.

Lors de mon premier séjour, l'administrateur de l'époque,

M. Jean Rigal, se prodiguait avec ferveur à la création

de ce jardin. Ces grands plateaux vidés où les vents hululaient,

ces falaises nues hantées seulement des chevriers, avec une foi

de pionnier qui réduisait tous les obstacles, M. Rigal s'était

mis dans l'esprit de les transformer en forêt d'oliviers. Mais

pour que vivent ces plantations, il fallait les irriguer. M. Rigal s'attaqua

à là question de l'eau ; l'hydraulique agricole fut dès

lors sa hantise.

Élaborant des rapports d'une dialectique péremptoire,

traçant des devis, se faisant historien, citant Masqueray, Ibn

Khadoun, Caton, Procope et Pline, il sut convaincre l'administration

supérieure que l'Aurès, ayant été jadis

une des plus florissantes régions de la Numidie romaine, ainsi

qu'en témoignent irréfutablement les vestiges de bassins,

de canaux d'irrigation et de pressoirs à huile épars dans

tout le pays, elle pouvait et devait renaître à l'abondance;

Que fallait-il pour cela ? De l'eau ! Et cette eau existait, il suffisait

, d'en assurer l'utilisation " rationnelle".

M. Rigal disait : " Ne nous appartient-il pas de redonner aux montagnes

de l'Aurès, après plusieurs siècles de dévastations

successives, leur ancienne splendeur, de procurer aux populations berbères

qui les habitent dès moyens d'existence qui leur permettent,

sous notre égide, de cesser de vivre " de faim ", d'arrêter

leur décadence morale et physique et de refaire de ce pays ce

qu'il était à l'époque de la colonisation romaine

? "

Appelant à l'aide Masqùeray; M. Rigal ajoutait : "

Cinquante ans suffiraient peut-être à réparer les

désastres de douze siècles. "

Une pareille éloquence était persuasive. Les sourds entendirent.

Les projets élaborés furent approuvés en haut lieu

; les crédits sollicités furent inscrits au budget.

Et le miracle eut lieu. Sur les ordres du démiurge, les sources

furent captées, des barrages, des bassins-réservoirs,

des seguias bétonnés recueillirent les eaux sauvages,

les canalisèrent, les dérivèrent, les distribuèrent

" rationnellement ".

Et le résultat, le voilà, tangible, émerveillant

: 50 hectares d'olivettes, 15 hectares de pépinières,

des vergers d'abricotiers, de pêchers, de pruniers, des noyers,

des allées de cyprès, des colonnades de peupliers. C'était

un désert, c'est un bosquet d'Armide.

Et, sous ces arbres, des fleurs : des plates-bandes kilométriques

d'iris et de romarins où butinent des abeilles. Des roses, des

roses sur tout, des roses partout : des haies, des halliers, des girandoles

de roses. Une cabane de jardinier est enfouie sous un buisson de roses

blanches de Provins ; un mur du cimetière disparaît sous

la même draperie candide et nous fait désirer de finir

sa vie là. Au village, c'est la même luxuriance et la même

profusion. Dès l'entrée, le treillage de clôture

de la gendarmerie est enfoui, lui aussi, sous le même écroulement

de corolles embaumées, tant que la maison de Pandore a l'air

d'un temple de Vénus. Et tout au long de la grande rue, de bâbord

à tribord, partout, sur tous les murs, tous les balustres, tous

les perrons, tous les portails, partout des cascatelles, des ruissellements,

des avalanches de roses. On en est ébloui, obsédé,

asphyxié. C'est un pavois. Un triomphe, Une apothéose

de roses...

Ce n'est plus Blida, ce n'est plus Miliana, ce n'est plus Tlemcen, aujourd'hui,

la Ville des Roses, c'est Arris - Arris la Chaouïa

Je me suiss arraché au sortilège des roses pour- m'aller

présenter à M. Muscatelli, le Renaud volontaire de ce

jardin; d'Armide.

Jeune, grand,le front haut, la physionomie sérieuse, virile,

militaire, avec, pour adoucir cette image un peu roide, un rayon d'ironie

dans l'œil et sur les lèvres, M. Muscatelli a l'esprit de

son visage. Rien qu'à sa tenue on sent qu'il a horreur du débraillé.

Plus tard, il me dira son horreur de l'anarchie et son amour de l'ordre.

Mais dès ici, rien qu'à le voir; dans son accent comme:

dans sa mise et dans son attitude dans son regard sans équivoque,

j'avais pris sa mesure,

Comme M. Rigal, dont le souvenir me hante (je revois sa nuque taurine

avec son front tondu) M. Muscatelli ne perdra pas son temps en idéologie

stérile. " Faire œuvre française en faisant

œuvre utile ", voilà son programme d'action et le but

de ses efforts. Lettré de surcroît. Aimant Rémy

de Gourmont et Moréas, aimant Racine, citant Barrés, un

Muscatelli atteste que l'on peut être un homme d'action sans être

un béotien, et vivre loin du monde et parmi les barbares sans

se barbariser.

Artiste enfin, l'administrateur de l'Aurès veille à ce

qu'aucune atteinte au caractère local ne soit commise dans la

Construction des bâtiments communaux dont il est responsable,

luttant et triomphant pour défendre et imposer le sobre style

berbère en harmonie avec le site ; ce qu'au Maroc on nomme les

" ordonnances architecturales ". Je retrouve en lui, le rare

souci de faire " utile " et beau, que j'admirais là-bas,

dans la moderne Oujda, en la personne de M. Maître, son contrôleur

civil. Et comme là-bas, je m'abandonne au plaisir de l'admiration.

Si souvent, en pensant à l'Aurès, dont l'image m'accompagnait

sur les pistes du Sud, si souvent je m'étais dit : " Qu'en

est-il advenu des projets de M. Rigal ? Lui parti, son œuvre de

renaissance a-t-elle été continuée ? Et si je retournais

là-bas, ne verrais-je pas le désert reconquérir

les terres qu'on lui avait ravies, au prix de quels efforts et de quels

sacrifices ? " Répondant à mes questions impatientes

d'être inquiétés, M. Muscatelli me dit :

- Loin que j'aie la pensée d'abandonner l'œuvre admirable

conçue et poursuivie par mes prédécesseurs, j'apporte

tous mes soins à la faire prospérer et à la parachever.

Mais dans une commune de 59.000 âmes, dispersées en quinze

douars et sur un territoire de 415.000 hectares, les besoins sont nombreux,

aussi nombreux qu'urgents, et l'administrateur, pour tout voir et tout

pouvoir, devrait être omniscient autant qu'omnipotent.

" Dans tel douar, c'est la question de l'instruction scolaire qui

s'impose avant toutes ; dans l'autre, c'est la question de l'hydraulique

agricole ; ailleurs, c'est la question de l'assistance médicale,

et partout la question des communications routières. Et toutes

ensemble font l'objet de la même vigilance. Néanmoins,

il arrive que tout n'est pas parfait, que tout n'avance que lentement,

qu'on ne fait rien que partiellement, et, dirait-on, à contre-cœur.

Ne vous fiez pas à l'apparence. On " veut " faire bien

et vite, on " veut " faire grand et beau. Mais la tâche

est immense, et les possibilités humaines et budgétaires

sont mesurées. "

Après m'avoir longuement parlé des constructions communales,

pour lesquelles sa sollicitude est attentive et passionnée. M,

Muscatelli, qui ambitionne de faire d'Arris l'une des plus accueillantes

bourgades de la province, et qui manifeste les dons d'un urbaniste de

grande classe, aborde le chapitre des communications routières.

Question urgente entre toutes dans le massif de l'Aurès. Non

seulement au point de vue touristique, mais encore, mais surtout, pour

l'administration des tribus et l'équipement du pays, un réseau

de routes constituant l'instrument de règne idéal.

- Ici encore, le programme est ardu, me dit l'Administrateur. Mais on

procède avec méthode, et si lentement que l'on se hâte,

notre effort est continu. Revenez dans dix ans, et l'Aurès, uns

fois de plus, sera métamorphosé.

Une euphorie m'envahit. Tant de fois, dans le Sud, devant l'absence

d'esprit de suite et de continuité, devant des capitulations

qui m'arrachaient des larmes et des cris de révolte, tant de

fois j'ai rougi d'être de la race de ceux qui trahissaient la

Cause qu'ils avaient à défendre ! Ici, les hommes passent,

les administrateurs se succèdent, mais l'action constructive

n'est pas interrompue. Aucun hiatus. Pas d'éclipse. Le successeur

est digne de ses prédécesseurs ; l'un parachève

la tâche inaugurée par l'autre. Les hommes éphémères

passent, mais la grande œuvre humaine de rapprochement et d'entraide,

la grande œuvre de paix ardemment se poursuit - indiscontinue,

conquérante, victorieuse, la grande œuvre d'amour rayonne

et s'intronise

Là-bas, on m'a reproché d'être chiche de louanges.

Comme si c'était ma faute si tout n'est pas louable ! Mais ici

! Au spectacle de cette foi agissante qui persévère, de

cet effort lucide, enthousiaste et triomphant, je me réconcilie

avec le genre humain; ici, je reconquiers l'orgueil d'être Français.

- Pour ma part; et dans mon modeste domaine, je n'oublie jamais au nom

de qui j'agis. On ne pourra jamais me reprocher d'avoir volontairement

diminué ma fonction et l'autorité qu'elle me donne. Mon

ambition est, au contraire, de grandir ma mission. "

Quand, dans ce même bureau, assis à cette même table

où j'ai vu M. Rigal élaborer les plans de son Jardin public,

M. Muscatelli me dit : Quand j'entends ces paroles sortir de la bouche

de cet homme qui n'est pas un phraseur, qu'on me croie, j'admire, j'admire

profondément, et si pourtant je me tais, c'est que l'accent de

ma voix trahirait mon émotion.

Il arrive que l'on clabaude sur " pouvoirs discrétionnaires

" des administrateurs, pourtant beaucoup réduits - beaucoup

trop - depuis 1919. Et certes, en de mauvaises mains, ces pouvoirs sont

un péril. Dans celles d'un Muscatelli, rien n'est à redouter

: ils ne lui serviront " qu'à grandir sa mission ".

Du mot berbère Arris, on m'a donné deux traductions :

" les Terres blanches ", et " le Chef ", "

le Prince ". J'opte pour la seconde, car ici j'ai trouvé

un chef, et un chef est un Prince.

Et c'est cela - plus que tous ses prestiges de nature réunis

- qui va me faire chérir, l'Aurès d'une tendresse de dilection,

car cela m'émeut davantage. Des aubes et des couchants, on a

vu cela hier, on en verra demain. Mais ça : des hommes bien à

leur place, non ! Depuis Diogène, rien n'a changé.