Damien Lorcy : " Juriste

de formation, j'ai opté au niveau du 3' cycle pour un DEA

(master II dorénavant) en histoire du droit, l'issue duquel

une allocation de recherche m'a été proposée

pour mener à bien une thèse. M. le professeur Gérard

Guyon, qui avait dirigé mon mémoire de DEA ("

La maréchaussée dans les lieutenances de Bordeaux

et Libourne à la veille de la Révolution ") m'a

proposé le sujet de ma thèse soutenue le 28 octobre

2006.

|

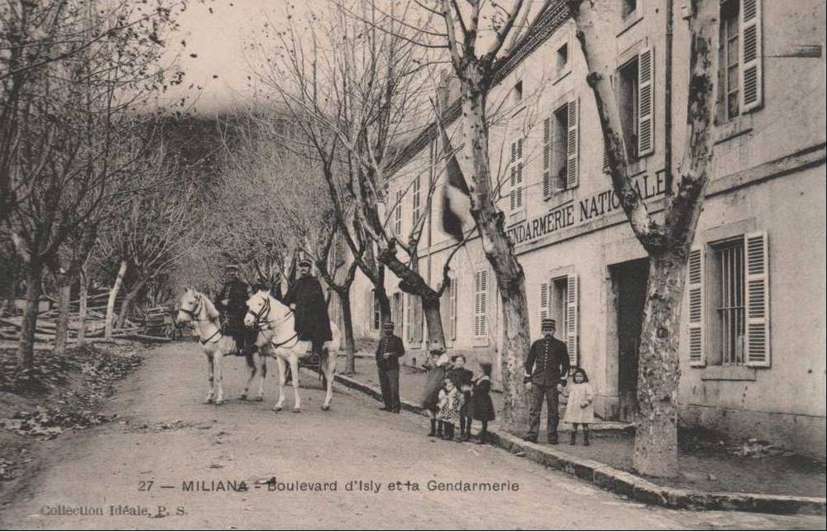

L'installation progressive des gendarmes en Algérie

par Damien Lorcy

Prix universitaire " Jeune Algérianiste " 2007

1. L'enracinement du gendarme en Algérie

Passée la première année

suivant la prise d'Alger et malgré les incertitudes consécutives

aux hésitations françaises quant à l'avenir de la

conquête, les gendarmes commencent à faire venir leur famille

auprès d'eux. Cela excite l'hostilité de la plupart des

autorités et de la hiérarchie de l'arme. Ce sont les difficultés

de logement et ses conséquences qui motivent les récriminations.

Le général Rapatel, commandant la division d'Alger, présente

de la façon suivante la question en 1835, après que la compagnie

d'Ille-et-Vilaine eut envoyé un gendarme marié et père

de trois enfants :

" Monsieur le ministre ignore sans doute la manière dont

sont logés les gendarmes en Afrique. Ils n'ont aucun mobilier;

la literie est fournie par le gouvernement et ce sont des lits en fer

qui sont à peine assez grands pour des hommes de leur taille, en

outre ils sont logés dans des chambres par quatre, cinq et même

six, ce qui ne peut convenir à un homme marié père

de trois enfants ".

Il n'y a pas d'ignorance de la part du ministre; ses instructions sont

claires à cet égard, au cours des années 1830 : les

gendarmes désireux de rejoindre l'Afrique doivent s'engager à

ne pas faire suivre leur famille, mais la condition n'est pas respectée.

La crainte de voir les gendarmes incapables de subvenir aux besoins de

leur famille explique la position ministérielle. Le général

Rapatel, dans l'exemple cité, met en avant que " Le gendarme

sera donc forcé de louer un logement en ville, d'acheter un mobilier,

et celui qui n'a que sa solde ne peut subvenir à ces dépenses

". Cette solution est en effet parfois retenue, faute de place dans

les casernes et ce, malgré le changement dans la politique suivie

jusqu'au début des années 1840. Le ministre manifeste à

compter de cette date le désir de favoriser l'installation des

gendarmes mariés, afin de retenir les hommes qui, sans cela, démissionnent

en grand nombre en raison de logements de mauvaise qualité. L'idée

est " d'attacher au sol " les gendarmes d'Afrique, non seulement

dans la perspective du recrutement, mais également afin de les

faire concourir à l'effort de colonisation. Une lettre du ministre

du 10 octobre 1842 met en exergue les nouvelles vues sur le sujet, probablement

inspirées (tant les arguments sont proches) d'un plan de colonisation

du comte Guyot, de quelques mois antérieurs. Selon le ministre,

" La gendarmerie est appelée à rendre en Algérie,

surtout dans les contrées livrées à la colonisation,

des services de plus en plus importants (...). Mais pour que la gendarmerie

soit dans des conditions qui ui permettent de recruter facilement et de

s'attacher au sol, il est nécessaire que les gendarmes puissent

se marier, ce qui ne sera possible qu'autant qu'ils auront des casernes

appropriées pour recevoir des ménages. (...) On pourra aussi

donner aux gendarmes dans les nouveaux villages des terres où ils

feront du jardinage et de la petite culture pour eux- mêmes d'abord,

puis pour leurs enfants. Déjà en divers points M. le Directeur

de l'Intérieur [le comte Guyot] de concert avec M. le Directeur

des Finances a affecté à certaines brigades des immeubles

domaniaux destinés à recevoir des jardins. Il ne s'agit

que d'étendre l'application de ce principe, qui fera concourir

la gendarmerie au progrès matériel de la colonisation [...]

".

Avec le général Bugeaud et ses idées de colonisation

militaire, l'attribution de terres se fait plus intense; ils ensemencent

des terres ou font du fourrage et sont à même de dégager

des revenus non négligeables de leur exploitation 0). Le procédé

fait long feu, le ministre exigeant bientôt que certains revenus

dégagés soient reversés à la caisse du Domaine

comme provenant de fonds lui appartenant, et ne profitent plus à

la " caisse des familles " créée pour les recevoir.

Le ministre est favorable à l'attribution de jardins à chaque

brigade, mais vraisemblablement plus réticent en ce qui concerne

des exploitations à plus grande échelle. À vrai dire,

le risque de " détourner " les hommes du service est

réel, si les avantages pécuniaires sont intéressants.

Aussi les ambitions affichées sont-elles revues à la baisse

: il ne sera plus question désormais que de jardin potager, d'autant

plus nécessaire lorsque les brigades sont éloignées

des marchés. Car le souci est bien le niveau de vie des hommes

et de leur famille, les aliments pouvant représenter une part importante

de leurs revenus, en cas de difficultés d'approvisionnement.

Ces quelques développements doivent être rapprochés

d'un phénomène observé en Algérie, à

savoir la présence de gendarmes mariés toujours plus nombreux

au cours de la période étudiée. Faut-il voir dans

cette progression l'effet des mesures prises en vue d'améliorer

les conditions de vie du personnel, ou est-ce au contraire la cause du

changement opéré par les autorités ? La réponse

est double. D'un côté, les refus opposés aux gendarmes

d'Afrique sollicitant l'autorisation de convoler en justes noces provoquent

une avalanche de démissions, de telle sorte que le pouvoir doit

reconsidérer sa position de principe, et partant, accepter ce qu'il

refusait jusque-là. D'un autre côté, ce revirement

et ses conséquences pratiques (l'amélioration du casernement

et du cadre de vie) favorisent naturellement les unions. Il ressort de

tout cela un fort attachement des militaires de l'arme au mariage, au

point de les voir renoncer à leur carrière plutôt

qu'à l'union conjugale. Il est difficile d'en déduire une

condition médiocre offerte par la gendarmerie (qui facilite les

abandons), ou un certain panache aiguillonné par les sentiments.

Nous émettons l'hypothèse, impossible à vérifier

en l'état actuel de nos sources, que la démission peut n'être

que temporaire, le temps de s'affranchir de la nécessaire autorisation,

avant de solliciter la réintégration dans l'arme; le manque

de candidats au recrutement facilite au demeurant le retour des anciens

gendarmes, surtout s'ils sont bien notés.

L'intérêt des gendarmes pour le mariage, leur attachement

à la famille, ne sont pas forcément une charge financière,

comme le craignent les autorités. Plus exactement, si les gendarmes

ne considèrent pas la présence d'une épouse et d'éventuels

enfants comme une gêne, c'est que, par-delà les liens d'affection,

ils espèrent améliorer leur situation. S'il est difficile

d'évaluer l'apport affectif et moral du mariage et de la famille,

nous pouvons mettre en exergue certains avantages plus concrets. En 1835

par exemple, une chambre de la caserne de Birkadem est " destinée

pour un gendarme marié dont la femme tiendrait la pension des hommes

qui composent cette brigade, afin d'éviter qu'ils prennent leurs

repas dans un cabaret ". En l'occurrence, toute la brigade bénéficie

de la présence féminine; l'on note ici encore l'idée

d'économie pécuniaire (sans compter l'avantage du point

de vue de la discipline, puisque le cabaret est évité).

Il n'y a aucune raison que cette solution ne soit pas (au moins parfois)

reprise dans les autres résidences où se trouvent des épouses

de gendarmes. Il ne fait aucun doute que les tâches ménagères

de leur conjointe soulagent les hommes, sans compter les éventuels

revenus d'un travail extérieur. L'intervention des épouses

peut faciliter le règlement de certains conflits et de leurs conséquences.

Un exemple nous est donné dans une lettre de Marie Pinou, épouse

du gendarme Chamard. Celui-ci, après des punitions qu'il conteste

et une altercation avec un autre gendarme, est conduit devant son capitaine,

à qui il présente sa démission, excédé

par l'injustice dont il pense être victime. La décision est

grave, car il risque de perdre " ses vingt années de service

", autrement dit ses droits à la retraite. Sa femme écrit

au général commandant la division d'Oran, faisant valoir

que la démission ne peut être attribuée " qu'à

un excès d'amour-propre et de promptitude "; et de fait,

elle obtient satisfaction.

À l'inverse, certaines épouses se révèlent

moins diplomates, telle " La femme du gendarme Varev (Jean-Louis),

détaché au poste de Bouguirat 4e compagnie, qui a insulté

grossièrement le chef de poste, et dont les propos ont mis le désordre

dans la caserne "; elle en est immédiatement expulsée

par application de l'article 134 du décret du r" mars 1854

". Que dire de la femme du gendarme Etienne Bouhan, qui accompagne

son mari " dans un débit du village ", quand celui-ci

est pourtant " puni de consigne ", et un habitué

des punitions? Une chose est certaine, les autorités locales sont

au fait de la conduite des gendarmes et de leurs épouses, ou en

mesure de s'informer.

2. L'insertion dans la société algérienne

Les liens entretenus par les gendarmes avec la population, l'opinion qu'ils se font des indigènes et des colons ou leur comportement en dehors du travail, autant d'aspects méritant notre intérêt, pour éclairer la place, l'insertion des " soldats de la loi " dans la société algérienne. Une attitude retenue est exigée d'eux quant à leurs relations avec la population civile européenne (A); les obstacles tenant à la langue, aux moeurs et à la " race " (selon des expressions de l'époque) constituent autant d'explications de relations plus distendues encore (mais réelles cependant) avec les indigènes (B).

A) - De la retenue exigée à la discrétion nécessaire

Dans l'ensemble, les officiers tiennent des

propos sévères sur les colons, selon un schéma établi

dès les premiers temps, et qui perdure même s'il s'atténue

par la suite. En 1833, le lieutenant Forcinal adresse un rapport sur le

service de la gendarmerie à la Commission d'enquête parlementaire.

Cet officier emploi le mot " colons " (en l'associant aux mêmes

idées) dans un rapport du même jour au lieutenant-général

comte Bonet, membre de ladite Commission (2). Le caractère hétérogène

de la population européenne, sa turbulence, son manque d'intégrité

sont régulièrement évoqués... surtout lorsqu'il

s'agit de réclamer l'augmentation des effectifs, ou l'installation

d'une brigade. Cette réserve n'empêche pas de reconnaître,

spécialement au cours des premières années, la forte

proportion d'aventuriers peu scrupuleux au sein de la population qui suit

l'armée. Certains occupent même des postes dans l'administration,

voire la justice, et profitent sans vergogne aucune (et presque sans sanctions,

ceci expliquant cela) de leur situation (3). Il faut bien comprendre que

cela peut entraver l'efficacité de la gendarmerie, quoique nous

n'ayons pas d'exemples précis, et pour cause : " Ces MM. ont

tant de ressources entre les mains pour se mettre à l'abri ! ".

Cette part de gens malhonnêtes se réduit lentement, mais

les gendarmes mettent longtemps en exergue l'hétérogénéité

de la colonie européenne, son caractère turbulent et retors,

son manque de probité (4). Le regard n'est pas toujours négatif.

Le lieutenant commandant l'arrondissement de Miliana juge les habitants

de Duperré " bons travailleurs et pas riches ".

Par ailleurs, il faut tenir compte de la facilité avec laquelle

se font les généralisations. En effet, la lecture des procès-

verbaux ou rapports portant sur des individus ou familles particulières

ne laisse pas d'impression aussi largement négative, mais découvre

plutôt des personnes en butte à la maladie, à l'insécurité

(assassinats, vols, violences), aux intempéries qui détruisent

les récoltes et les biens, voire les individus; les suicides apparaissent

aussi régulièrement.

Quels peuvent être les liens tissés entre cette population

et les gendarmes? Deux éléments au moins rendent la réponse

difficile. En premier lieu, les militaires de l'arme sont invités

à ne pas entretenir d'étroites relations avec les habitants.

Cette circonstance conditionne la deuxième difficulté :

ils sont peu enclins à laisser transparaître de telles liaisons.

Ici, nous trouvons la marque des efforts de l'autorité pour éviter

que les gendarmes ne se rendent au cabaret; parallèlement, nous

observons un certain embarras dans les rapports de gendarmerie pour expliquer

que le gendarme Barçon se trouve en tenue civile, attablé

dans un cabaret lorsqu'une rixe éclate (son intervention débouche

sur un violent conflit entre des officiers et la gendarmerie). La "

faute " n'échappe pas au chef de bataillon Canrobert, qui

ne se prive pas de la relever dans sa défense des Chasseurs d'Orléans

impliqués. L'exemple de la gendarmerie du Tlélat, dans l'affaire

Mallard, est tout aussi révélateur. Le maréchal des

logis Barrelet, commandant la brigade, est accusé par le nommé

Mallard " d'acheter les pailles et l'orge pour deux ou trois relais

de diligences ": accusation grave, qui rend passible du Conseil

de guerre. Le capitaine de gendarmerie est envoyé sur les lieux

pour vérifier les assertions du colon, et son rapport d'enquête

délivre des indications intéressant notre sujet: "

J'ai demandé au maréchal des logis si quelque grief s'était

élevé entre lui et le nommé Mallard; m'a répondu

qu'il ne voyait personne au Tlélat et qu'il se bornait à

son service sans chercher à fréquenter les habitants: qu'un

jour seulement, se trouvant chez lui il vit de sa fenêtre la femme

Mallard invectiver le gendarme Robin qui mettait un cochon en fourrière.

Que cette femme, non contente d'avoir dit des sottises au gendarme, était

venue chez lui, lui avait tenu des propos indécents, qu'alors il

l'avait prié de sortir, en lui disant si vous avez quelque chose

à réclamer faites venir votre mari, avec qui je m'entendrai

mieux qu'avec vous, parce que vous n'êtes pas calme... Depuis ce

temps je n'ai vu personne ".

Exacts ou pas, les propos du sous- officier soulignés par nous

traduisent bien le comportement attendu de la part des gendarmes, et montrent

qu'il est parfaitement intériorisé: le maréchal des

logis sait ce qu'il convient de dire à son supérieur. Il

suffit de se rappeler les craintes exprimées quant à la

proximité avec la population, lorsque des commandants de brigade

exercent les fonctions d'huissier, pour compléter l'illustration

de ce " principe de non-immixtion ". Mais la suite de l'affaire

montre les limites pratiques de cette attitude stricte. Le capitaine Sauzède

continue son enquête :

" j'ai ensuite demandé au maréchal des logis Barrelet,

pour le compte de qui il faisait les achats de paille et orge; m'a répondu

ne pas en acheter, mais bien être le dépositaire d'une somme

à lui confiée par le sieur Bordenave, entrepreneur pour

être remise par lui, au palefrenier, à mesure que ce dernier

en a besoin pour les achats, et que sa mission se terminait là.

J'ai fait appeler le nommé Antonio, sujet espagnol, palefrenier

du sieur Bordenave, qui a confirmé ce qui est dit plus haut et

m'a fait observer qu'il ne savait ni lire ni écrire, et que c'était

pour ce fait que M. Bordenave avait déposé l'argent entre

les mains du maréchal des logis ".

On remarque la sobriété de la réponse du sous-officier;

mais on peut à bon droit se demander ce qui justifie de rendre

un tel service. Ce n'est pas l'intérêt matériel, mais

bien " en raison de quelques relations " entretenues avec le

nommé Bordenave, propriétaire de la caserne. Il nous est

permis de douter que de simples relations de bailleur à locataire

conduisent le commandant de la brigade à surveiller les garçons

d'écurie du Tlélat pour les achats d'orge et de paille,

c'est-à-dire " recevoir directement les fonds affectés

à cette dépense, et les compter à [ces] garçons

au fur et à mesure des achats ". Nous penchons plutôt

pour des liens cordiaux, voire amicaux, entre les protagonistes, sauf

à admettre que les sous-officiers et gendarmes sont sollicités

pour divers services sans lien avec leurs fonctions, du seul fait qu'ils

appartiennent à la gendarmerie. Cette hypothèse n'est admissible

qu'autant qu'il s'agit d'aide ponctuelle; elle se conçoit plus

difficilement, en l'absence de motivations plus importantes, pour une

activité régulière exigeant une grande confiance,

comme en l'espèce. Il est de toute manière impensable, malgré

les mouvements de personnel, que les relations demeurent toujours limitées

à l'aspect professionnel.

Les nombreux refus d'autoriser les mariages constituent un signe de vie

sociale ne se limitant pas à la seule gendarmerie, une vie pas

toujours conforme à ce qui reste encore la norme : le lieutenant

Boyer est sommé d'éloigner de chez lui la femme avec laquelle

il habite (sans être marié, selon toute vraisemblance), et

le gendarme Loubez est changé de résidence suite à

des " relations " avec une demoiselle, relations dont la nature

nous est précisée par le chef d'escadron commandant la 4e

compagnie : " Je regrette de n'avoir pas pu amener les parents

de la demoiselle Bigou à consentir à son mariage avec le

gendarme Loubez. C'est une réparation que celui-ci s'est empressé

d'offrir, pour une affaire qui ne serait en vérité rien...

si l'inculpé n'était pas revêtu d'un caractère

officiel ". Nouvel exemple de la retenue exigée des gendarmes,

y compris dans leurs amours... Est-ce ce même " caractère

officiel " qui provoque le refus des parents, ou est-ce la personnalité

de l'impétrant ou encore sa mauvaise conduite à l'égard

de leur fille? Nous n'avons pas d'indications permettant de trancher,

et toute comparaison avec la situation française est faussée

par la faible proportion de femmes en Algérie : qui accepterait

le mariage avec un gendarme en France peut avoir des prétentions

plus grandes en Algérie... (5). Il n'est pas non plus aisé

de déterminer le rang occupé par la gendarmerie dans la

hiérarchie sociale.

La probité de la gendarmerie ne peut être mise en doute sur

la foi de quelques exemples. Nous disposons au contraire de preuves éclatantes

de l'honnêteté des gendarmes, dans des cas où ils

sont accusés de corruption. L'enquête du capitaine Sauzède

dans l'affaire Mallard, blanchit, on l'a vu, le maréchal des logis

accusé de trafic de paille et d'orge. Le résultat est aussi

favorable au maréchal des logis

Forton et quelques-uns de ses hommes, dénoncés pour malversation,

violation de sépultures et soustraction frauduleuse dans les cimetières

maures et juifs.

Depuis les questions de femmes à celles d'argent, il ressort des

différents points abordés que la hiérarchie veille

avec soin sur la conduite des hommes, secondée en cela par les

plaintes et dénonciations des personnes extérieures à

l'arme. Les excès ou abus - supposés ou réels - de

la gendarmerie sont vilipendés par les civils comme par les militaires.

La conduite du brigadier Luciani, responsable de coups et d'arrestations

abusives à Ténès, provoque une pétition d'une

vingtaine d'habitants de la ville, qui " trouvent déplorable

de voir un homme aussi irascible conserver un pareil emploi ".

Il existe ainsi une pression sociale et institutionnelle qui aide les

gendarmes à " tenir leur rang ", y compris en

Algérie. Aux accusations débouchant sur des enquêtes,

il faut ajouter celles qui ressortent des injures adressées aux

gendarmes par les civils, qui mettent en doute leur moralité :

brigands, canailles, voleurs reviennent souvent; assassins parfois, voire

mouchard (en matière politique). À Ténès,

un colon déclare au brigadier Luciani: " si on vous soignait

le bec avec du champagne, vous ne diriez rien tas de canailles ".

Enfin, l'examen des relations avec la population européenne doit

prendre en compte les nombreux cas de secours apportés par les

gendarmes à des individus ou des familles en danger, ou au dévouement

dont font preuve ces militaires (6). L'aide passe parfois par la générosité

des gendarmes, venant au secours pécuniaire de familles misérables,

au moyen d'une collecte, ou en payant la dette qui les met en situation

embarrassante (7). Une circulaire de 1 858 interdit cependant les souscriptions

visant àpayer les amendes de contrevenants malheureux. De manière

plus générale, le désir de n'être pas mêlés

de trop près à la perception des impôts ou amendes,

ou aux saisies pour dettes, témoigne d'une sensibilité (et

partant, d'une certaine proximité) à l'endroit de l'opinion

publique.

B) - Des relations essentiellement professionnelles

avec les indigènes

Avec la population indigène, la gendarmerie entretient des rapports

un peu différents. La langue et les moeurs élèvent

des obstacles à la facilité des échanges; mais le

rôle confié à la gendarmerie contribue à rapprocher

les indigènes des gendarmes. Examinons tour à tour les deux

facettes de ces relations, en commençant par ce que l'on connaît

des opinions réciproques. De même que pour les colons, la

généralisation est de mise. Le lieutenant Forcinal est catégorique

: " La population indigène ne vaut guère mieux que

les nouveaux colons, elle se compose de Maures paresseux,

ne s'adonnant à aucune espèce d'industrie, et que l'augmentation

des denrées depuis l'occupation, a rendu misérables; de

juifs auxquels aucun moyen ne répugne pour se procurer de l'argent;

et enfin d'Arabes et de Kabailes habitués à ne vivre que

de vols et de brigandage ". Pour situer

ces propos dans leur contexte, précisons que l'armée "

(sauf quelques régiments) ", n'est pas mieux servie;

le lieutenant concède qu'il existe une " très faible

minorité d'habitants indigènes et d'Européens qui

se livreraient à des travaux utiles ", mais ils "

en sont empêchés par la Troupe " qui se répand

dans les campagnes environnant Alger ", vole et maltraite

les cultivateurs " et se porte à des excès ".

L'objectif du lieutenant étant d'obtenir l'augmentation des effectifs

de la force publique, il convient de prendre avec précaution la

description si sombre de la société algérienne. Cependant,

il faut reconnaître, à l'instar de ce qui a été

dit au sujet des colons, que cette opinion perdure dès lors qu'il

s'agit pour la gendarmerie de résumer la situation algérienne

dans la perspective de la défense de l'arme (8). Elle se retrouve

aussi dans les considérations générales sur les indigènes.

Touchard et Lacoste, à la suite du lieutenant Dugat, jugent les

Arabes particulièrement voleurs, activité dans laquelle

ils déploient beaucoup de hardiesse et d'audace. Le chef d'escadron

Moinier part de l'exemple des auxiliaires dont la gendarmerie bénéficie

les premières années de l'occupation, pour exprimer sa critique

: " [...] il était bien difficile d'obtenir de ces indigènes

l'honnêteté absolue sans laquelle le service de la gendarmerie

ne saurait s'effectuer. S'il est une qualité que l'on ne rencontre

que rarement chez l'Arabe, c'est à coup sûr le désintéressement.

Avares au-delà de toutes expressions, les hommes de cette race

sont accessibles à toutes les tentations lorsqu'elles se présentent

sous l'aspect d'un ou de plusieurs douros ou même d'un simple bénéfice,

si mince qu'il puisse être. En revanche, le mensonge ne leur coûte

rien. Ils sont à double face et à double langage, et l'auteur,

dont le nom nous échappe, qui les a si poétiquement appelés

les Rois du mensonge, les connaissait bien ".

Les avis sont plus modérés lorsque le développement

du corps n'est plus en jeu, ou lorsque l'on évoque des individus.

Ainsi, la multiplication des crimes dans les environs de Duperré,

durant l'été 1862, ne conduit pas le lieutenant commandant

l'arrondissement de Miliana à accuser les mauvaises habitudes des

Arabes (qui sont pourtant les auteurs de la plupart des infractions relevées

dans le rapport); il se contente d'observer que les habitants Européens

sont inquiets car leur commune est " entourée d'une nombreuse

population indigène misérable ". On ne peut manquer

de rapprocher ce propos de celui, pourtant plus outré, du lieutenant

Forcinal, et noter que l'un et l'autre mettent en avant la misère

matérielle des indigènes, comme cause de la criminalité.

Cette observation permet de faire la part entre ce qui relève du

discours généralisateur en vue de mettre en valeur certains

besoins, et ce qui est de l'opinion plus profonde des auteurs. Il en va

de même lorsqu'il s'agit de louer le dévouement, la droiture

ou le courage de certains indigènes. Deux pages après ses

durs propos précités, le chef d'escadron Moinier cite une

lettre du commandant Cardini mettant en valeur les " braves Chergui

et Blail " qui commandent les gendarmes maures au début des

années 1830; une page de plus, et il vante " La fidélité

des indigènes attachés à la gendarmerie "...

Au demeurant, deux aspects corroborent cette approche nuancée.

Comme précédemment pour les colons, les procès-verbaux

et rapports ordinaires témoignent d'une réalité complexe

: les gendarmes peuvent bien relever, sur les lieux de crimes, les témoignages

d'actes odieux ou barbares attribués aux indigènes (l'égorgement

des victimes en particulier), ils n'en tirent pas de conclusions définitives

pour juger l'ensemble de la société locale. Lorsque le chef

d'escadron commandant la 3e compagnie rapporte au ministre l'assassinat

du garde champêtre d'Aïn-Guerfa, de sa femme et de sa nièce

âgée d'environ six ans, il précise les raisons qui

le portent à croire " que ces crimes sont le résultat

d'un déplorable fanatisme religieux ". En d'autres termes,

la gendarmerie se garde d'une vision simpliste pour laquelle tous les

crimes des autochtones manifesteraient une malice foncière des

indigènes. Bien au contraire, elle note avec la même impartialité

les conduites exemplaires à mettre à leur crédit

(actes de dévouement ou de secours en particulier). Aussi l'histoire

des rapports quotidiens entre colons et indigènes gagnerait-elle

à être examinée à l'aune des procès-verbaux

et rapports émanant de l'arme (9).

Il ne faut pas perdre de vue un autre élément primordial

: aux yeux des autorités, la gendarmerie constitue une institution

particulière manifestant la supériorité de la domination

française sur l'administration ottomane. La volonté de garantir

la justice aux indigènes est manifeste lorsque l'on se place du

point de vue de l'emploi de la gendarmerie: ici, celle-ci est chargée

de veiller à la moralité des transactions passées

entre indigènes et Européens, les seconds tendant à

abuser les premiers; là, elle doit protéger ceux qui viennent

au marché; ailleurs, il lui est demandé de procéder

à l'arrestation publique d'un Européen coupable de violences

à l'encontre d'un indigène. Elle porte également

secours sans égard à la religion ou à la race, nous

l'avons montré plus haut. Ce rôle, la gendarmerie d'Afrique

le revendique. Le colonel de Vernon, commandant la légion, écrit

en 1853 :

S'il appartient à la haute administration d'assurer au moyen

d'une bonne organisation, les résultats obtenus par les travaux

de l'armée, à la gendarmerie revient la tâche difficile

et qui n'est pas non plus sans quelque gloire, de rendre ces résultats

décisifs et permanents en faisant passer à l'état

de règle, le calme et l'obéissance qui, chez les peuples

conquis, arrivent toujours à la suite d'une expédition heureuse,

mais trop souvent par exception, d'une prise de possession récente.

Fonder et maintenir ici le respect des personnes et des propriétés,

de la part du vainqueur comme celle du vaincu, c'est fournir le grand

problème de la domination de la colonisation de l'Algérie.

Dans l'état de morcellement politique où de temps immémorial

vivent les indigènes, il importe de prévenir ces mille petites

causes qui peuvent produire de très grands effets. Le plus insignifiant,

le plus involontaire déni de justice, d'impunité accordée

à des faits qui parai- traient fort indifférents partout

ailleurs, peuvent amener en Algérie la désaffection et même

une révolte partielle. Il faut donc que le bras de la loi et de

l'équité soit toujours sur la population [indigène]

de l'Algérie tendu pour la réprimer quand elle se met en

faute, pour la défendre quand elle-même devient victime d'un

délit ou d'une erreur ".

Le souci d'équité et de justice à assurer aux indigènes

est exprimé on ne peut plus clairement par le chef de légion;

il en fait même le point central de la colonisation. Est-ce à

dire que l'arme est appréciée, en retour, des indigènes?

Il est difficile, pour établir une réponse, de les citer;

ils sont pourtant les meilleurs juges. La réponse ne peut venir

qu'indirectement, en passant par le filtre de l'occupant. La gendarmerie

signale la bonne opinion dont elle jouit, mais peut-elle dire autre chose

? L'intendant civil Bresson est moins susceptible de partialité;

il vante à plusieurs reprises tous les avantages du corps relativement

à notre sujet, en particulier dans un long rapport au ministre

dont nous tirons le passage suivant :

" Vivant sans cesse au milieu de la population, ils [les gendarmes]

tiennent le milieu entre le citoyen et le soldat. Ils empruntent à

l'un ses armes, mais c'est pour la défense de l'ordre et non pour

l'attaque et avec l'autre ils agissent par des voies de persuasion et

de régularité qui leur donnent sur les hommes qui viennent

en Afrique une influence bien précieuse. Les indigènes eux-mêmes

avec leurs penchants pour le vol, le brigandage et le meurtre que sept

années d'expéditions et de combats ont enracinés

chez eux comprennent cependant cette force instituée pour réprimer

les délits et les crimes et qui y est entièrement consacrée.

Ils reconnaissent son action et son pouvoir et si, ceux qui se sont rendus

coupables s'efforcent de l'éviter, ceux au contraire qui ont quelques

plaintes à former s'adressent à elle de préférence.

Il me paraît donc avéré, Monsieur le Ministre, que

ce n'est qu' à la gendarmerie seule qu'on peut confier ce service

de surveillance et d'ordre qui lui a fait donner le nom de magistrature

armée, parce qu'en le faisant elle a su obtenir de la population

européenne et des indigènes obéissance et respect

".

En 1859, le préfet d'Alger tient des propos similaires, quoique

plus sobres : il évoque " les gendarmes français,

dont l'uniforme depuis longtemps connu et respecté dans le pays

est devenu aussi bien pour les Arabes que pour les Européens un

gage de protection et de sécurité ". Cette vision

favorable est- elle conforme à la réalité? Oui, sans

doute, dans une certaine mesure; il reste à déterminer laquelle.

Dans une affaire, nous voyons " Les Arabes Caddour Ben Hamida,

chef de douar et Ali ben Bakar ", témoigner ." que

c'étaient eux qui étaient venus chercher la gendarmerie,

pour constater les dégâts faits sur leur propriété

par les cochons des sieurs Mallard et Lacroix [...] ", et "

que s'ils étaient venus chercher la gendarmerie, c'était

parce qu'ils n'avaient obtenu que des menaces de la part du gardien [du

cimetière] ". Témoignage intéressant, qui

va dans le sens des affirmations avancées par l'intendant civil

ou le préfet, et que confirme un autre passage du document cité.

Le dénommé Mallard accuse en effet deux gendarmes qui ont

reçu de l'argent de deux indigènes, d'avoir usé de

menaces pour parvenir à ce résultat. L'enquête du

capitaine Sauzède sur ces graves accusations donne le résultat

suivant:

J'ai fait venir devant moi, les arabes Abd-el-Kader Ben Seba, et Mohamed

ben Amda pour les interroger au sujet d'une somme de dix francs, donnée

aux gendarmes, m'ont répondu [...] que vers le 3 juin, ils s'étaient

rendus au Tlélat, pour venir chercher la gendarmerie, afin de constater

des dégâts commis sur leur propriété, qu'ils

avaient prié l'interprète de les accompagner, et que sur

leur demande deux gendarmes étaient montés à cheval,

et qu'arrivés sur les lieux, les gendarmes avaient constaté

les dégâts. Que cette opération terminée, le

nommé Abd-elKader ben Seba, avait fait venir dans sa tente le gendarme

Loubet, et lui avait remis une somme de dix francs, pour l'indemniser

de son déplacement. Ayant demandé à l'arabe Abd-el-Kader

ben Seba, si la demande d'une somme quelconque lui avait été

faite par les gendarmes, a répondu négativement, a dit que

c'était de son plein gré qu'il avait fait ce don. Le nommé

Mohamed ben Amda, a déclaré ne pas avoir donné de

l'argent aux gendarmes, parce qu'il n'avait eu rien à faire constater

chez lui, que personne ne lui avait fait d'observation. Lui ayant demandé

s'il était vrai que les gendarmes l'avaient menacé de le

mettre en prison s'il ne remettait pas de l'argent. Comme avait fait son

camarade, a répondu que ce n'était pas vrai et était

prêt à le prouver en justice si besoin était ".

la gendarmerie de Miliana |

Ce passage donne un nouvel exemple d'un recours à la gendarmerie

de la part d'indigènes; ceux-ci n'hésitent pas à

se déplacer pour obtenir le concours de la force publique, et cela

pour une affaire somme toute ordinaire, et les gendarmes se rendent sur

place. Ils répondent aux plaintes des " Arabes ", et

usent même de la menace d'un procès-verbal à l'encontre

du propriétaire européen coupable, pour obtenir qu'il s'arrange

à l'amiable avec les victimes. Quant à la somme perçue

illégalement par les deux gendarmes, mais sans réclamation

de leur part (ils seront cependant punis, et l'argent sera rendu), elle

témoigne de ce que les indigènes n'ont pas encore assimilé

l'interdiction de donner de l'argent pour indemniser un service légalement

rendu (remarquons qu'il n'est pas fait mention de quelconques remontrances

faites au coupable du don). Autre exemple, des indigènes viennent

en aide aux gendarmes qui défendent leur habitation contre un incendie

de forêt proche : " La caserne d'Aïn Nechma n'est séparée

des bois que par une zone étroite de terrain cultivé; sans

le concours des Arabes voisins, qui joignirent leurs efforts à

ceux de la brigade, cette caserne subissait le sort des forêts;

les flammes l'entouraient, elles étaient arrivées à

3o mètres des murs ".

À l'inverse de ce qui ressort dans ces développements, nous

savons que les capacités de l'arme relativement à la police

des indigènes sont parfois mises en doute, en raison du manque

de compréhension mutuelle; une telle limite ne peut manquer d'avoir

des conséquences sur les relations plus ordinaires. D'autre part,

selon un témoignage recueilli par le sous- lieutenant du Bureau

arabe de Batna, l'arrivée dans une tribu de deux gendarmes accompagnés

d'un interprète indigène provoque la fuite des enfants,

et effraye les femmes; nous sommes pourtant en 1864. Dans cette affaire

qui voit la gendarmerie procéder à l'arrestation arbitraire

d'un chef indigène, la brigade responsable s'inquiète des

attaques dont elle peut être la cible, des menaces ayant été

proférées à son endroit; le commandant de la compagnie

en vient même à demander la protection du Bureau arabe !

En réalité, nous touchons là à une limite

de l'influence de la gendarmerie dans les territoires militaires surtout.

L'impartialité, la poursuite des criminels ou les secours portés

sans égard à la religion, ne laissent certainement pas insensibles

les indigènes. Cependant, l'estime pour les gendarmes n'existe

qu'autant qu'ils sont connus et reconnus; aussi une bonne partie de l'Algérie

(en terme de territoire et de population) échappe-t- elle à

un contact régulier avec eux. Dans les régions où

la colonisation est plus avancée, et la gendarmerie plus active

et visible, nul doute que les indigènes fassent appel à

elle (d'autant que les agents indigènes semblent peu respectés

des Européens). Ailleurs, il est douteux qu'elle constitue un recours

habituel. En tout état de cause, les gendarmes ne sont pas épargnés

par les assassinats, y compris à proximité d'Alger.

o

1 - SHAT, 1H87, dossier 2. Lettre du 23 novembre

1842 du lieutenant Lecocq, commandant p. i. la 4' compagnie au commandant

supérieur à Oran. " Déjà, les terres

sont préparées pour les semailles, il ne manque plus que

les grains nécessaires à cette opération ";

les gendarmes demandent 50 kg de blé et 50 kg d'orge (ce qui représente

approximativement 1 / 2 hectare d'ensemencement au total). " La brigade

de Bab-el-Oued qui, la première, a mis ce système en pratique,

offre un spécimen de ce que l'on peut en attendre de fructueux.

Déduction faite de la main-d'oeuvre qu'elle a dû payer pour

mettre son lot en culture, elle verse à la caisse de famille qu'on

vient d'installer pour le corps, une somme der 71o,4o F ". Le détachement

de Philippeville dégage également un bénéfice

intéressant, dont profitent dix-sept sous-officiers et gendarmes

(compte rendu du capitaine Gauthier daté du 20 juin 1842) (Touchard

& Lacoste, Histoire de la gendarmerie et de la colonie, op. cit.,

p. 240-241 & p. 332).

2 - AOM, 1E62. Rapport du 9 novembre 1833 au comte Bonet. Il y indique

" que les colons de toutes nations qui se sont joints à elle

[la population indigène], par leur demi-civilisation, leur désir

immodéré d'acquérir des richesses à tout prix,

et les habitudes vicieuses qu'ils ont généralement introduites

avec eux dans ce pays n'ont pu que participer encore à sa corruption

".

3 - Dans une lettre du Pr octobre 1831 au ministre de la Guerre, le général

Berthezène signale " Un des fléaux de cet établissement

naissant est l'usure: ici quelques négociants ne rougissent pas

de prêter à 4 % par mois ". Et de donner des exemples

d'abus, de corruption, y compris parmi les juges français de la

colonie.

4 - Cela transparaît dans les exemples d'invectives adressées

par la gendarmerie à des colons. Selon un

témoin, le brigadier Luciani, lors d'un conflit avec des colons

de Ténès, s'adresse à eux de la façon suivante:

" ces b... de banqueroutiers, je saurai les mettre à la raison

", " banqueroutier, crapule, je te ferai vendre ta boutique

", etc.).

5 - En témoignent ces mots féroces: " C'était

parmi ces dames les colonnes (des fermières toujours) un assaut

de toilette [...]. N'importe, ces dames étaient fières d'être

si bien parées et des succès qu'elles obtenaient dans le

monde. (Le monde !... un bataillon de zouaves.) e. Il fallait être

femme pour oser ce propos (Grana Blanc, Soldats et colons. Scènes

de la vie algérienne, Paris, Lacroix, 1869, 183 p., p. 121).

6 - " Au commencement d'octobre [1867], les habitants de l'Arba adressaient

au chef de légion un témoignage de leur reconnaissance envers

la brigade de cette résidence, pour le zèle et le dévouement

que chacun de ses membres avait déployés, lors de l'invasion

du choléra, en portant, nuit et jour, des secours aux malheureux

atteints par l'épidémie. C'étaient les nommés

Ledermann, brigadier; Antoine, Champenois, Rich et Bichebois, gendarmes,

qui composaient cette vaillante brigade ", (Moinier, Historique de

la 19' légion de gendarmerie d'Afrique, op. cit., p. 131.).

7 - Le journal l'Akhbar daté du 28 mai 1858, fait état de

la cotisation pour un voiturier d'Alger qui a perdu voiture, chevaux,

etc., dans un accident; il est secouru par le brigadier de Gouzens et

deux gendarmes, et une somme de 606, 55 F est réunie. Le 13 août,

" le sieur Legat, colon au Tlélat, ayant été

arrêté par la gendarmerie, en vertu d'une contrainte par

corps, pour non-paiement d'une somme de 19,45 F, fut conduit devant le

Mdl Barrelet, commandant la brigade du Tlélat, auquel il exposa

qu'étant père de famille et dans la dernière misère,

il se trouvait dans l'impossibilité absolue de payer cette somme.

Touché par sa position, le Mdl Barrelet lui fit spontanément

don de cette somme et le rendit à la liberté ", (Touchard

& Lacoste, Histoire de la gendarmerie d'Afrique et de la colonie,

p. 515-516, 518 & 520.) Moinier mentionne de son côté

un ordre du jour du 3 décembre 1864, qui " fait connaître

l'acte d'humanité accompli par les gendarmes Mennesson, Haas et

Auriol de la 3' compagnie. Une famille d'ouvriers composée du père,

de la mère et de trois enfants, se trouvait au camp du Chabet el

Kerrata, sans travail, sans pain, et aux prises avec la fièvre.

La profonde misère de cette famille ne lui permet même pas

d'être évacuée sur l'hôpital de Sétif.

Cette situation excite la généreuse compassion des trois

gendarmes qui composent le poste établi près du camp. Ils

se cotisent d'abord et font appel à la charité des habitants

du camp, militaires et civils. Ils réunissent ainsi une somme de

156,75 F qui vient sauver du désespoir, et peut-être de la

mort, cette malheureuse famille ", (Historique de la 19' légion

de gendarmerie d'Afrique, op. cit., p. 128-129).

8 - Le chef d'escadron Cardini demande au maréchal Clauzel une

augmentation des effectifs, en 1836, justifiée par le fait qu'en

Afrique, la gendarmerie doit " veiller avec beaucoup de soin sur

une population d'hommes accourus de toutes les parties de l'Europe, dans

l'espoir de faire, à tout prix, une fortune rapide, sur des Kabyles

et des Maures habitués à vivre de rapine, sur des corps

composés en grande partie, d'individus graciés, et sur un

grand nombre de condamnés, rebut de l'armée ". En une

phrase, les différentes catégories de la population sont

éreintées, (lettre citée par Touchard & Lacoste,

Histoire de la gendarmerie d'Afrique et de la colonie, op. cit., p. 111114).

Au-delà de la gendarmerie, ce sont toutes les autorités

civiles et militaires qui reprennent peu ou prou la vulgate développée

ici, qu'il s'agisse d'évoquer les colons ou les indigènes

(l'armée s'épargne généralement quelques critiques).

9 - Ces rapports ne sont pas faits que de conflits, de méfiance

ou d'indifférence, on s'en doute. Ainsi d'une petite fille européenne,

mortellement blessée en mettant par inadvertance le feu à

ses vêtements; ce sont des voisins indigènes qui lui portent

secours, et la recueillent dans leur gourbi (AOM, F80.729. Rapport du

23 juillet 1855 du capitaine de gendarmerie au Gouverneur général).

Des Européens portent secours à des pèlerins musulmans

détroussés par leurs coreligionnaires, rapporte le commandant

Cardini, dans un rapport du 23 novembre 1836: " L'acte d'humanité

exercé en faveur de neuf Arabes naufragés qui se rendaient

en pèlerinage à La Mecque, a produit un très bon

effet sur les populations indigènes. Les indigènes disent

que des Arabes ont dépouillé des Arabes, et que les Français

ont accueilli et secouru les malheureux pèlerins, comme s'ils étaient

leurs frères ", (SHAT, 1H42, dossier 1.) " En passant

à la ferme Prolliac, le brigadier Gabelle, qui était à

la tête de sa brigade, a trouvé le propriétaire qui

donnait des soins à un Arabe ensanglanté "; celui-ci

assure le " courrier ", et a été attaqué

par quatre Arabes, (SHAT, 1H178. Province d'Alger. Rapport du 29 novembre

1862 du chef d'escadron commandant la 1è compagnie au ministre).