|

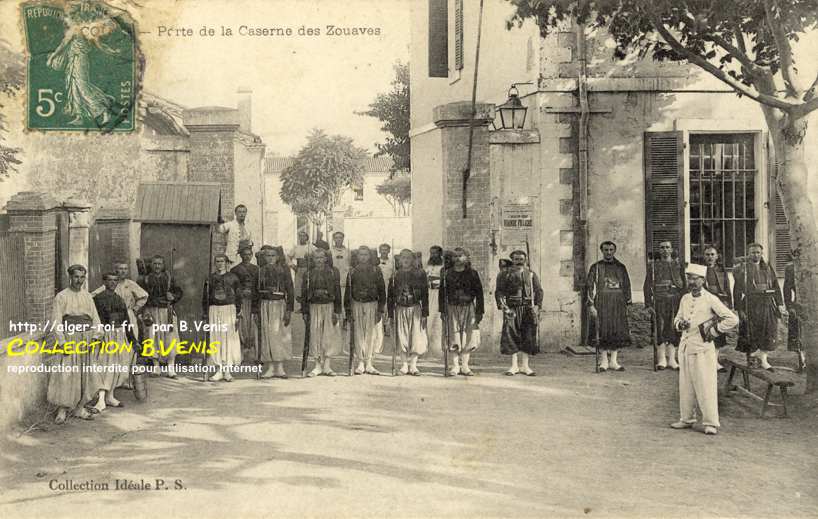

LES ZOUAVES À

TRAVERS LES CARTES POSTALES

Cette aventure commence le 14 juin 1830,

lorsque la France débarque à Sidi-Ferruch...

Les zouaves étaient des unités d'infanterie appartenant

à l'Armée d'Afrique qui dépendait de l'armée

de terre française. Ces unités, à recrutement principalement

métropolitain, ont existé de 1830 à 1962, puis de

1982 à 2006, par la garde de ses traditions au CEC 9e ZOUAVES de

Givet (Ardennes). Les régiments de Zouaves sont, avec les régiments

de Tirailleurs algériens et tunisiens, parmi les plus décorés

de l'armée française et viennent juste après le Régiment

d'Infanterie Coloniale du Maroc (RICM), appartenant aux troupes coloniales,

et le régiment de marche de la Légion étrangère,

appartenant à l'Armée d'Afrique.

D'autre pays ont également créé des corps de Zouaves

sur le modèle des troupes pontificales, Etats-Unis lors de la guerre

de Sécession.

Notons qu'en marge de l'histoire officielle de l'armée française,

le 11 Avril 1866 une circulaire du Maréchal Randon autorise la

création de la "légion d'Antibes" qui donne naissance

à un bataillon de zouaves pontificaux, pour la plupart des Français

(au service des Etats du Saint-Siège en Italie), cette création

était déjà l'idée de Juchault de La Moricière

(figure légendaire, ancien officier charismatique au 2e Zouaves,

il devient ministre de la guerre en juin 1848, puis il choisit l'exil

sous le second Empire), qui ainsi dirige un corps d'élite qui ajoute

aux traditions d'héroïsme des zouaves d'Afrique l'idée

chrétienne de l'abnégation et du sacrifice. Il est à

noter aussi qu'aux Amériques, pendant la guerre de sécession

entre Confédération et Union, le prestige de l'armée

française est tel que dans les camps du Nord et du Sud sont constitués

des régiments de zouaves, dans lesquels s'enrôlent de nombreux

volontaires souvent d'origine française.

Le terme Zouave vient du berbère ZWAVA, ou ZOUAOUA, qui est le

nom d'une tribu kabyle. Ceux-ci fournissaient des soldats aux Turcs sous

le régence d'Alger et, après la prise d'Alger (1830), ils

entrent au service de la France.

CONQUÊTE DE L'ALGERIE

Le 15 août 1830, le recrutement des

500 premiers zouaves est fait par le général en chef de

l'expédition d'Alger, le comte de Bourmont, sur les conseils et

un mémoire du colonel Alfred d'Aubignosc.

Le ler octobre 1830 le général Clauzel crée le corps

des zouaves, formé de deux bataillons. Deux escadrons de zouaves

à cheval sont également formés, mais intégrés

dès 1831 aux chasseurs d'Afrique. Il y eut une tentative de leur

incorporer les " Volontaires parisiens ", ce fut un échec

et ces volontaires formèrent le 67e régiment d'infanterie.

D'octobre 1830 à janvier 1831, ils combattent le bey de Titteri,

et occupent Blida et Médéa. Leur premier succès remarqué

a lieu le 3 juillet 1831 au col de Mouzaïa, lorsqu'ils couvrent la

retraite de la garnison de Médéa.

Après l'euphorie des débuts, deux erreurs majeures empêchent

le développement normal du " Corps des Zouaves ". En

effet, les capacités de recrutement en indigènes de la région

d'Alger ont été largement surestimées, et plus grave

encore, aucun des cadres français n'a pensé à l'adaptation

à l'activité militaire d'indigènes ayant d'autres

habitudes de vie et une autre religion. Ceci provoque l'ordonnance du

7 mars 1833 qui dissout les deux bataillons pour en créer un seul,

mais mixte. Ainsi on peut recruter aussi parmi les Français qui

vivent à Alger. Les résultats ne se font pas attendre et

dès 1835 un deuxième bataillon mixte est levé, puis

un troisième en 1837.

Le premier régiment est placé sous le commandement de Lamoricière.

Ils s'illustrent encore à la bataille de l'Ouarsenis, à

l' Isly (1844), et prennent Zaatcha en 1849.

Paradoxalement, l'accroissement de volontaires français empêche

le recrutement normal des arabes, ceux ci en effet préférant

se retrouver entre eux dans des unités homogènes.

Ainsi l'ordonnance du 8 septembre 1841, qui réorganise la composition

de l'Armée française indique la formation d'un régiment

de zouaves formé de trois bataillons. Mais la nouvelle particularité

essentielle et fondamentale dans la politique de recrutement, est que

les troupes indigènes ne font plus partie de ce corps.

Les zouaves sont dorénavant exclusivement d'origine métropolitaine.

Les autochtones forment alors les Tirailleurs algériens, les Turcos,

(7 décembre 1841).

Le 13 février 1852, Louis-Napoléon signe un décret

portant à trois le nombre de régiments de zouaves, chacun

des trois bataillons existants formant le noyau des nouveaux régiments

ainsi créés.

Et pour les distinguer entre eux, une couleur est appliquée au

tombeau (Francis Rambert :" Il

s'agit en réalité du tombô (et non du tombeau) qui

se réfère à l'ornement des côtés de

la veste orientale que portent zouaves, tirailleurs et spahis, et dont

le fond différencie les régiments par sa nuance.

Les passementeries de la veste d'origine turque représentent une

sorte de serpent enroulé ou de queue dont le centre a été

orné d'un fond de drap, de soie ou de velours dont la couleur tranche

le plus souvent avec la couleur de la veste. C'est ce morceau de tissu

de couleur qui aurait désigné ces passementeries par le

mot d'origine arabe dumbé qui signifie " queue ". Du

mot turc transcrit dumbé par les dictionnaires, la représentation

en caractères arabes pouvait se lire dombou, bientôt prononcé

" tombô " par les soldats de la conquête de l'Algérie.)

de la veste:

- le ler cantonne à Blida en Algérois, tombeau garance ;

- le 2e à Oran (caserne du Château Neuf) en oranais, tombeau

blanc ;

- le 3e à Philippeville (caserne de France) en Constantinois, tombeau

jaune.

UNIFORME

Document Bernard Venis

Document Bernard Venis

Voir Kolea

|

L'uniforme des zouaves est très élaboré.

Les zouaves portaient une chéchia avec un gland coloré (généralement

jaune, rouge, bleu ou vert) et un turban, une veste courte et ajustée

sans boutons, une large ceinture de toile longue de trois mètres

enroulée autour de la taille, des culottes bouffantes, des guêtres

blanches et des jambières. La ceinture était l'élément

le plus difficile à mettre, le zouave devant souvent appeler à

l'aide un de ses compagnons. Le style de cet uniforme, variant totalement

de celui des autres types d'infanterie français, a pour origine

le style vestimentaire des populations kabyles de l'époque.

L'uniforme que portent les zouaves, a une implication des plus importantes

dans l'esprit de corps de ces hommes hors du commun à forte proportion

d'engagés volontaires et de rengagés, ce qui explique la

ténacité, la force et la cohésion au sein des divers

régiments. De ce fait la tenue à " l'orientale "

si remarquable ne subira pratiquement aucune modification, du moins pour

la troupe, pendant toute sa période de dotation.

Cet uniforme, si étrange, tient plus d'une mode et d'une fascination

pour les choses exotiques lors de la dernière moitié du

XIXe siècle, que d'une réelle exigence bien fondée

et raisonnable en terme d'habillement militaire. Ainsi l'on tente de concilier

l'inconciliable, car le zouave a besoin d'une tenue chaude pour les nuits

fraîches et d'une tenue fraîche pour les journées chaudes.

Et ces effets comportent énormément de défaillances

: son pantalon large s'accroche dans les broussailles, veste et gilet

découvrent le cou, le collet à capuchon ne protège

pas les jambes ni les cuisses du froid et de la pluie, et la chéchia

ne protège contre rien... et pourtant, le prestige eut le dessus.

CAMPAGNES

Les zouaves se distinguent à plusieurs occasions lors des campagnes

du Second Empire. La guerre de Crimée est la première campagne

des zouaves en dehors de l'Algérie. En Crimée, à

la bataille de l'Alma, le 3e régiment de zouaves prend par surprise

les Russes en gravissant des escarpements rocheux, en s'emparant de leur

artillerie puis en la retournant contre eux. C'est en hommage à

cette victoire qu'est réalisé le zouave du pont de l'Alma,

sur la Seine, à Paris.

Entre plusieurs escarmouches contre des tribus sans cesse en révolte

en Kabylie, la campagne d'Italie contre les autrichiens est engagée.

Puis c'est la mésaventure au Mexique, où le 2e puis le 3e

Zouaves se distinguent. Juillet 1870, la France déclare la guerre

à la Prusse, et malgré les infortunes des combats, les régiments

se couvrent de gloire, surtout à la bataille de Froeschwiller-Woerth.

Pendant la 3e république, les quatre régiments de zouaves

sont reconstitués en 1872. Ils participent à des opérations

de maintien de l'ordre d'ampleurs diverses en Algérie et Tunisie,

puis à la pacification du Maroc. Les événements à

Hanoï au Tonkin de 1883 à 1900, contraignent la France à

envoyer nos troupes en Indochine. Les régiments de zouaves participent

bien entendu également à la Première et à

la Seconde guerre mondiale. Il serait trop long de rappeler les glorieux

faits d'armes des régiments mais il faut savoir que pour les décorations

et les citations, les zouaves, avec les tirailleurs nord-Africains, sont

parmi les troupes les plus honorées.

" Magnifique régiment animé de toutes les vertus guerrières

qui a généreusement versé son sang sur les principaux

champs de bataille et a connu le succès chaque fois qu'il a fait

revivre en l'ennoblissant encore par la constance et la ténacité

de ses efforts la tradition des Zouaves. "

Avec l'indépendance de l'Algérie et le rapatriement des

Européens en Juillet 1962, le corps des zouaves est dissous. La

devise des zouaves est : "Etre zouave est un honneur. Le rester est

un devoir".

Jean Marc LABOULBENE

Bibliographie :

Bruno Carpentier, La légende des zouaves ED. SOPAIC

Jean -François Catteau, Militaria n° 129 & 197, Histoire

& Collection.

|