L'action de l'armée en faveur des jeunes et des femmes en Algérie

Dans une étude très fouillée ( D'Humières Henry, L'armée française et la jeunesse musulmane. Algérie 1956-1962, Éditions Godefroy de Bouillon, 40 rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris, 2002, 306 pages dont de riches annexes sur les Harkis, sur les S.A.S. dont celles du capitaine Montaner, sur le service militaire adapté, et des extraits de Mémoire et Vérité des combattants d'A.F.N.), qui rassemble directives officielles, extraits de conférences, d'ouvrages historiques et témoignages de militaires et de musulmans, le colonel Henry d'Humières présente un tableau complet de la politique engagée en Algérie en faveur de la jeunesse, dont il a été un acteur éminent et passionné. Cette politique, totale et foisonnante, dans laquelle les jeunes femmes n'ont pas été oubliées, a comporté un grand nombre d'initiatives d'origines diverses, lancées initialement par l'administration civile avant d'être reprises et amplifiées par l'armée et par le bénévolat.

Les initiatives civiles

Après avoir créé, en septembre 1955, les Sections administratives spécialisées (S.A.S.) destinées à encadrer et développer les zones rurales, le gouverneur Soustelle est l'initiateur, en octobre, des Centres sociaux qui, sous la conduite de Germaine Tillion, ont pour ambition d'élever le niveau de vie des populations défavorisées; 300 moniteurs dans 35, puis 65 Centres, dispenseront cette éducation, qui sera cependant compromise par les imprudences de quelques-uns ( LACOUTURE Jean, Le témoignage est un combat. Une biographie de Germaine Tillion, Le Seuil, 2000, p. 254.). Ces Centres doivent compléter le plan de scolarisation qui vise à créer 18000 classes nouvelles, et auquel 2 000 appelés instituteurs, instruisant 70000 élèves en 1960, apporteront leur concours. La Direction générale à l'action sociale développe dans toutes les villes, avec le concours de l'armée, la formation professionnelle, tandis que le plan Bernard prévoit en décembre 1957 de former des jeunes sans travail dans des Centres en métropole et dans des Centres urbains en Algérie.

L'action de l'armée

Du côté militaire, les premières

actions sont à Constantine en 1956 celles des groupes Sports et

Loisirs, et la formation dispensée par le Service d'entraînement

préparatoire aux réserves (S.E.P.R.). En pleine bataille

d'Alger, le général Massu fonde le premier Centre de formation

de la Jeunesse algérienne (C.F.J.A.) à Maison-Carrée,

en même temps qu'une Cité ouvrière de 200 lits et

un Centre de pré-formation professionnelle à Kouba.

Vingt-six C.F.J.A. qui sont confiés aux officiers S.A.S. fonctionnent

en juillet 1958. Parallèlement, l'armée crée trois

Centres militaires de formation professionnelle (C.M.F.P.) : Rivesaltes

en janvier 1958, Fontenay-le-Comte en juillet 1959, Alençon en

juillet 1961; chacun formera 300 jeunes dans des stages de six mois.

Le besoin en animateurs a conduit le colonel Lacheroy, chargé de

l'action psychologique, à promouvoir un Centre d'entraînement

de moniteurs de la Jeunesse algérienne (C.E.M.J.A.) à Issoire

en juillet 1957, sous la direction du capitaine Lemaire. En janvier 1959,

un centre est créé à Nantes pour les monitrices,

dirigé par Mlles Clarens, puis à Longjumeau. 300 garçons

et 90 filles sont ainsi formés tous les six mois et rejoignent

les S.A.S. à la sortie, travaillant par équipe mixte franco-musulmane.

En 1960, il y a 700 S.A.S. et 30 S.A.U. (Sections administratives urbaines).

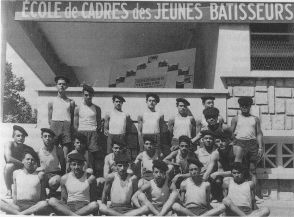

En juin 1958, le général Salan a lancé les groupes

des Jeunes Bâtisseurs, comprenant 12 équipes mixtes (musulmans,

métropolitains et pieds-noirs), qui sont mis à la disposition

des S.A.S. et S.A.U. dans chaque zone (département). Une école

de cadres, dirigée à Cherchell

par le dynamique capitaine Moinet, avec le soutien du colonel Marey, forme

en trois semaines une centaine de cadres pour les Jeunes Bâtisseurs.

Extrait de Le livre des Harkis, Taouès Titraoui et Bernard Coll, édité par Jeune Pied Noir, 1991. |

Un arrêté du ler décembre

1958 complète ce dispositif en créant une structure encadrante,

le Service de formation de la Jeunesse algérienne (S.F.J.A.), qui

sera dirigé par le général Gribius jusqu'en juin

1959, par le général Dunoyer de Segonzac jusqu'en juillet

1961, enfin par le général Boudjoua qui aura la charge de

dissoudre le service en juin 1962. Nul n'était mieux préparé

à cette mission que le général de Segonzac, "

le vieux chef " qui, en 1941, avait encadré le centre d'Uriage

où se trouvaient Paul Delouvrier et Hubert BeuveMéry. Voici

comment il définit les objectifs du Service:

" Le S.F.J.A. se propose de donner une éducation à

la fraction de la jeunesse musulmane qui lui est confiée, en vue

de lui permettre de devenir maîtresse de son avenir personnel dans

un cadre français... La masse des jeunes de seize ans étant

considérable..., ce sont les meilleurs sujets que nous devons toucher

en opérant une sélection... indépendante de la classe

sociale, des diplômes acquis et des recommandations. On doit recruter

les éléments d'une véritable élite populaire...

Mais cette élite ne se présentera comme telle que si nous

avons su donner aux jeunes qui la composent une force, un élan,

des raisons de vivre et de s'imposer ".

S'adressant aux jeunes filles, il précise le 31 mars 1960: "

Libérer la femme musulmane, c'est-à-dire lui donner une

place égale à celle de l'homme; voilà la mission

exaltante qui est proposée aux monitrices de Nantes... Elles doivent

croire à ce qu'elles font, croire à la réussite finale

de ce qui doit être pour elles un véritable apostolat, croire

à la beauté profonde de leur mission ".

Les témoignages des instructeurs ( DUPONT

DE DINECHIN Bertrand, Algérie Guerre et paix, Nouvelles Éditions

Latines, 1992.) qui les ont formés, et des officiers

S.A.S. qui les ont employés, témoignent de l'enthousiasme

et de l'adhésion des jeunes qui y ont participé. C'est dire

la réussite de ce programme.

Par le canal des Bureaux départementaux de la Jeunesse (B.D.J.)

et des S.A.S., le S.F.J.A. prend en compte les C.F.J.A., sous la forme

d'internats de quarante jeunes, il encadre des Foyers de jeunes, externats

d'une centaine de participants, et des Foyers sportifs qui rassemblent

60 000 garçons et 10 000 filles. En mai 1960 est créée

à Guyotville

une École de cadres pour jeunes de haut niveau. À

Rovigo, un Centre de formation de moniteurs agricoles instruit 80 jeunes.

Foyers sportifs, Foyers de jeunes et C.F.J.A. (qui assurent la continuité

des Jeunes Bâtisseurs) ont pour mission de " donner aux

enfants et aux jeunes une éducation de base, le sens de leurs devoirs

de citoyens, et une initiation professionnelle ". C'est ainsi

qu'au troisième trimestre de 1960, sur 736 jeunes sortis des C.F.J.A.,

520 ont été placés. Les moyens humains du S.F.J.A.

à la fin de 1960, sont de 46 officiers d'active, 316 officiers

du contingent, 1 400 moniteurs et 774 ouvriers professionnels. En 1961,

4 500 moniteurs et 300 monitrices seront en fonction dans 300 internats

et externats et 700 Foyers sportifs.

En marge du S.F.J.A., la Commission Armées-Jeunesse organise des

stages d'étudiants métropolitains dans les S.A.S., et de

séjours de jeunes Algériens dans les Foyers Léo Lagrange

en métropole.

Action au profit des femmes

S'agissant des femmes et des familles, l'opération

pilote du printemps 1957 dans l'ouest algérois a montré

la nécessité de leur venir en aide et de les faire évoluer.

Quarante-cinq personnels féminins de l'armée, renforcés

en fin d'année par le corps des Assistantes sanitaires et sociales

rurales auxiliaires (A.S.S.R.A.) forment alors des Équipes médico-sociales

itinérantes (E.M.S.I.). Au nombre de 340, elles coopèrent

avec les 200 attachées féminines des S.A.S., avec les sections

féminines du S.F.J.A. et avec les Cercles féminins de Mme

Massu (voir ci-dessous). Constituées d'une Européenne et

d'une Musulmane, les équipes vont d'un village à l'autre

pour apporter des soins, sous la responsabilité de 500 médecins

militaires. Elles donnent des leçons de couture et de puériculture

dans les mechtas, et encouragent la scolarisation des filles. La méfiance

de l'accueil initial fait place à l'enthousiasme et à ramifié.

" Les jeunes femmes, écrit Georgette Brethes, responsable

E.M.S.I. dans le Titteri,

aspiraient à une vie meilleure, à l'européenne, nous

disaient-elles. Elles comptaient sur nous pour les aider à faire

comprendre à leur mère qu'elles ne voulaient pas être

mariées à un vieillard... Nous intervenions aussi auprès

des hommes, pour les mariages (En application

de l'ordonnance du 5 février 1959 sur le mariage des personnes

de statut coranique) et les répudiations. Pour la pacification,

disait un officier, une E.M.S.L vaut un bataillon. Un certain nombre étaient

très fières d'être décorées de la valeur

militaire. Toutes n'ont pu être rapatriées ( 340

est l'effectif budgétaire, mais compte tenu du turn over, 800 jeunes

femmes ont été E.M.S.I. Dix ont été tuées

avant le cessez-le-feu, dont trois Françaises. On ignore combien

ont été massacrées en,1962.

Certaines ont participé ensuite à l'encadrement des camps

d'accueil et des chantiers forestiers en métropole.), et

plusieurs A.S.S.R.A. ont payé de leur vie leur attachement à

la France. Cette tâche immense menée pour la promotion de

la femme musulmane fut accomplie par les E.M.S.I. avec un grand dévouement,

dans des conditions matérielles et morales souvent pénibles

".

Le bénévolat

Reste l'action de bénévoles,

dont Suzanne Massu sera l'initiatrice. L'Association Jeunesse qu'elle

crée en avril 1957 bénéficie du financement d'un

mécène qui garde l'anonymat. Des Centres Jeunesse voient

le jour, ainsi que des Foyers de Yaouled, qui sont confiés au médecin-lieutenant

Sangline. L'association participe à la construction de la Cité

ouvrière de Maison-Carrée, crée le Foyer

de Bouzaréah, l'Internat de

Chéragas, et organise des colonies de vacances (100

jeunes) à Moumour dans les Pyrénées-Atlantiques.

Enthousiasmée par les manifestations de fraternisation du 16 mai

1958, celle qui fut Rochambelle, lance à la radio l'appel célèbre:

" À moi les femmes, toutes les femmes de bonne volonté.

Le feu de joie qui flambe sur le Forum ne doit pas s'éteindre.

Pour l'alimenter, il lui faut toutes les petites brindilles d'amour que

nous portons en nous. " Du Forum au foyer ", ce sera notre devise

pour que la grande réconciliation pénètre au plus

intime des populations. C'est là notre affaire, mes soeurs. Aidez-moi,

venez à moi, je suis Suzanne Massu à Alger, et je vous appelle

à l'aide ! ".

Ainsi naît, avec le concours de Jeanine de La Hogue et de centaines

de bénévoles, femmes d'officiers, de sous-officiers, de

Françaises et de Musulmanes d'Algérie, le Mouvement de solidarité

féminine qui, en janvier 1960, comprendra 300 Cercles féminins,

regroupant 60000 femmes. L'opération " machines à coudre

" associera, grâce à Pierre Bellemare et à Radio-Luxembourg,

les femmes de France aux femmes d'Algérie. Guy Vincent, chef de

S.A.S. à Oran, évoque le suivi de cette opération:

" Les femmes du bled découvrent et apprennent l'usage de

ces appareils... Le succès des ouvroirs auprès de la population

féminine est considérable... Cela va se traduire au cours

des années, par plusieurs évolutions notables. Par exemple,

les femmes se voilent de façon moins rigoureuse... Nous notons

à cette époque une certaine recherche dans la coquetterie.

Les vêtements sont plus recherchés, les couleurs plus vives...

Certains signes laissent nettement percevoir un franc désir d'émancipation,

surtout dans la lancée du 13 mai. Cela est particulièrement

sensible pour le mariage. Les jeunes filles manifestent le désir

de jouir d'une certaine liberté pour le choix des futurs époux.

Il s'agissait là, peut-être, de la véritable révolution

à réaliser en Algérie ".

Préfaçant le livre d'Henry d'Humières, le général

Jean Delaunay se " demande pourquoi une action d'une telle envergure,

menée par des hommes (et des femmes) aussi compétents et

motivés, en complément d'opérations militaires de

pacification menées de façon victorieuse à partir

de 1958, n'a pas permis de retourner la situation algérienne ".

Il en donne trois raisons :

- " Cette campagne d'éducation a été lancée

trop tard. Malgré sa vigueur, elle n'a pas réussi à

rattraper plus d'un siècle d'inertie administrative, ni le retard

correspondant dans les mentalités... "

- " Devant les atermoiements de la politique française

en Algérie..., le F.L.N. a réussi à s'imposer clandestinement,

mais efficacement par la terreur et la propagande... "

- " Et par-dessus tout, les efforts faits sur le terrain furent

littéralement ignorés - voire trahis - de Paris car, loin

de laisser du temps au temps pour changer les mentalités, (on)

ne songeait alors qu'à se débarrasser du problème

".

Le livre du colonel d'Humières constitue sans nul doute une nécessaire

réhabilitation de l'action de pacification et d'éducation

de l'armée en Algérie.

Maurice Faivre