Dans les pays musulmans où elle

a exercé sa souveraineté, la France a engagé dans

ses armées, comme soldats de métier, conscrits ou supplétifs,

des ressortissants des populations autochtones. En même temps, elle

a souvent confié à l'autorité militaire l'administration

de ces populations. Après avoir rappelé l'historique de

ces relations, cet exposé s'efforcera d'en dégager les caractères

généraux.

HISTORIQUE

Le véritable précurseur de l'engagement des Musulmans, si

l'on fait abstraction des Croisades (1) et de la défense de Gorée

en 1765, est le général Bonaparte qui, au cours de la campagne

d'Égypte, recrute des déserteurs turcs et des cavaliers

palestiniens, crée un régiment de Dromadaires et ramène

en France des chasseurs d'Orient et des Mameluks de la Garde (2)o Lors

de la conquête de l'Algérie, des unités de zouaves

et de chasseurs d'Afrique sont créées dès 1830 et

1831, puis des auxiliaires sont recrutés en 1835 dans les compagnies

d'infanterie; ce sont les fameux turcos, devenus tirailleurs en 1841,

et dont le modèle sera reproduit au Sénégal en 1857,

au Tonkin en 1879 et à Madagascar en 1895. Le corps des spahis

est mis sur pied en 1843 et les compagnies méharistes en 1894.

Des " Bureaux arabes ", auxquels succéderont les "

Affaires indigènes ", administrent les territoires militaires

à partir de 1844. En 1908, le général Lyautey crée

les goums marocains. En 1912 enfin, la conscription est instituée

en Algérie.

Auxiliaires ou réguliers, ces combattants ont été

engagés au XIXe siècle dans toutes les campagnes militaires

de la France, Algérie, Crimée, Italie, Indochine, Mexique,

Tunisie et Madagascar. 13 900 Musulmans sont engagés dans les combats

de 1870- 1871 . En 1914-1918, 176 000 Musulmans d'Algérie dont

86 500 engagés volontaires, sont sous les drapeaux. A leur côté,

40 000 Tunisiens sont mobilisés. En 19391940, 123 000 Algériens

sont engagés dans la guerre en France. En 1942-1945, quinze classes,

comprenant 233 000 Musulmans, sont mobilisées en Afrique du Nord

et constituent " l'Armée d'Afrique " (3). Les successeurs

de cette armée servent ensuite dans les unités régulières

de tirailleurs, spahis ou chasseurs d'Afrique. En 1953, une trentaine

de bataillons nord-africains combattent en Indochine.

Parallèlement, et en partant de l'infanterie de marine, Faidherbe

et Galliéni ont formé des bataillons de tirailleurs sénégalais

qui, de 1852 à 1892, établissent l'ordre colonial en Afrique

occidentale et équatoriale, au prix d'opérations qui eurent

leurs heures de gloire mais aussi leur part d'ombre. Créée

en 1900, l'armée coloniale constitue la Force noire sur laquelle

le général Mangin fonde les plus grands espoirs. Dix bataillons

sont engagés sur le front français en 1914, ils sont quarante-deux

en 1918, plus vingt-trois dans l'armée d'Orient. En 1939, dix divisions

d'infanterie coloniale (D.I.C.) sont sur pied et, en novembre 1943, 80

000 Africains sont engagés sur les théâtres d'opérations

contre l'Axe. Plusieurs bataillons participent ensuite aux conflits d'Indochine

et d'Algérie.

Au début de la guerre d'Algérie, le recrutement des combattants

musulmans rencontre des difficultés en raison de la propagande

nationaliste, de l'indépendance accordée au Maroc et à

la Tunisie et des menaces terroristes. Des Sections administratives spécialisées

(S.A.S.) retrouvent alors la tradition des Bureaux arabes. L'amélioration

de la situation en 1959 (plan Challe et barrages frontaliers) permet une

rapide montée en puissance des soldats réguliers et supplétifs

(harkis, moghaznis, autodéfenses, etc...). Mais à partir

de 1961, la perspective des négociations se traduit par la démobilisation

des combattants musulmans, dont beaucoup subissent en 1962 les représailles

des rebelles. Une minorité de survivants est rapatriée en

métropole de 1962 à 1965.

Caractéristiques des combattants musulmans

La mobilisation sélective de combattants musulmans, limitée

par rapport à la ressource démographique, procure aux armées

françaises un appoint d'effectifs conséquents lors des deux

guerres mondiales, des guerres d'Indochine et d'Algérie. Cette

participation varie selon les territoires d'origine, Afrique du Nord ou

Afrique noire. Leur rusticité, leur aptitude au combat en montagne

et dans le désert, en font des combattants redoutables, qui doivent

être bien encadrés pour éviter les excès :

razzia, prise de butin et d'otages. Les taux de pertes confirment leur

courage au combat. Ils se distinguent en 1870 à Wissembourg et

Froeschwiller, sur le front de 1914 en France et à l'armée

d'Orient. Ils prennent une part importante aux campagnes de Tunisie et

d'Italie ainsi qu' au débarquement de Provence.

En Algérie, l'efficacité des commandos de chasse est reconnue.

Les relations, non exemptes de paternalisme, entre les cadres militaires

et les Musulmans se caractérisent par la fidélité

au chef, par la fra?

ternité d'armes et le souci de promotion humaine. Les officiers

sont parmi les premiers à développer la connaissance scientifique

des populations indigènes. Admiratifs envers la piété

des Musulmans, ils observent avec inquiétude la montée de

l'islamisme. Ils sont attachés à leurs subordonnés,

défendent leurs intérêts quand ils sont traités

de façon inégalitaire et s'opposent aux politiques d'abandon.

Survivances et imitations

La décolonisation, lorsqu'elle a été violente, a

généralement rompu les liens entre l'armée française

et les peuples musulmans. Cependant certains cadres africains de l'armée,

fidèles aux valeurs qui leur ont été inculquées,

participent au développement politique et économique de

leur pays, tandis que des coopérants militaires forment leur armée

et que les soldats français de la paix perpétuent la tradition

humanitaire de leurs aînés. Bien que les Ier régiments

de tirailleurs et de spahis aient conservé les traditions de leur

corps d'origine, il n'existe plus dans l'armée française

d'unité de recrutement musulman. Les jeunes Français d'origine

maghrébine, après avoir été tentés

de faire leur service en Algérie, conformément à

l'accord Mauroy-Ibrahimi de 1983, optent désormais dans leur très

grande majorité pour le service dans l'armée française.

Ils en seront dispensés en l'an 2003, mais auront la possibilité

de s'engager, comme un certain nombre l'a fait lors de la guerre du Golfe

(4).

En Algérie, le colonel Boumediene a fait appel dans les années

1960-1970 à d'anciens cadres de l'armée française

pour encadrer les Centres d'instruction de l'A.N.P. En revanche, les anciens

supplétifs sont toujours rejetés par l'opinion algérienne,

et par le pouvoir, qui accuse même les fils de harkis de fomenter

des actes de vengeance dans le cadre des groupes armés islamistes

(5).

Au début de 1989, le roi Hassan II répond aux détracteurs

de la mosquée de Casablanca : "... je vais encore vous surprendre,

j'en arrive dans ces

moments-là, tenez-vous bien, à regretter ces contrôleurs

civils et ces officiers des Affaires indigènes qui, sous le régime

honni de la colonisation, n'en avaient pas moins une connaissance intime

de l'âme marocaine et de l'islamisme qui l'irrigue... ".

Dernière survivance, la recréation en Mauritanie, avec l'aide

d'officiers français, d'un escadron blanc dont les méharistes

bénéficient de moyens modernes (U.L.M. et G.P.S. de positionnement).

Maurice Faivre

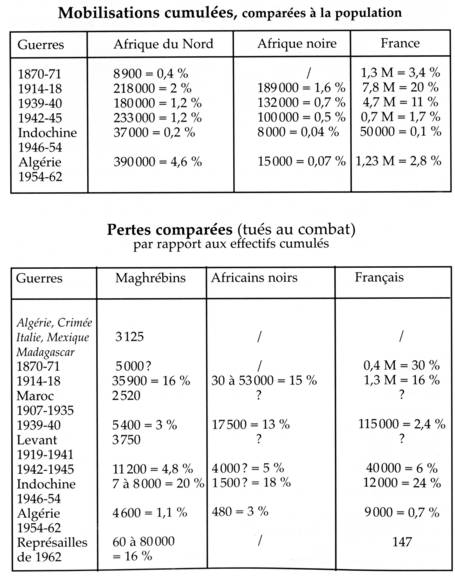

Les estimations des effectifs sont souvent

contradictoires, par le fait que les troupes de souveraineté ne

sont pas toujours distinguées des forces engagées sur un

théâtre extérieur. Quant aux chiffres des pertes,

ils additionnent souvent les tués au combat, les disparus, les

morts de maladie et par accident, et les blessés non récupérables.

Les chiffres des tableaux joints sont donc des approximations qui peuvent

être contestées.

Mobilisations cumulées, comparées à la population

Notes :

1 - Musulmans engagés par Tancrède et Renaud de Châtillon.

Turcopoles des Templiers.

2 - A partir de 1806, le lieutenant Selve organise l'armée égyptienne

de Muhamed Ali, et le capitaine Boulin celle du Vizir de Constantinople.

Des troupes illyriennes sont levées en Dalmatie par Napoléon.

3 - N.D.L.R. : l'Armée d'Afrique comprenait en outre, 176 000 hommes

issus des vingt- sept classes d'âge (de 19 à 45 ans) mobilisables

parmi les Français d'Afrique du Nord, soit 16,40 % de la population

(cf. l'algérianiste n° 65, p. 24).

4 - De 1982 à 1997, 35 040 jeunes ont fait l'option algérienne,

mais seulement 1 635 ont été appelés. L'option constitue

en fait un moyen d'échapper à tout service. En 1995, pour

875 options, trente jeunes ont été appelés.

5 - Journal El Watan du 31 octobre 1993 et 1er novembre 1994.

Sources :

- Général DELMAS, Naissance des Corps indigènes en

Afrique, in l'Épaulette 7/92, p. 31. - SHAT / Documentation, pour

le XIXe siècle et les campagnes d'outre-mer.

- YACONO X., Histoire de l'Algérie, L'Atlanthrope 1994 pour les

guerres de 1870-1871, 1914-1918 et 1962...

- MEYNIER G., L'Algérie révélée, Genève

1981, pour 1914-1918.

- FRÉmEAux J., Les armées françaises pendant la Seconde

Guerre mondiale, colloque SHAT de 1985, p. 355.

- AGERON C.R., Histoire de la France coloniale, A. Colin, 1990 pour 1939-1940

et 19431944.

- CARLIER C. et PEDRONCINI G., Les troupes coloniales dans la Grande Guerre,

Économica, 1997.

- RECHAM B., Les Musulmans algériens dans l'armée française.

1919-1939.

- RivEs M. et DIETRICH R., Héros méconnus. Mémorial

des combattants d'Afrique noire et de Madagascar.

- Général SPR,LMANN, De l'Empire à l'hexagone, Perrin,

1981.