-------Pendant

plus de cent ans, la France a compté dans les rangs de son armée

des Algériens musulmans dont il est inutile, tant cela est connu,

de rappeler qu'ils prirent une part active et glorieuse à notre

histoire militaire.

-------L'armée

française avait su conquérir la confiance, l'estime et

le dévouement total de ces Arabes, Kabyles, Arabo-Berbères

qui servaient avec fierté dans les unités de tirailleurs

et de

spahis.

-------Et

puis cette armée d'Afrique a disparu de notre horizon et si sa

présence physique n'est plus, son souvenir demeure dans le coeur

de tous ceux, Français de souche comme anciens tirailleurs algériens,

qui ont eu l'honneur de servir dans ses rangs.

-------Notre

propos n'est pas de faire l'historique des unités de tirailleurs

nordafricains mais d'exposer brièvement quelques traits caractéristiques

de l'évolution de leur formation et du comportement de ces troupes.

-------Tout

d'abord, les contingents indigènes furent considérés

comme des auxiliaires de l'armée. Issue des " bataillons

indigènes " recrutés dès le 1er octobre 1830

- soit trois mois après le débarquement à Sidi-Ferruch

-, et après bien des tâtonnements et des transformations,

une unité formant corps fut créée le 10 février

1840 comprenant un escadron de spahis et quatre compagnies d'infanterie.

En 1841, trois bataillons de " tirailleurs indigènes

" furent formés, un pour chaque province, avec officiers

français parlant obligatoirement arabe et officiers musulmans.

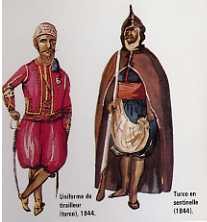

-------Ce

n'est qu'en 1843 qu'un uniforme fut adopté, qui ne manquait ni

de coloris ni de pittoresque : veste arabe vert dragon, gilet et pantalon

de drap garance, ceinture cramoisie, calotte cramoisie avec gland bleu,

turban en coton rayé blanc et bleu, petit collet ou caban vert.

-------À

partir de 1853, les bataillons prirent les caractéristiques d'une

troupe régulière et l'uniforme qui leur fut donné

resta à peu de chose près le même jusqu'en 1914

: pantalon et veste bleu ciel, caban bleu foncé, ceinture et

chéchia rouges. Le tombeau de la veste, ou fausse poche, distinguait

l'origine des bataillons : garance pour celui d'Alger, blanc pour celui

d'Oran et jonquille pour celui de Constantine.

-------C'est

dans cet uniforme que fut créé, le 9 mars 1853, le "

régiment de tirailleurs algériens ". Le 1er janvier

1856 furent formés trois régiments, un dans chacune des

provinces, le premier à Alger, le deuxième à Oran

et le troisième à Constantine. Ce sont les trois ancêtres

dont tous les régiments de tirailleurs algériens sont

issus - et c'est depuis cette date qu'ils font vraiment partie intégrante

de l'armée française.

Les " boujadi

" jeunes appelés

-------Plus connus

sous le nom de " turcos ", ils participent à

toutes les campagnes du second Empire et de la IIIe République

: guerres de Crimée (1854-1855) et d'Italie (1859), campagne

du Sénégal (1860-1861) et de Cochinchine (18611864), guerre

du Mexique (1862-1867), guerre de 1870-1871 en Lorraine, aux armées

de la Loire et de l'Est, campagnes de Tunisie (1881-1883), du Tonkin

(1883-1886), de Madagascar (1895), colonnes de pacification en Algérie,

au Sahara, opérations au Maroc de 1907 à 1912.

-------Partout

où la France combattait il y eut des tirailleurs algériens,

vrais guerriers, hommes de poudre, combattants ardents, téméraires.

-------Les

qualités des contingents algériens incitèrent le

gouvernement à en tirer un plus grand parti pour étoffer

l'armée française, surtout devant les marées impérialistes

allemandes du début du xxe siècle. Le recrutement des

troupes nord-africaines se faisait uniquement par engagement et rengagement

jusqu'à la parution du décret du 3 février 1912,

qui instituait un recrutement de tous les Algériens âgés

de dix-neuf ans afin de pouvoir pratiquer l'appel de ces jeunes gens

et compléter ainsi les effectifs fixés par le ministère

de la Guerre.

-------Le

1er août 1914, l'Algérie comptait 28 900 engagés

ou rengagés et 3 870 appelés - soit 13 % de boujadi (jeunes

appelés). Pendant la guerre 1914-1918, le nombre des engagés

fut de 80 000, celui des appelés fut le même. Plus de trente

régiments de tirailleurs prirent

part à la Grande Guerre, au cours de laquelle leur conduite fut

digne des plus grands éloges.

-------Après

la guerre, la proportion d'appelés fut variable ; certains régiments

en avaient 10 %, d'autres 30 %. Par un système de relève,

on peut dire que tous les bataillons de tirailleurs firent campagne

de 1918 à 1939, soit au Maroc, soit en Syrie, et ce furent de

très

belles unités qui prirent part à la seconde guerre mondiale.

Pendant la malheureuse campagne de 1940, elles firent preuve de fermeté

dans l'adversité et d'un dévouement absolu. Les pertes

furent cruelles.

-------Plus

tard, les unités de tirailleurs, reformées avec les "

restes " et des engagés, sous l'impulsion d'abord du général

Weygand, puis du général Juin, furent le fer de lance

de l'armée française de la reconquête. Le corps

expéditionnaire français en Italie, la 1è armée

en France, en Alsace, en Allemagne, eurent un noyau d'infanterie algérienne

et marocaine qui fut à l'origine de bien des victoires - Garigliano

et passage du Rhin, pour n'en citer que deux.

-------Mais

qu'étaient-ils donc, ces hommes du Maghreb, si attachés

et si fidèles au drapeau français ?

-------Deux

types bien distincts composaient l'armée d'Afrique. L'Arabe,

grand, au teint plus foncé, le nez légèrement busqué,

bavard et enthousiaste, aimant la fantasia, dépensier, parfois

nonchalant et négligent. Le Kabyle, de taille moyenne, figure

ronde, aux yeux clairs, souvent taciturne, travailleur, industrieux,

cherchant à " gagner du galon ", économe.

La fidélité

au chef...

-------Tous étaient

courageux, résistants, marcheurs infatigables, enclins à

la chikaya, aux disputes, rancuniers parce que susceptibles... Mais

toutes ces imperfections étaient effacées par une qualité

précieuse : la fidélité au régiment et à

la personne du chef qui les commandait directement.

-------Combien

d'officiers et de sous-officiers ont eu la vie sauve grâce au

dévouement total d'un de leurs tirailleurs, en particulier de

leur ordonnance ! En juillet 1925, dans la région de M'Sila (Rif

oriental), au cours d'un combat rapproché, le tirailleur Arab

ben o Mohamed, ordonnance d'un sous-lieutenant, se porte auprès

de son chef et lui fait un rempart de son corps. Il est tué.

Le sergent Amrouche se tourne alors vers un tirailleur et lui dit :

" Ahmed, prends la place. " Ahmed, un colosse de 1,80 m, couvre

de sa haute stature son jeune chef de section.

|

|

-------Jamais un

mort ou un blessé n'était abandonné sur le terrain,

au besoin toute la compagnie participait à son ramassage.

-------Cette

fidélité, cet attachement, s'expliquent par la forme même

du service dans les unités nord-africaines et aussi par le besoin

que le tirailleur éprouve d'être commandé par un gradé

qu'il connaît.

-------Avant

1940, l'appelé ou l'engagé était mis à l'instruction

pendant près d'un an, puis affecté à une section

d'une compagnie ; il y restait le temps de son

service légal ou le temps de son contrat. Ceux qui rengageaient

restaient dans leur compagnie d'origine.

D'autre part, il était normal pour un officier sortant d'une école

de faire cinq ou six ans à la tête de sa section. Il était

fréquent pour itn officier de servir dans un régiment de

tirailleurs pendant plus de quinze ans de sa carrière (au cours

de plusieurs périodes).

-------C'est

ainsi par exemple qu'un bataillon du 22e R.T.A. quitta Verdun en juin

1915 pour le Maroc et y retourna en novembre 1916 avec les cadres qui

n'avaient pas été mis hors de combat. Cette continuité

dans le commandement et le service à long terme de la troupe donnaient

une valeur exceptionnelle aux unités de tirailleurs.

-------Si

la victoire de 1945 avait effacé la défaite de 1940, les

campagnes d'Italie, de France et d'Allemagne avaient creusé de

grands vides dans les régiments de tirailleurs. Ils finirent la

guerre usés. Les pertes avaient été particulièrement

sensibles parmi les gradés, sergents, caporaux-chefs et caporaux,

qui avaient payé très cher leurs galons et qui formaient

l'ossature solide des petites unités.

-------Aussi,

lorsqu'il fut nécessaire de diriger d'urgence vers l'Indochine

des unités de tirailleurs, celles-ci ne représentaient pas

la valeur qu'elles avaient avant 1940, car pour honorer les tableaux d'effectifs

de l'encadrement, il avait fallu procéder à des nominations

de gradés qui n'avaient ni l'autorité, ni l'expérience,

ni la maturité pour assumer le commandement d'une troupe qui elle-même

était jeune et dont l'instruction, en raison des circonstances,

avait dû être faite très vite.

La déception

de l'Indochine

-------Par la suite,

la relève des effectifs en Indochine se fit par l'envoi de renforts

dont une partie des cadres seulement avaient dirigé leur instruction

et leur mise en condition de départ. Tout cela ne contribuait guère

à valoriser les unités de tirailleurs.

-------Cette

troupe aurait eu besoin de victoires et si elle eut des engagements heureux,

dans son ensemble, elle fut déçue par notre éviction

d'ExtrêmeOrient.

-------À

peine de retour en Algérie, elle fut engagée dans les opérations

de maintien de l'ordre et de répression de la rébellion.

C'était beaucoup demander. Et pourtant, jusqu'en 1956, le tirailleur

demeura fidèle à son régiment, à ses chefs.

Après cette date, des régiments furent renvoyés en

France ; en revanche, des unités restèrent hautement fidèles

jusqu'à la fin de la présence française en Algérie.

-------Même

après avoir quitté l'armée le tirailleur restait

attaché à son passé militaire. Pour s'en convaincre,

il suffisait de regarder avec quelle fierté il portait ses décorations

sur son burnous et comme il témoignait une touchante amitié

aux chefs qui avaient servi en Afrique du Nord. Comme ce sergent retraité

et chef de son village dans l'Aurès qui ccueillait, en 1942, un

capitaine en lui déclarant qu'il refusait la défaite de

1940. " Il y aura d'autres batailles ", disait-il et

il ajoutait : " Le général de Gaulle en Angleterre,

le maréchal Pétain en France, ce sont des chefs français

qui s'entendront pour rouler les Allemands. " Que de bon sens

et de foi dans la France !

-------Un

colonel rencontre en ville un ancien caporal de son régiment. Ils

boivent ensemble un café. On parle des anciens. Il y a des silences

en se regardant les yeux dans les yeux ; puis, tout à coup, ce

vieux soldat se penche vers son ancien chef et lui dit : " Tu vois,

toi et moi, tous les deux ensemble, on est bien. " Oui, on "

était bien " dans un régiment de tirailleurs où

chacun avait choisi de faire carrière.

-------Après

plus d'un siècle d'existence, les régiments de tirailleurs

n'existent plus. Ces vieux soldats, ces fiers guerriers, sont tombés

au service de notre pays, en France, en 1940, en Tunisie, en 1943, en

France de nouveau, pour la libérer, en Allemagne, en 1944 et 1945.

Ceux qui avaient survécu se sont usés physiquement et moralement

ou sont morts dans les rizières d'Indochine.

| -------Les

tirailleurs algériens écrivirent pour l'armée

française des pages parmi les plus glorieuses de son histoire.

Au cours de la guerre 1914-1918, leur discipline et leur courage leur

valurent les plus hautes distinctions. Au cours de la 2° guerre

mondiale, ils renouvelèrent leurs exploits, en Tunisie, puis

en Italie. Ils furent parmi les remarquables combattants qui, à

Cassino, obligèrent la Wehrmacht à se replier. C'est

la 3° division algérienne, sous le commandement du général

de Monsabert, qui, au prix de combats acharnés et de lourdes

pertes, enleva le Belvédère et ouvrit une brèche

dans la ligne Gustav. Les tirailleurs algériens participèrent

avec les pieds-noirs au débarquement en Provence et à

la libération de la France. A leur retour d'Indochine, la majorité

d'entre eux reprit le combat en Algérie, essentiellement dans

les montagnes, pour mener une guerre, qui, au départ, leur

était incompréhensible. |

-------Que

reste-t-il de ces magnifiques guerriers ? Des tombes dans bien des continents,

des milliers de Légions d'honneur, 120 000 médailles militaires

en

Afrique du Nord, des centaines de milliers de croix de guerre, des drapeaux

décorés de la Légion d'honneur, de la médaille

militaire et de la croix de guerre.

-------Il

demeure aussi, pour l'armée française, le souvenir d'avoir

compté dans ses rangs des Algériens, arabes et kabyles,

qui ont accompli leur devoir avec honneur et fidélité.

-------Et

pour tous ceux qui ont servi dans les unités nord-africaines, Français

de souche et Algériens, la satisfaction et la gloire d'avoir combattu

côte à côte dans les rangs d'une troupe d'élite.

Général

André LENORMAND

|