Une promenade aux batteries turques de l'Amirauté.

Les bonnes monographies

consacrées par M. Lacoste, directeur de l'Inscription Maritime,

à la Marine algérienne sous les Turcs, aux usages, coutumes

et superstitions des marins algériens, à l'Amirauté

d'Alger à travers l'histoire, m'avaient mis en goût de

visiter des endroits qui furent renommés chez les peuples de

la mer. Dès que, sur l'initiative des Turcs, une jetée

eut relié à la ville les îlots ou plutôt les

rochers dits de l'Amirauté, la course algérienne prit

un développement considérable. Les raïs berbéresques

étaient assurés d'une excellente base d'opérations,

où leurs équipages se rafraîchissaient à

loisir au retour de profitables mais pénibles croisières

; ils pouvaient radouber là leurs embarcations ; la sécurité

y était complète du fait de la haine méprisante

que la population portait à la gent chrétienne ; ils ne

cessaient d'ailleurs de fortifier les abords de la darse, où

ils abritaient les galères, fustes et autres menus navires qui

écumaient les côtes d'Europe.

Ce furent les esclaves qu'ils enlevaient çà et là,

au hasard des rencontres, qui construisirent bâtiments et jetées

du petit port d'Alger. Cette main-d'œuvre n'était point

mauvaise. Au milieu des bandes de captifs que les corsaires entassaient

dans leurs bagnes, ils savaient distinguer les compétences et

les affectaient aux travaux de leur spécialité. Grâce

aux déprédations des pirates, notre ville s'enrichit de

monuments qui ne manquent point de style, mosquées et palais,

forts et môles.

Depuis bien longtemps, l'attention des archéologues s'est attachée

à ces témoins des fastes algériens ; on les a étudiés

par le menu, popularisés par l'image, dessin, peinture ou photographie.

On a retrouvé, dans les archives de la Régence, les pièces

de comptabilité qui les concernent, on sait ce qu'elles ont coûté

et le salaire des chaouchs qui soutenaient, à coups de bâton,

l'ardeur des prisonniers au service des chantiers. On a relevé

et déchiffré les inscriptions arabes qui appelaient la

bénédiction divine sur les deys bâtisseurs. On a

recueilli les chroniques du temps et les traditions locales. On a gémi,

dans la littérature, sur la férocité des Turcs.

Qu'il me soit permis d'observer ici que les Turcs, s'ils avaient le

moindre souci de présenter leur défense, pourraient nous

inviter à la lecture des rapports de mer du bon vieux temps,

rédigés par des capitaines excellents chrétiens

et qui décrivent des abordages suivis de tortures et de massacres

abominables de chrétiens par des chrétiens, exécutés

dans le but commercial de s'emparer de marchandises précieuses

; M. Henri de Castries, dans ses précieuses Sources inédites

de l'histoire du Maroc, publia certains de ces documents qui sont de

nature à nous éclairer sur les mœurs nautiques des

époques révolues et qui exposent aussi les coquineries

dont les corsaires européens ne furent point chiches à

l'égard des sultans maghrébins. Ils rappelleraient aussi

qu'à bord des galères du Roi très chrétien,

aussi bien que dans les chiourmes de Sa Majesté très catholique

peinaient, sur la rame, force Turcs enlevés sur les côtes

des territoires de Sa Hautesse, et ceci en pleine paix et sous la foi

officielle des traités. Comme je ne suis point turc, et n'ai

même point envie de le devenir, je n'insisterai pas sur un point

assez scabreux des chroniques marines internationales. En vérité,

le principal grief des nations civilisées contre les berbéresques

fut d'avoir organisé avec méthode et continuité,

en y introduisant de l'ordre et de la discipline, la piraterie. Convenons

que l'Algérie a toujours eu besoin, pour prospérer, du

concours des pays extérieurs. Ce concours nécessaire n'était

point bénévole, je le reconnais, quand régnaient

les deys dans la Régence d'Alger.

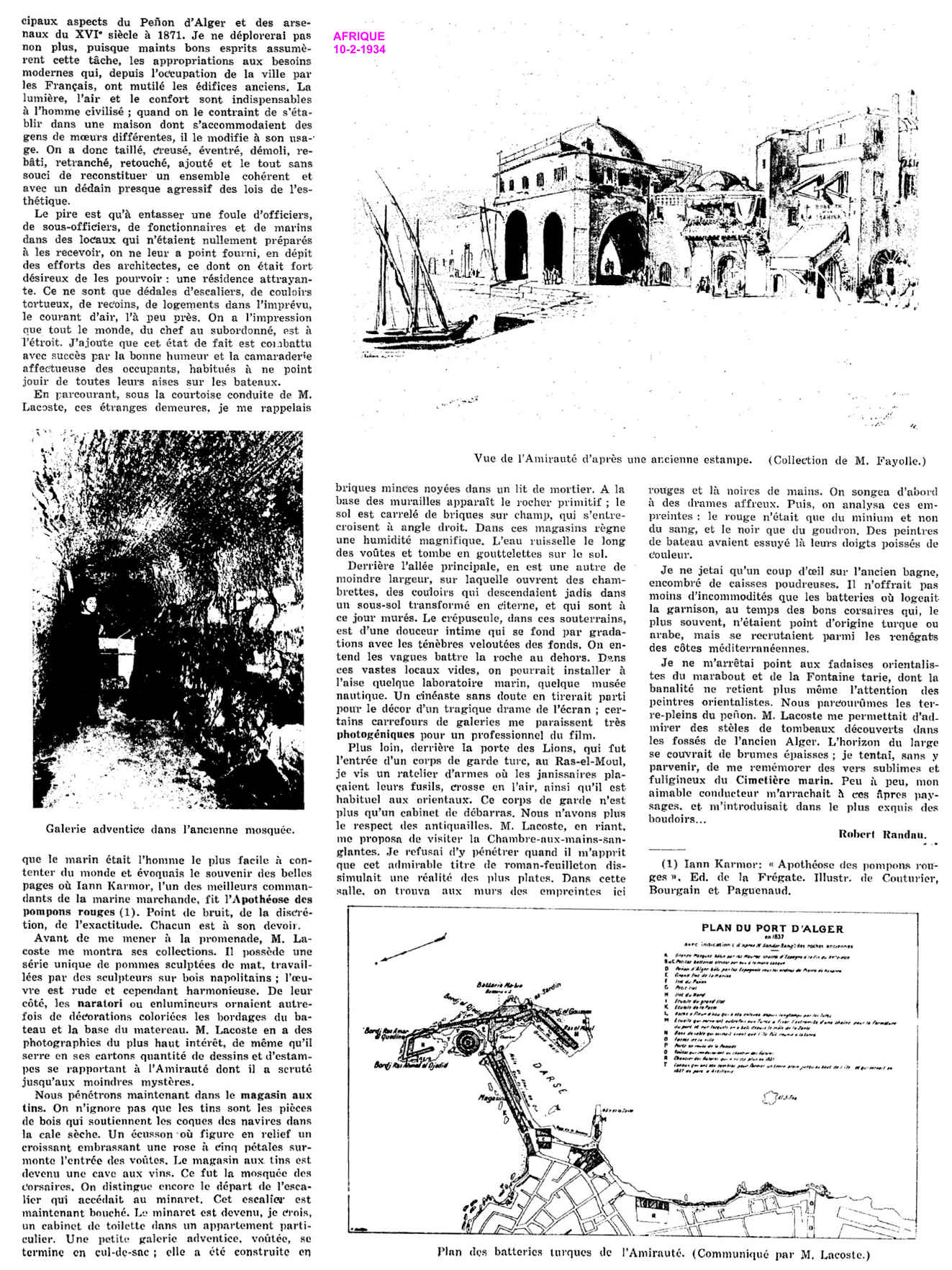

Je n'entreprendrai pas de découvrir, après tant d'autres,

l'Amirauté. Je m'abstiendrai d'en donner l'historique. Des érudits

de grand mérite l'ont fait. M. Esquer, dans sa monumentale Iconographie

historique de l'Algérie, a reproduit les principaux aspects du

Peñon d'Alger et des arsenaux du XVI° siècle à

1871. Je ne déplorerai pas non plus, puisque maints bons esprits

assumèrent cette tâche, les appropriations aux besoins

modernes qui, depuis l'occupation de la ville par les Français,

ont mutilé les édifices anciens. La lumière, l'air

et le confort sont indispensables à l'homme civilisé ;

quand on le contraint de s'établir dans une maison dont s'accommodaient

des gens de mœurs différentes, il le modifie à son

usage. On a donc taillé, creusé, éventré,

démoli, rebâti, retranché, retouché, ajouté

et le tout sans souci de reconstituer un ensemble cohérent et

avec un dédain presque agressif des lois de l'esthétique.

Le pire est qu'à entasser une foule d'officiers, de sous-officiers,

de fonctionnaires et de marins dans des locaux qui n'étaient

nullement préparés à les recevoir, on ne leur a

point fourni, en dépit des efforts des architectes, ce dont on

était fort désireux de les pourvoir : une résidence

attrayante. Ce ne sont que dédales d'escaliers, de couloirs tortueux,

de recoins, de logements dans l'imprévu, le courant d'air, l'a

peu près. On a l'impression que tout le monde, du chef au subordonné,

est à l'étroit. J'ajoute que cet état de fait est

combattu avec succès par la bonne humeur et la camaraderie affectueuse

des occupants, habitués à ne point jouir de toutes leurs

aises sur les bateaux.

En parcourant, sous la courtoise conduite de M. Lacoste, ces étranges

demeures, je me rappelais que le marin était l'homme le plus

facile à contenter du monde et évoquais le souvenir des

belles pages où Iann Karmor, l'un des meilleurs commandants de

la marine marchande, fit l'Apothéose des pompons rouges. Point

de bruit, de la discrétion, de l'exactitude. Chacun est à

son devoir.

Avant de me mener à la promenade, M. Lacoste me montra ses collections.

Il possède une série unique de pommes sculptées

de mat, travaillées par des sculpteurs sur bois napolitains ;

l'œuvre est rude et cependant harmonieuse. De leur côté,

les naratori ou enlumineurs ornaient autrefois de décorations

coloriées les bordages du bateau et la base du matereau. M. Lacoste

en a des photographies du plus haut intérêt, de même

qu'il serre en ses cartons quantité de dessins et d'estampes

se rapportant à l'Amirauté dont il a scruté jusqu'aux

moindres mystères.

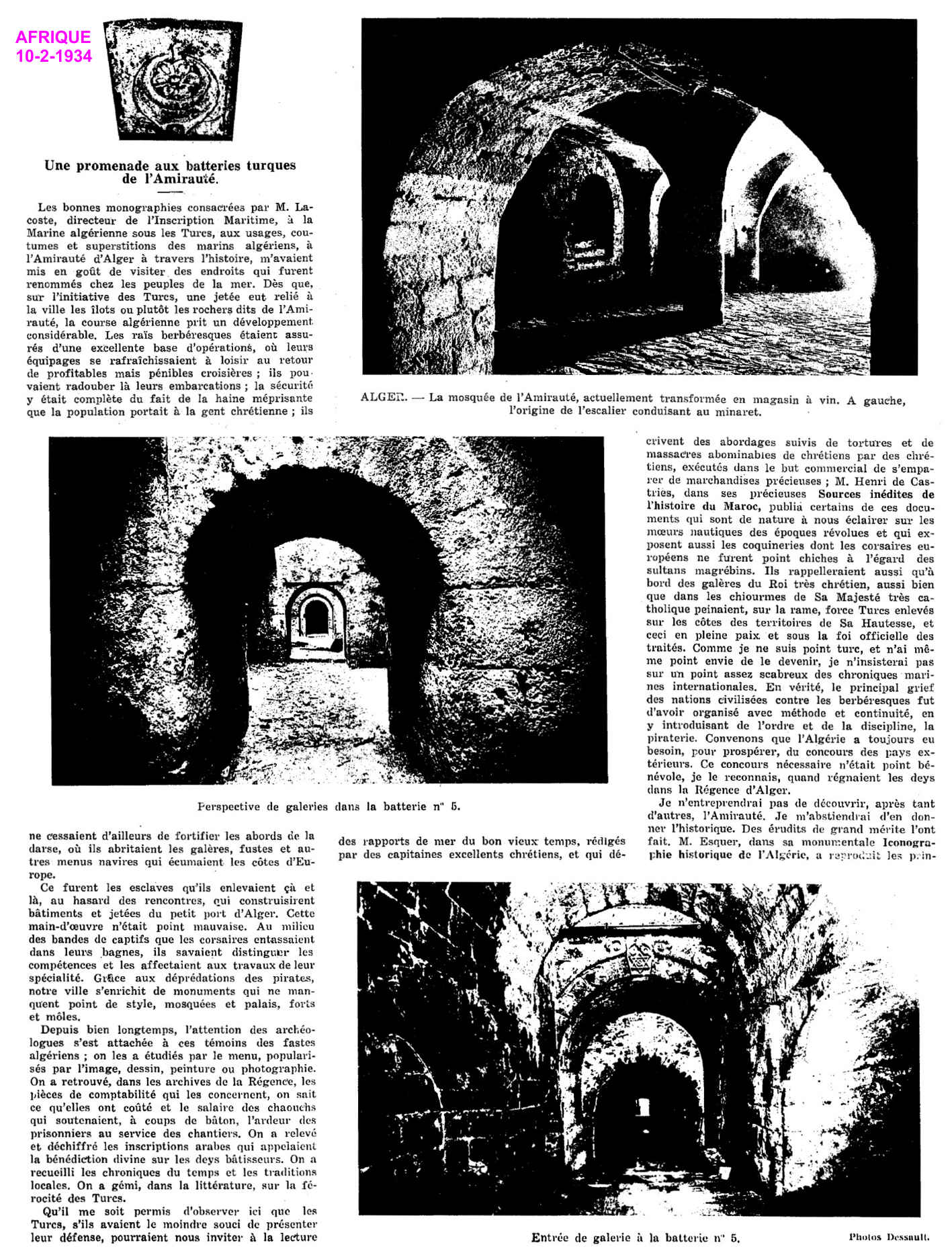

Nous pénétrons maintenant dans le magasin aux tins. On

n'ignore pas que les tins sont les pièces de bois qui soutiennent

les coques des navires dans la cale sèche. Un écusson

où figure en relief un croissant embrassant une rose à

cinq pétales surmonte l'entrée des voûtes. Le magasin

aux tins est devenu une cave aux vins. Ce fut la mosquée des

corsaires. On distingue encore le départ de l'escalier qui accédait

au minaret. Cet escalier est maintenant bouché. Le minaret est

devenu, je crois, un cabinet de toilette dans un appartement particulier.

Une petite galerie adventice, voûtée, se termine en cul-de-sac

; elle a été construite en briques minces noyées

dans un lit de mortier. A la base des murailles apparaît le rocher

primitif ; le sol est carrelé de briques sur champ, qui s'entrecroisent

à angle droit. Dans ces magasins règne une humidité

magnifique. L'eau ruisselle le long des voûtes et tombe en gouttelettes

sur le sol.

Derrière l'allée principale, en est une autre de moindre

largeur, sur laquelle ouvrent des chambrettes, des couloirs qui descendaient

jadis dans un sous-sol transformé en citerne, et qui sont à

ce jour murés. Le crépuscule, dans ces souterrains, est

d'une douceur intime qui se fond par gradations avec les ténèbres

veloutées des fonds. On entend les vagues battre la roche au

dehors. Dans ces vastes locaux vides, on pourrait installer à

l'aise quelque laboratoire marin, quelque musée nautique. Un

cinéaste sans doute en tirerait parti pour le décor d'un

tragique drame de l'écran ; certains carrefours de galeries me

paraissent très photogéniques pour un professionnel du

film.

Plus loin, derrière la porte des Lions, qui fut l'entrée

d'un corps de garde turc, au Ras-el-Moul, je vis un râtelier d'armes

où les janissaires plaçaient leurs fusils, crosse en l'air,

ainsi qu'il est habituel aux orientaux. Ce corps de garde n'est plus

qu'un cabinet de débarras. Nous n'avons plus le respect des antiquailles.

M. Lacoste, en riant, me proposa de visiter la chambre-aux-mains-sanglantes.

Je refusai d'y pénétrer quand il m'apprit que cet admirable

titre de roman-feuilleton dissimulait une réalité des

plus plates. Dans cette salle, on trouva aux murs des empreintes ici

rouges et là noires de mains. On songea d'abord à des

drames affreux. Puis, on analysa ces empreintes : le rouge n'était

que du minium et non du sang, et le noir que du goudron. Des peintres

de bateau avaient essuyé là leurs doigts poissés

de couleur.

Je ne jetai qu'un coup d'œil sur l'ancien bagne, encombré

de caisses poudreuses. Il n'offrait pas moins d'incommodités

que les batteries où logeait la garnison, au temps des bons corsaires

qui, le plus souvent, n'étaient point d'origine turque ou arabe,

mais se recrutaient parmi les renégats des côtes méditerranéennes.

Je ne m'arrêtai point aux fadaises orientalistes du marabout et

de la fontaine tarie, dont la banalité ne retient plus même

l'attention des peintres orientalistes. Nous parcourûmes les terre-pleins

du peñon. M. Lacoste me permettait d'admirer des stèles

de tombeaux découverts dans les fossés de l'ancien Alger.

L'horizon du large se couvrait de brumes épaisses ; je tentai,

sans y parvenir, de me remémorer des vers sublimes et fuligineux

du Cimetière marin. Peu à peu, mon aimable conducteur

m'arrachait à ces âpres paysages, et m'introduisait dans

le plus exquis des boudoirs...