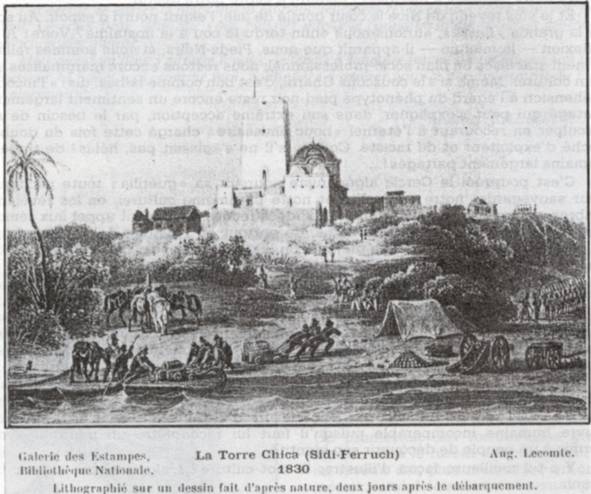

La Torre Chica (Sidi-Ferruch)

1830

HISTOIRE

14 juin 1830. - Objectif : Alger

par Gaston PALISSER

(Suite)..(note du site: je ne possède

pas le n° précédent.Donc, c'est la suite de rien. Vous

prenez le train en marche. Attention de ne pas la rater, la marche!)

La journée du 16 juin 1830

Heures d'angoisse

ARRIVÉ devant Sidi-Ferruch, le 13

juin 1830 (1), le corps expéditionnaire français débarquait

le 14 avant l'aube et s'emparait sans grandes difficultés des positions

que les Turcs tenaient à environ 2.000 mètres du rivage.

Les trois divisions s'installaient alors sur le terrain conquis, occupant

la presqu'île ainsi que tout le théâtre situé

en avant, s'y retranchant solidement et préparant activement le

prochain bond en direction de l'objectif visé : Alger...

La journée du 15 (2) s'écoula sans incident sérieux,

occupée surtout par les troupes à

poursuivre le débarquement du pesant et volumineux matériel

de parc amené à pied œuvre, à aménager

la base arrière et à renforcer les défenses sur toutes

les lignes avancées. La nuit du 15 au 16 se passa tranquillement,

mis à part un incident sans conséquences : vers 2 heures

du matin, un cheval échappé passa au galop devant les lignes.

Quelques coups de feu éclatèrent alors, dans l'obscurité,

tirés par des sentinelles nerveuses. Réveillés en

sursaut, les hommes qui n'étaient pas de garde se précipitèrent

aussitôt sur les faisceaux et prirent les armes. Mais en silence,

cette fois, et ils attendirent les ordres. La fâcheuse et coûteuse

mésaventure de la veille (3) avait au moins enseigné à

tous, troupiers et officiers, à se garder de toute alarme irréfléchie.

Puis, l'incident éclairci et ramené à ses justes

proportions, tous ceux qui en avaient la possibilité tentèrent

de renouer avec le sommeil.

Cette nuit-là fut particulièrement fraîche et, à

l'aube, une abondante rosée mouillait les bivouacs.

Le jour se leva, gris et maussade, sans aurore, ce 16 juin. Le soleil

se dérobait derrière de sombres nuées, mais la chaleur

était déjà accablante. La veille au soir, le baromètre

avait indiqué 746 mm de pression. Tout semblait présager

un grain sérieux. Un témoin nous dit (4) : "Le soleil

s'est levé aujourd'hui à travers de gros nuages qui se détachent

sur le ciel par masses énormes ; leurs bords, d'un éclat

plus vif que celui de l'argent le mieux bruni, ressortent sur un fond

gris de tempête; l'atmosphère est lourde et étouffante,

tout annonce un orage. Je descends vers la plage pour y chercher un peu

de fraîcheur ; une inquiétude vague y règne ; les

marins sont soucieux et tournent constamment leurs regards vers le ciel...".

De bonne heure pourtant, les Barbaresques s'étaient approchés

des lignes et avaient recommencé leurs habituels harcèlements

des avant-postes. Partout, des petits combats s'étaient livrés.

Le général de La Hitte (5) avait envoyé de nouvelles

pièces d'artillerie légère vers les lignes, y ajoutant

même trois vieux canons de fer pris aux Turcs dans la matinée

du 14. Intervention qui soulagea l'infanterie, lui permettant aussi d'économiser

ses munitions dont elle avait fait la veille une consommation exagérée.

Et pendant ce temps, sans relâche, les marins continuaient le débarquement

des vivres, du matériel et des munitions commencé avec les

premières lueurs du jour. Sentant venir le grain proche, ils se

hâtaient d'atterrir, de détacher leurs embarcations et de

repartir vers les bâtiments pourvoyeurs. Leurs cris et leurs appels

rompaient seuls le silence oppressant qui pesait sur le paysage. A bord

des vaisseaux, les officiers assuraient les ancres, faisaient doubler

les amarres et soulager les mâtures ; le gros des navires les plus

proches du rivage s'appuyaient mutuellement par des grelins doublant les

câbles.

La tempête

Vers 8 heures, une sorte de chape gris- plombé

enveloppa progressivement l'atmosphère et le limbe livide de ces

vastes nuées s'arrêta sur les sommets qui dominaient le camp.

Puis, très vite, une succession de vapeurs plus sombres, épaisses,

fuyantes et déjà déchirées par la foudre,

envahit le ciel, accompagnée des grondements de plus en plus puissants

du tonnerre.

Le vent s'était levé du nord-ouest, tout de suite furieux,

déchaîné, poussant de lourdes masses d'un noir d'encre

vers la terre, des nuages de pluie. De gigantesques éclairs en

zigzags zébraient la voûte céleste qui s'obscurcissait

profondément et des gouttes d'eau, rares, mais d'une extraordinaire

grosseur, se mirent à tomber, signe avant-coureur d'une violente

tempête, dans ces contrées. Elles étaient si lourdes

qu'elles soulevaient de minuscules nuages de poussière lorsqu'elles

touchaient terre.

Du large, l'ouragan accourait, au paroxysme de la colère déjà,

faisant passer sur la mer, par intermittence, de courtes et puissantes

rafales qui soulevaient de formidables vagues. Vers 8 h 30, la pluie s'abattit

soudain, diluvienne. Elle arrivait par nappes, noyant le camp, la campagne

et les collines environnantes qui disparaissaient complètement

derrière les trombes d'eau chassées par les vents furieux.

La force de la tempête était telle que le haut et svelte

dattier qui s'élevait près de la plage courbait son fût

élancé jusqu'à la limite du supportable, son bouquet

de palmes vertes échevelées fouettant sans relâche

le mur de l'eau. De gros buissons, des touffes d'agaves hérissés

de pointes, brutalement arrachés, roulaient en tous sens sur le

sol ruisselant comme des fétus de paille. Partout des arbres, de

grands arbustes, gisaient à terre, déjà culbutés,

renversés d'un seul coup, dressant vers le ciel la masse boueuse

de leurs racines enchevêtrées, et ceux qui tenaient encore

debout ployaient, ondoyaient comme de simples herbes, laminés sous

la puissante pesée de l'eau et du vent conjugués.

Dès le début, le grand pavillon blanc fleurdeliséqui

flottait au sommet de la Torre Chica où était installé

le grand quartier général avait été arraché

net au ras de la hampe. Partout, les hommes en ligne s'abritaient comme

ils le pouvaient de la tempête. Mais 'durs frêles appentis

de feuillage, les fourrés sous lesquels ils se tassaient, tentant

illusoirement de se protéger des cataractes d'eau, parfois mêlée

de grêle drue et percutante, se révélaient totalement

inefficaces. Dans cette tourmente liquide, la préoccupation majeure

de tous était de conserver au sec les gibernes à poudre,

tentative bien aléatoire dans de telles conditions. Le plus grand

nombre des troupiers se résignaient à maintenir leurs couvertures

tendues au- dessus de leurs têtes, à bout de bras. Et les

rares privilégiés qui, ce matin-là, disposaient déjà

d'une tente, n'étaient guère mieux lotis : il pleuvait autant

à l'intérieur qu'au dehors, sous celles encore épargnées

par les bourrasques et, pour les hôtes de celles qui avaient été

emportées, l'ultime ressource consistait à se réfugier

sous les toiles trempées, solidement agrippées sur les bords.

A chaque instant, la foudre jaillissait du ciel bas et fuligineux, s'abattant

dans toutes les directions. Par trois fois, elle frappa des faisceaux

de fusils dressés dans les lignes, sans toutefois faire de victimes.

La virulence de l'ouragan s'accompagnait d'un fracas assourdissant : grondements

du tonnerre et des flots déchaînés, hurlements affreux

du vent, crépitement de la pluie et de la grêle, détonations

des canons d'alarme de la flotte qui se faisaient entendre sans cesse,

toutes ces voix démentes mêlées abasourdissaient les

hommes, leur faisant aussi mesurer leur propre insignifiance au milieu

des éléments en furie. Par instants, on percevait dans ce

tintamarre les hennissements aigus des chevaux, français et barbaresques,

pauvres bêtes folles de terreur dont beaucoup se couchaient, toutes

frissonnantes sur le sol détrempé.

Cependant, malgré l'angoissante situation à terre, tous

les regards de l'armée se tournaient, anxieux, vers la mer où

l'immense flotte qui portait encore dans ses flancs presque tous les moyens

de vivre et de combattre semblait en voie de perdition !

Dans la baie de l'ouest, à peine protégée de l'ouragan

par le promontoire, le spectacle était terrifiant. Jusqu'à

l'horizon, l'eau semblait fumer. D'énormes vagues roulaient, se

poussant l'une l'autre, sinistres, leur eau verdâtre soulevant avec

une puissance inouïe les vaisseaux les plus gros dont les chaînes

se tendaient jusqu'à se rompre. Effectivement, le Duquesne, vaisseau

armé en flûte (6), vit les siennes se briser comme du verre

! Sous la violence des secousses que les lames leur imprimaient, les navires

se cabraient droit sur leur quille, retombant de côté dans

des creux traîtres, dans des abîmes, chassant tous frénétiquement

sur leurs ancres qui dérapaient sur les fonds sablonneux. Beaucoup,

menacés de faire côte ou de se briser les uns sur les autres,

tiraient sans relâche du canon de détresse, au milieu des

cris d'épouvante des marins. Des lames monstrueuses, couleur de

plomb et pleines de bave, frappaient de grands coups de bélier

qui claquaient comme des décharges de la foudre contre les murailles

des bâtiments, balayant tout sur les ponts. Les creux étaient

tels qu'un navire du convoi, tirant 4 mètres d'eau et mouillé

par 8 mètres, talonna et démonta son gouvernail. C'étaient

de gros vaisseaux de guerre! Quant aux navires de commerce, plus légers

et moins solides que ceux de l'escadre, ils disparaissaient littéralement

sous les vagues, ballottés en tous sens par des montagnes d'eau,

sauvagement secoués par le vent hurlant. Plusieurs avaient déjà

été précipités sur les rocs de la presqu'île

et deux bricks marchands projetés avec une incroyable puissance

loin à l'intérieur de la plage ! Que dire alors des centaines

de petits bâtiments sillonnant la baie quelques instants auparavant,

chalands, barges, bateaux-boeufs, chaloupes, canots! Beaucoup s'étaient

déjà brisés sur les récifs ou mis en pièces

sur la grève où ils gisaient rompus, disloqués. Et

l'on voyait leurs infortunés matelots se démener sur le

rivage, acharnés à disputer à la mer écumante

les restes de leurs embarcations et les précieuses marchandises

dont elles étaient chargées. Car les lames monstrueuses,

après s'être abattues sur la plage dans un bruit de tonnerre,

se retiraient ensuite, semblables à de mini-ras de marée

qui ramenaient tout derrière eux, laissant le sol creusé,

raviné, ruisselant, proprement mis à nu.

Ce qu'il y avait de consternant aussi, dans cette effroyable tourmente,

c'était la situation dramatique des grands blessés que l'on

avait transférés, la veille et l'avant-veille, sur des bâtiments

de charge, pensant qu'ils seraient là mieux abrités et soignés

qu'à terre où tout faisait défaut encore. Allongés

sur des matelas ou de simples couvertures, certains dans des hamacs, ces

malheureux n'avaient pu être assujettis à leurs couches de

fortune. Il est facile d'imaginer la torture infligée par la tempête

à ces hommes déjà physiquement mal en point, tourmentés

par un roulis démentiel, dans les entreponts où il avaient

été déposés, roulant sans cesse les uns sur

les autres, projetés avec force contre les murailles, au milieu

des cris de souffrance, des gémissements et des appels à

l'aide. Ainsi, de la Vigogne, gabare de charge qui portait plus d'une

centaine de ces blessés et qui, ayant chassé sur ses ancres,

allait à chaque coup de mer talonner avec rage les rochers hérissant

le promontoire de Sidi Ferruch. Par deux fois, jugée perdue, elle

fut sauvée in extremis par des bâtiments à vapeur

qui la tirèrent de ces situations critiques (7). Ainsi également

de la frégate Iphigénie qui, transportant un certain nombre

de ces blessés et ancrée à proximité de la

pointe occidentale de la presqu'île (8), voulut changer de mouillage,

remorquée par un bateau à vapeur et qui manqua de périr,

déchirée par les récifs. Durant près de deux

heures, elle resta couchéeà demi, exposée aux plus

grands dangers, sans pouvoir être efficacement secourue. Situation

tout aussi alarmante pour la gabare de charge l'Astrolabe, portant elle

aussi des malades et des blessés qui faillit sombrer sur les rocs

des îlots qui prolongeaient la pointe. (9)

Tous les vaisseaux qui, menacés d'être jetés à

la côte par l'horrible tourmente et à qui leur position au

sein de l'escadre au mouillage permettait d'appareiller, l'avaient déjà

fait, dans le plus grand désordre, après avoir laissé

filer les câbles et ils tentaient, au prix d'extrêmes difficultés,

de gagner le large. Dès le début de la tempête, Duperré

leur en avait intimé. l'ordre.

De l'autre côté de la presqu'île, dans la baie de l'est,

la situation des navires mouillés là-bas était tout

aussi critique. Le Trident, vaisseau de 74 canons, armé en guerre

(10) et commandé par le contre- amiral de Rosamel (11), la Bayonnaise,

corvette de 20 canons, l'Actéon, le Dragon, le Griffon, bricks

de 20 canons et la Badine, brick de 10, étaient en perdition, tirant

sans relâche le canon de détresse. Frappés de plein

fouet par l'ouragan qui déferlait du nord-ouest, ces bâtiments

chassaient sur leurs ancres qui glissaient sur les fonds sablonneux, inexorablement

entraînés vers la côte et menacés d'échouage.

Voyant ce danger, un bataillon du 28e qui se trouvait en réserve

à la gauche de l'armée, accourut sur la plage pour les aider

dans la mesure du possible et, surtout pour les protéger. Car,

à l'horreur de la tempête s'ajoutait la menace que faisaient

peser de nombreuses bandes de Barbaresques que l'on apercevait dans le

lointain, de chaque côté du promontoire, parcourant la grève,

prêts à saisir le moment où les navires feraient naufrage

afin d'en piller les épaves et d'en massacrer les équipages.

Heureusement, les pillards en furent pour leurs mauvaises intentions.

Manœuvrant très habilement, les vaisseaux parvinrent à

se dégager à temps et à gagner le large en s'élevant

au vent, après de longues et pénibles évolutions.

Le temps s'écoulant, aucun signe d'accalmie ne se manifestait.

Au contraire, la tourmente semblait augmenter en intensité. Le

vent soutenait sa violence et la mer redoublait de fureur.

Dans le camp où l'on voyait la détresse de la flotte, la

consternation était générale. Cette perte qui paraissait

certaine allait obligatoirement entraîner celle de l'armée.

Celle-ci ne disposait que de quelques jours d'approvisionnement à

terre : la majeure partie des vivres, des munitions et du matériel

se trouvait encore à bord des navires.

Au quartier général, de Bourmont (12) paraissait soucieux,

mais non effrayé, faisant les cent pas au rez-de-chaussée

de la Torre Chica. Près de lui, le général de Tholozé

(13) semblait vivement agité : ...il ne cessait de courir à

la terrasse, nous dit un témoin (14), d'où il revenait,

répétant sans cesse avec l'accent de la douleur : C'est

un désastre, le vent ne change pas! Le général Desprez

(15) était consterné ; son habit était trempé

et, de la large visière de sa casquette, l'eau retombait en nappe.

Les bras derrière le dos et le sourcil froncé, il disait

à chaque instant : Ce sera le second tome de l'expédition

de Charles-Quint! Et ses craintes étaient partagées par

tous les officiers supérieurs... "

En effet, tous ceux qui possédaient quelques notions d'histoire

ne pouvaient s'empêcher d'établir le parallèle entre

la situation présente de l'armée française et la

position tout aussi terrible qui avait été autrefois celle

du corps expéditionnaire espagnol devant Alger, en 1451, et qui

l'avait conduit au désastre.

1541 : défaite de Charles-Quint devant Alger

Cette année-là, l'empereur

d'Allemagne et roi d'Espagne, souverain des Flandres, de l'Autriche et

des colonies d'Amérique, le potentat sur les terres de qui le soleil

ne se couche jamais, Charles-Quint, décide de s'emparer d'Alger,

à cette date seul point d'appui de l'Empire ottoman dans le bassin

occidental de la Méditerranée. Les Turcs, depuis 1533, alliés

au roi de France, François ler, sont le principal obstacle aux

projets de monarchie universelle de Charles-Quint. Se saisir d'Alger,

expulser les Turcs de l'Afrique du Nord, c'est isoler la France et la

priver désormais de tout secours de la part de ses alliés

dans sa lutte contre le monarque austro-italo-espagnol. Après la

prise d'Alger, l'armée navale et l'armée de terre devaient

être employées contre "les mauvais chrétiens

" alliés du Grand Turc...

Le 19 octobre 1541, Charles-Quint parvient devant Alger à la tête

d'un corps expéditionnaire de 22.000 hommes : 6.000 Allemands,

5.000 Italiens, 6.000 Espagnols ou Siciliens et 3.000 soldats provenant

de différents pays chrétiens ; ainsi que 1.500 cavaliers,

200 gardes de la maison augmentés de 150 chevaliers de Malte (16).

Cette armée est convoyée par une flotte de 75 galères

de combat (12.330 matelots) et 451 navires de transport, commandée

par l'illustre amiral génois Andréa Doria. Les plus fameux

capitaines de l'empire se tiennent aussi sous les ordres directs de leur

souverain.

Des vents violents contraignent d'abord la flotte à aller s'abriter

derrière le cap

Matifou durant plus de quarante-huit heures.

Puis, le 22 octobre, le temps s'améliorant, les navires reprennent

leur mouillage dans la rade et les préparatifs du débarquement

des troupes sont effectués. Le 23, l'armée débarque

sans difficulté sur les plages bordant les collines de Mustapha,

à l'est d'Alger (17). En même temps, l'escadre s'est déployée

devant la ville qu'elle bloque et les canons de ses galères la

noient sous un déluge de fer et de feu. Le lendemain, après

avoir décimé au canon une grande partie des troupes du dey

Hassan, Charles-Quint installe son quartier général sur

une colline à 800 mètres au sud de la Casbah

(18).

Le succès semble à portée de main, et on se prépare

à l'assaut des dernières défenses barbaresques.

Mais c'est compter sans la traîtrise des éléments

naturels.

Le 24 au soir, le temps devient subitement orageux. Dans la nuit, la tempête

se lève, soudaine et dévastatrice, d'une violence inouïe.

Des torrents de pluie noient le camp impérial, les poudres, les

vivres, tandis que la foudre s'abat partout. A la clarté des éclairs

immenses et ininterrompus, on peut voir beaucoup d'hommes s'enfuir, effrayés,

vers les hauteurs. Sur mer, les vaisseaux arrachés à leurs

ancres par la furie des flots, partent à la dérive, s'abordent

en s'éperonnant et coulent dans une indescriptible confusion. A

l'aube du 25, c'est l'horreur. La mer hideuse, verdâtre et bavante,

est couverte de navires brisés, de pièces de bois flottantes,

de mâtures démantibulées, de cadavres d'hommes broyés,

de corps de chevaux déchirés : 15 galères et 86 vaisseaux

ont déjà péri !

A terre, le coup œil n'est pas moins sinistre. Débarqués

sans tentes ni abris quelconques, sauf les pavillons de l'Empereur dressés

au sommet de la colline, les hommes ont passé toute la nuit debout,

les vêtements trempés, sous une pluie diluvienne et glacée

qui tombe sans arrêt depuis la veille à 9 heures du soir.

Elle durera cinquante heures sans interruption! Les arquebuses, le bassinet

noyé, les couleuvrines, sont inutilisables...

A l'aube, profitant de la tempête, une forte colonne barbaresque

sort de la ville et tombe à l'improviste sur les bivouacs impériaux

établis à flanc de colline, massacre un grand nombre de

soldats, jetant le désordre et la terreur dans le camp. Les Impériaux,

épuisés, luttent au corps à corps, a l'arme blanche,

tantôt pataugeant dans les torrents d'eau qui dévalent des

coteaux, tantôt les pieds englués dans la boue épaisse,

sous les rafales de pluie que le vent nord-est jette au visage des combattants,

en même temps qu'il pousse les vaisseaux à la côte.

Cependant, supérieurs en nombre, les Impériaux se resaisissent

et repoussent les assaillants qu'ils poursuivent jusqu'aux remparts de

la ville, devant la porte d'Azoun. En tête, les chevaliers de Malte

qui y parviennent pêle- mêle en combattant avec l'arrière-garde

barbaresque. Les Turcs se sont engouffrés dans la porte qu'ils

referment précipitamment ensuite, laissant un grand nombre des

leurs à l'extérieur des remparts. Ces Barbaresques s'enfuient

par les fossés ou sont massacrés par les Impériaux.

Mais les défenseurs d'Alger qui ont garni les remparts font une

décharge générale d'artillerie, de traits d'arbalète

et de pierres sur les chrétiens qui, saisis de panique, se débandent

et s'enfuient. Seuls, les chevaliers de Malte (19) se retirent dignement,

en bon ordre.

Les Turcs ressortent et se lancent à la poursuite des fuyards,

enveloppent les chevaliers de Malte qui sont près de succomber

sous le nombre. A cet instant, survient l'Empereur lui-même, avec

sa Maison et ses lansquenets allemands, qui contraint l'ennemi à

la retraite et le reconduit jusqu'à la porte d'Azoun. Charles-

Quint maintient ses troupes quelque temps sous le feu de la place et les

ramène ensuite vers leurs positions.

La pluie tombe toujours, inlassablement...

Les hommes sont épuisés, profondément démoralisés.

La situation de l'armée est préoccupante certes, mais non

désespérée cependant.

Celle de la flotte, en revanche, se présente beaucoup plus grave.

La flotte - ou ce qu'il en reste - qui détient encore dans ses

flancs l'essentiel de ce qui est nécessaire à l'armée

pour qu'elle poursuive son action à terre ! Or 140 bâtiments

de transport ont péri déjà, coulés corps et

biens, échoués ou brisés sur les plages où

des nuées de Barbaresques pillent les épaves et massacrent

sans pitié les naufragés. Les navires jusque-là épargnés

par la tempête sont terriblement malmenés. Pour les soustraire

au danger, Doria les conduit vers l'avancée orientale du cap Matifou

qui les abritera quelque peu. Puis l'amiral fait prévenir l'Empereur

qu'il lui reste juste assez de vaisseaux pour suffire au rembarquement

de l'armée. Opération qui, vu l'état dela mer, ne

pourra s'effectuer qu'au cap Matifou (20).

La tempête ne désemparant toujours pas et l'état de

l'armée devenant inquiétant, Charles-Quint comprend alors,

la mort dans l'âme, que le salut de la flotte et celui des troupes

exigent une prompte retraite. Il doit abandonner son projet, quoi qu'il

lui en coûte...

Le jour même, il rassemble ses troupes, et, laissant derrière

lui matériel, artillerie, bagages et vivres même, les met

en marche vers le cap Matifou, à peine distant d'une trentaine

de kilomètres. Distance peu importante, mais il faudra cependant

plus de quarante-huit heures pour la couvrir, au prix de fatigues inouïes...

Le terrain détrempé, couvert d'obstacles naturels, de marais

fangeux (21), rend la marche lente et pénible. Fantassins et cavaliers,

anéantis de fatigue se traînent dans la boue, sous la pluie

incessante, démoralisés par le froid. Les flancs de la colonne

sont défendus par les divisions italiennes et allemandes et elle

s'achemine sous la protection des cavaliers espagnols et des derniers

chevaliers de Malte. L'Empereur chevauche avec l'arrière-garde

qui, seule encore, présente un aspect guerrier et grâce à

qui les Barbaresques restent à distance. De loin, les musulmans

suivent le spectacle de cette formidable armée chrétienne

qui regagne avec peine sa flotte décimée. La colonne se

traîne ainsi deux jours durant, repoussant les attaques incessantes

des Barbaresques qui la harcèlent, égorgeant les traînards

et massacrant les blessés que les soldats, rendus impitoyables

par leurs propres souffrances, abandonnent derrière eux, afin de

n'être pas retardés dans leur marche. En cours de route,

on abat des chevaux pour se nourrir.

Successivement, deux obstacles sérieux barrent la route des fuyards

: l'Harrach et le Hamiz, en crue tous deux et débordant largement

de leurs lits. Il faut aller chercher sur les plages (22) des carènes

de navires échoués, les mettre bout à bout pour en

confectionner des pont. L'ouragan, heureusement, diminue d'intensité...

Le cap Matifou enfin atteint, l'armée reçoit des vivres

de la flotte et peut prendre quelque repos. Le lendemain débute

l'embarquement, vite interrompu par un nouveau grain violent. Les navires

qui ont reçu leur chargement prennent aussitôt le large.

Après deux jours d'interruption, les opérations d'embarquement

reprennent. L'Empereur monte à bord du dernier. Ultime crève-cceur

pour le monarque, il a fallu jeter à la mer les plus belles pièces

d'artillerie amenées jusqu'ici au prix des plus grandes souffrances

(23) et abattre presque tous les chevaux (24). Le choix s'était

posé, inéluctable : hommes, canons ou chevaux... Le mauvais

état de la mer contraignit Charles-Quint à séjourner

par deux fois à Bougie, quatorze jours d'abord et six jours ensuite.

Il atteignit Palma de Majorque le 23 novembre. Il en était parti

triomphalement cinq semaines auparavant ; il y revenait vaincu, ayant

subi un immense désastre.

Quelques mois plus tard, la Turquie et la France concluaient une nouvelle

alliance, défensive et offensive...

Le spectre de la défaite

Ce désastre de l'expédition

espagnole de 1541 constituait un fréquent sujet de méditation

pour l'état-major français. Et ce jour-là, au milieu

de la formidable tourmente, ce souvenir inquiétant occupait seul

les esprits. On tremblait sous la menace d'une catastrophe semblable.

Comme les Espagnols près de trois siècles auparavant, les

Français voyaient se profiler devant eux le spectre de la défaite.

La mémoire du passé ajoutait aux craintes du présent!

Instruit des erreurs tactiques commises par Charles-Quint, de Bourmont

s'était efforcé d'en éviter la réédition

: le débarqement s'était effectué à distance

de la ville- objectif, on n'avait pas avancé, ni attaqué,

sans prendre la précaution d'établir un camp retranché

et approvisionné, assurant la position ainsi que les arrières

de l'armée sur le terrain. En 1541, les conditions atmosphériques

exceptionnellement défavorables avaient été suffisantes

pour déterminer la perte de l'expédition espagnole placée

en porte à faux sur le littoral algérois. Celles auxquelles

était aujourd'hui confrontée l'armée française

se présentaient tout aussi défavorablement, mais, grâce

aux précautions prises jusque-là, sa situation se révélait

cependant moins critique : dans l'hypothèse même d'une destruction

de la flotte, partielle ou totale, l'armée pouvait tenir, ramassée

sur la position de repli, jusqu'à l'arrivée des secours

que Toulon ne manquerait pas d'envoyer au plus vite.

De Bourmont conservait tout son sang- froid, mais les craintes suscitées

par l'ouragan qui ne faiblissait toujours pas l'incitèrent à

prendre certaines mesures de prudence. C'est ainsi que, durant quelques

instants, il songea à abandonner la ligne jusque-là tenue

par les deux premières division en avant de Sidi-Ferruch pour venir

s'établir sur une autre ligne, plus rapprochée du point

de débarquement et plus facile à défendre, dans l'hypothèse

d'un revers de ses troupes. En conséquence, ordre fut même

envoyé au maréchal de camp Clouet de rétrograder

sa brigade placée à l'extrême gauche du théâtre.

Mais le généralissime revint sur sa décision hâtive

lorsque, ayant reçu les lieutenants-généraux Berthezène

et Loverdo, respectivement commandants des ire et 2e divisions, ceux-ci

le rassurèrent sur l'état des munitions et le moral de la

troupe, satisfaisants selon eux. Puis les deux officiers généraux

s'attachèrent à démontrer à leur supérieur

l'inconvénient sérieux d'une rétrogradation générale

des lignes qui se révélerait nuisible pour le moral des

troupiers dont la confiance serait diminuée, Tandis que celle de

l'adversaire en serait ranimée. Berthezène déclara

que, quant à lui, il répondait de sa position actuelle,

dût-il la défendre à la baïonnette et Loverdo

abonda dans ce sens. Alors soulagé, de Bourmont abandonna toute

velléité de repli, à la satisfaction de ses deux

subordonnés.

Mais ce problème réglé, demeurait celui aigu, des

approvisionnements dont la flotte détenait encore la majeure partie.

Or de son côté, le vice-amiral Duperré, bien que lui-même

confronté à cet instant avec le périlleux problème

de la conservation de ses bâtiments, livrés tels des jouets

à la fureur de la tempête, n'oubliait-il pas la question

majeure des approvisionnements de l'armée de terre. Aussi, l'ouragan

ne perdant rien de sa vigueur, eut-il l'idée de faire jeter tous

les vivres par-dessus bord. Initiative rendue possible grâce à

la précaution qu'avait eue, avant le départ de Toulon, l'intendant

général Denniée de munir tous les approvisionnements

de doubles enveloppes imperméables (25). Et l'on vit bientôt

jaillir de tous les navires alertés par signaux, ballots, caisses

et barils qui, touchant à peine l'eau, étaient aussitôt

emportés avec force par les lames et poussés par le vent

violent vers la plage où ils s'échouaient promptement. "

Lancés à la mer avec une incroyable célérité,

nous dit l'intendant en chef, les caisses de biscuits, les tonneaux de

vin ou d'eau de vie, de farine, de légumes, les ballots de foin,

les sacs d'orge et d'avoine, vomis avec la vague, venaient échouer

sur le rivage. "

Ainsi la tempête elle-même allait-elle aider au débarquement

des denrées que les navires ne pouvaient assurer. La prévoyance

humaine utilisait l'obstacle comme un moyen de parvenir tout de même

à ses fins.

En quelques minutes, l'immense plage de sable blond s'était couverte

de caisses et d'objets divers qui s'entassaient pêle- mêle

sur une grande étendue et dans une incroyable confusion, offrant

sur une grande étendue un aspect lamentable. Le ramassage, le classement

et la mise en sûreté de cette masse de colis exigera trois

jours pleins d'un travail de fourmi à de très nombreuses

corvées.

La fin d'un cauchemar

A peine la mise à l'eau de tous ces

objets était-elle terminée, vers midi, que le vent changea

brusquement de direction. Alors qu'il avait longtemps et violemment soufflé

du nord-ouest, sans transition aucune, il sauta subitement à l'est.

En quelques minutes, sa force s'amortit considérablement, sa vitesse

chut tout à fait et, par effet de cause, la houle s'apaisa rapidement,

elle aussi.

Et bientôt le soleil refit son apparition.

Dans le ciel qui commençait à se dégager par larges

pans d'un bleu pur, on le vit reparaître d'abord timidement, jaune

pâle, comme étrangement dépouillé de ses rayons.

Mais cela ne dura pas longtemps. Un quart d'heure après, il avait

retrouvé tout son éclat et sa chaleur. Un témoin

oculaire (26) nous résume succinctement tout ce qui vient d'être

exposé : " Sidi Ferruch, le 16 juin 1830... Levé ce

matin à 3 heures pour continuer les opérations du débarquement

du matériel, j'étais un peu appesanti par la chaleur...

Les nuages se sont amoncelés, un vent terrible est arrivé

du nord-ouest, le tonnerre a grondé au milieu des éclairs,

des torrents de pluie ont arrosé la plage et nous avons eu les

inquiétudes les plus grandes pour le sort de la flotte. Le vent

portait les bâtiments à la côte ; déjà

plusieurs avaient tiré le canon d'alarme et nos bateaux à

vapeur s'efforçaient de remorquer ceux qui étaient en danger.

Cela a duré pendant plus de trois heures. Les faibles se souvenaient

de l'expédition de Charles-Quint et de l'orage qui détruisit

son armée. Des regards sinistres s'échangeaient, de sinistres

paroles se prononçaient, quand tout à coup le vent s'est

moqué de nous et de nos alarmes et, passant du nord-ouest au sud-est,

a repoussé les flots qui se jetaient furieux au rivage, chassé

les nuages épais et séché nos toilettes endommagées..."

Partout, à terre comme à la mer, on retrouvait la joie de

vivre, après avoir désespéré plusieurs heures

durant. Les troupiers s'efforçaient de rétablir leurs installations

inondées et se hâtaient de remettre leurs armes en état.

Déjà, la masse d'eau déversée par la pluie

torrentielle avec une violence telle que le sable même n'avait pu

l'absorber, commençait à s'évaporer sous les chauds

rayons du soleil. Mais les tranchées, les trous individuels demeuraient

encore emplis d'eau boueuse et les petits ouvrages défensifs bâtis

de terre, de pierrailles et de branchages amalgamés, étaient

écroulés. Ce n'était pas trop grave, les Barbaresques

avaient sans doute eux aussi subi les mêmes désagréments

et, de fait, ils ne reparurent pas de tout l'après-midi. Jusqu'au

soir, la terre fuma littéralement, sur le territoire occupé

par les Français et partout là-haut sur les collines, en

direction du plateau de Staouéli. Les deux adversaires allumaient

ensemble les mêmes feux de bois vert et mouillé pour sécher

leurs vêtements trempés et leurs armes inondées!

De leur côté, les marins procédaient à l'examen

des dégâts infligés par la tempête. Ils se révélèrent

finalement moins importants qu'on ne l'avait craint. Quelques vaisseaux

avaient eu leur gouvernail brisé, des ancres étaient perdues,

des gréements endommagés, mais tout cela était réparable.

Dans l'ensemble, les navires, mieux et plus solidement construits que

ceux du 16e siècle, avaient bien soutenu le choc de l'ouragan.

Il n'en allait pas de même pour les navires de commerce et pour

les petits bâtiments qui avaient subi des pertes sérieuses.

L'optimisme revenait en force chez les marins. Car l'alerte avait été

sérieuse. Comme l'écrivit le vice-amiral Duperré

(27) : "Si ce temps s'était prolongé deux heures de

plus, la flotte était menacée d'une destruction peut-être

totale. Le vent a sauté du nord-ouest à l'Est, et aussitôt

la mer est tombée... Mais la leçon a été effrayante

pour tout le monde, à terre comme à la mer... " Et

le chef de la flotte révisait déjà à la baisse

l'opinion qu'il avait émise, le 13, quant à la sûreté

de la baie (28).

A l'opposé de l'affreuse matinée, l'après-midi se

révéla radieux.

L'ouragan avait sensiblement rafraîchi l'atmosphère et la

légère brise d'est qui soufflait maintenant chassait les

vapeurs qui l'alourdissaient. La pureté de l'air était telle

que les Français semblaient découvrir pour la première

fois le paysage magnifique qui s'offrait à leurs yeux : d'immenses

plages de sable blond se déroulaient sans fin de part et d'autre

de la presqu'île, baignées par une mer étincelante

dont le cobalt vif allait se confondre à l'horizon avec le ciel

pur. Jusqu'au lointain, ces plages claires enserraient les terres ocres

et vertes qui montaient à l'assaut des hautes collines du Sahel

et bornaient la vue au nord et à l'est, puis s'abaissaient graduellement

vers le sud et la Mitidja avec, en toile de fond grandiose, les sommets

violacés de l'Atlas blidéen dont l'ultime chaînon,

le mont Chenoua,

allait s'abîmer brusquement dans la mer.

Quelque chose au loin intriguait beaucoup ces spectateurs attentifs. C'était,

vers le sud-ouest, juché sur un grand mamelon dénudé,

dernier ressaut des hauteurs littorales, un étrange monument que

le soleil de l'après-midi colorait d'une belle platine dorée.

Seuls quelques officiers de l'expédition et les savants qui l'accompagnaient

savaient qu'il s'agissait du mausolée d'un prince berbère

romanisé (29), énorme masse de pierres blanches, haute comme

une colline, que près de dix lieues de pays rapetissaient à

la dimension d'une ruche.

Lorsque le soleil se coucha à l'horizon, ce soir-là, le

coup œil devint admirable et même les natures les plus frustes,

les plus brutes parmi ces milliers d'hommes réunis là, ne

purent rester insensibles à la magnificence de ce spectacle féerique,

d'une extraordinaire beauté. La munificence de ce paysage qui,

jusque-là, leur avait semblé fermé, hostile et inquiétant,

inclinait les troupiers à l'euphorie, réaction inconsciente

aux frayeurs de la matinée. Cette joie éclata partout, en

même temps que s'allumaient les feux de bivouacs, lorsqu'une abondante

répartition de vin ainsi que de pain frais, tout chaud sorti des

fours de campagne, la première depuis le débarquement, fut

effectuée parmi les compagnies. Et cette liesse se propagea jusque

sur l'eau, ce soir-là, parmi les marins de la flotte, eux aussi

galvanisés par une ample distribution de rhum.

La nuit tout à fait tombée, on s'organisa du mieux possible

afin de passer une nuit réparatrice, tandis que gardes et grand

gardes se mettaient en place pour veiller à la sécurité

du camp et des lignes.

Et chacun s'endormit bientôt, roulé dans sa couverture ou

son manteau, envisageant avec sérénité et confiance

la journée prochaine.

Gaston PALISSER.

Prochain article :

"La veillée d'armes". (note

du site: hélas, je n'ai pas ce n°. Pas de veillée!.Quelle

cruauté!)

(1) Voir L'Algérianiste n° 31, septembre 1985, p. 14 et no

37, mars 1987, p. 4.

(2) Voir L'Algérianiste n° 39 de septembre 1987, p. 8 sqq.

(3) Voir supra, note 2.

(4) J.-T. Merle : Anecdotes pour servir à l'histoire de la conquête

d'Alger en 1830.

(5) Jean-Ernest Ducos de La Hitte, maréchal de camp, commandant

l'artillerie du corps expéditionnaire, à l'époque,

le plus jeune général de l'armée française.

" Ce général semblait se multiplier pour être

partout à la fois, nous dit A. Nettement (Histoire de la conquête

d'Alger, p. 367), impatient de montrer la supériorité du

nouveau matériel sur l'ancien, il parvenait avec ses pièces

aux avant-postes en traversant les terrains les plus difficiles...,, On

le voyait partout à la fois, ajoute l'ingénieur-géographe

Rozet (Relation de la guerre d'Afrique, 1830), il accompagne de Bourmont

dans la visite des lignes, puis revient au milieu des batteries pour faire

tout disposer, ensuite il court activer le débarquement de son

matériel et veille au placement des objets dans les parcs... "

Indéniablement, la contribution de cet officier général

au succès de la campagne fut importante.

(6) Bâtiments de guerre délestés d'une partie de leur

artillerie et provisoirement affectés au transport des troupes

et du matériel.

(7) La toute nouvelle marine de guerre à vapeur conquit ses lettres

de noblesse au cours de cette formidable tempête. Six unités

composaient cette division, pour la première fois employées

au cours d'opérations militaires. La marine traditionnelle accueillait

avec dédain cette nouveauté (voir Cap sur Alger, de BernardiniSoleillet,

Editions de l'Atlanthrope, p. 95) que les marins de ,,la vraie marine

", celle des fins voiliers, appelaient !d'escadre des chaudrons flottants

" ou encore, nn mouches d'escadre ", sobriquet dû à

l'activité incessante déployée par ces vapeurs lors

de la longue traversée. Très souvent, on avait pu les voir,

allant et venant sans arrêt de la tête à l'arrière-garde

du convoi, tels des chiens de berger, crachant d'épais panaches

de fumée noire et faisant force vapeur pour transmettre les ordres

de l'amiral ou porter assistance à un bâtiment en difficulté.

A la longue pourtant, il fallut bien reconnaître que les n< machines

à feu,, à l'allure pataude, propulsées par leurs

encombrantes roues à aubes, s'étaient affranchies des servitudes

du vent. Au début de cette même année 1830, le ministère

français de la Marine avait vainement tenté d'augmenter

le nombre de ces navires à vapeur par des affrètements en

Angleterre, laquelle possédait déjà, cette époque,

une flotte de plus de 300 bâtiments de ce type.

(8) La pointe Saint-Janvier.

(9) Le Grand Rocher et le Rocher du Milieu.

(10) Bâtiments de guerre chargés de toute leur artillerie.

(11) Claude-Charles-Marie de Campe de Rosamel, contre-amiral, commandant

en second de l'armée navale, cinquante ans à l'époque,

homme d'un port magnifique et d'une belle figure, très audacieux

et très expérimenté. Il fut nommé vice-amiral

et préfet maritime de Toulon. Ministre de la Marine de 1836 à

1839 et mourut en 1848.

(12) Louis-Auguste-Victor de Ghaisne de Bourmont, lieutenant-général,

ministre de la Guerre en 1830 et commandant en chef de l'expédition.

C'était alors un homme de cinquante-sept ans, de petite taille,

grand nez et traits nobles, un air fin et rusé. Emigré de

1791, il revint en Vendée combattre les Chouans. Rallié

à l'Empire, fut nommé colonel puis maréchal de camp.

Rejoignit Louis XVIII en 1814. S'exila après la Révolution

de juillet 1830, revint en France et y mourut en 1846.

(13) Baron de Tholozé, maréchal de camp et sous-chef d'état-major.

Ancien officier de l'Empire.

(14) J.-T. Merle. Voir supra, note 4.

(15) Lieutenant-général Desprez, chef d'état-major.

Général de division sous l'Empire, réintègre

l'armée pendant la Restauration. Homme de petite taille, sec et

pointu, mais possédant de réels talents militaires.

(16) En réalité, les Frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem

ou chevaliers-moines, qui guerroyaient partout en Méditerranée

contre l'Islam. Successivement chassés, par les Turcs de Jérusalem

(1187), de Saint-Jean-d'Acre, de Chypre (1291), puis de Rhodes (1308),

ils s'étaient installés à Malte en 1530. En 1541

encore ils s'intitulaient ,,chevaliers de Rhodes " et se considéraient

comme en exil à Malte, n'ayant pas renoncé à retourner

à Rhodes. Un grand-maître ou prince ayant le pape pour seul

suzerain commandait l'ordre qui dura jusqu'à la prise de Malte

par Bonaparte, en 1798.

(17) Les plages des Sablettes et d'Hussein-Dey, à partir de la

pointe Tafourah. Souvenons-nous, dans cette banlieue d'Alger, du hameau

Charles-Quint.

(18) Le Koudiat eç Çaboun, la colline du Savon sur laquelle

Hassan Pacha fit d'abord édifier une tour ronde armée de

trois canons. Puis, en 1579. craignant un retour des Espagnols, la fit

fortifier, l'encadrant de quatre bastions. En 1656, la foudre endommagea

cette construction qui subit des modifications importantes (H. Klein,

les Feuillets d'El Djezaïr, T. 3, 1912). Un temps, la forteresse

porta le nom de Bordj el Taous (fort des Paons), un dey y ayant fait élever

des paons, puis celui de Soltan Kalassi (Fort-l'Empereur).

(19) Deux plaques de marbre étaient apposées, l'une rue

des Chevaliers-de-Malte, l'autre à l'angle des rues Littré

et Bab-Azoun, à Alger. La première nous rappelait l'héroïsme

de ces chevaliers et le texte de la seconde commémorait le geste

de Ponce de Balaguer, dit Savignac, porte-étendard de cet ordre

qui, sous une grêle de traits, aurait planté sa dague dans

la porte d'Azoun, en disant ,,Nous reviendrons ! ", prophétie

qui. ajoute l'inscription, se réalisa le 5 juillet 1830 avec l'arrivée

des troupes françaises...

C'est interpréter l'événement avec autant de fantaisie

que Victor Hugo écrivant, à propos de l'expédition

de 1541 (le Rhin, 1838), que : u Villegaignon avait failli donner Alger

à la France dès les 16e siècle... " car, comme

tous les mots historiques, celui attribué à Savignac n'a

vraisemblablement jamais été prononcé. Comme l'indique

excellemment M.-E. Ravenet dans son opuscule : Un épisode de l'expédition

de 1541 (Société historique algérienne), la légende

trouve origine dans un passage de la Relation de A. Magnolotti, écrivant

notamment que : "... le bruit court que le frère Pontion di

Bilinguer, dit de Savignac, Français, planta son poignard dans

la porte..... Or cet auteur n'avait pas assisté à l'échauffourée

et, de plus, sa relation comporte des inexactitudes et des invraisemblances

telles que son authenticité peut être à bon droit

mise en doute. En outre les gestes et les mots attribués à

de Savignac ne sont rapportés dans aucun récit contemporain,

dont notamment la relation du chevalier de Villegaignon qui avait pourtant

participé à l'attaque de la porte d'Azoun et y avait même

été grièvement blessé.

Puis, au cours des siècles suivants, divers auteurs reprirent les

propos de Magnolotti sans jamais mentionner qu'il s'agissait là

d'un bruit et non d'un fait authentique. Et en 1843, Berbrugger, dans

Algérie historique pittoresque et monumentale, remit en mémoire

l'épisode en question, sur l'authenticité duquel il n'élevait

d'ailleurs aucun doute. Reprochant à ses compatriotes leur ingratitude,

il ajoutait : "... nous n'avons pas eu l'idée de consacrer

par un monument, une simple inscription, un nom donné à

une rue, le souvenir de ce héros qui, au nom de la France, vint

frapper audacieusement à la porte d'Alger... " L'ouvrage s'ornait

d'un tableau de Raffet intitulé : " Pons de Balaguer à

la porte de Bab-Azoun " [sic] et représentant le chevalier

plantant sa dague dans la porte, gravure devenue classique. Trois ans

plus tard, H. de Grammont, dans le commentaire dont il faisait suivre

sa traduction de la relation latine de Villegaignon, reprenait le thème

de Berbrugger. Comme ce dernier, il exaltait le prétendu fait d'armes

de Savignac et même, donnant libre cours à son imagination,

l'enrichissait de détails nouveaux.

Ainsi, par la contribution successive d'auteurs peu exigeants et inspirés

de sentiments certes respectables, mais qui n'avaient rien de commun avec

la critique historique, s'est formée une légende née

d'un on-dit, d'un bruit anonyme et incontrôlable, que des préventions

d'ordre sentimental feront accepter comme une réalité. Notons,

de plus, que ce ne pouvait être au nom de la France, alors alliée

des Turcs, mais bien au nom de l'Espagne, alors ennemie mortelle des deux

premières, que les chevaliers sont venus frapper à la porte

d'Azoun, simple constatation qui, à elle seule, contredit formellement

les affirmations de Berburgger et de Grammont (20). L'amiral Doria, apuyé

par le pape Paul III, avait vainement supplié l'empereur de ne

pas entreprendre l'expédition dans cette période de l'année.

Il lui avait demandé d'attendre une saison plus propice à

la navigation. Doria, marin très expérimenté, disait

: "Il n'y a que deux ports en Afrique : juin et juillet, en dehors

de ces deux périodes, les risques sont grands ! "

(21) Notamment entre Fort-de-l'Eau et le Hamiz.

(22) C'est-à-dire les plages

d'Hussein-Dey, du Polygone d'artillerie et de Fort-de-l'Eau.

(23) Selon quelques auteurs contemporains, en 1830 encore, on pouvait

apercevoir, au cap Matifou, par mer calme, d'énormes fûts

fortement oxydés, à demi ensablés et envasés,

gisant par quatre ou cinq mètres de fond.

(24) Selon Brantôme, la perte de ces chevaux, " magnifiques

genêts d'Espagne ", sera ressentie plus tard comme " le

grand deuil du désastre", par Charles-Quint.

(25) L'amiral de Rigny avait prédit à l'intendant Deniée

les coups de vent et les accidents fréquents sur les côtes

de la Régence. C'est en prévision de cette fâcheuse

éventualité que le responsable de l'intendance avait eu

l'heureuse idée de munir tous les colis de doubles enveloppes imperméables.

(26) Paul Raynal, sous-intendant : l'Expédition d'Alger, 1830,

Lettres d'un témoin.

(27) Rapport du 17 juin 1830 au ministre de la Marine.

(28) Arrivant en baie de

Sidi-Ferruch, le 13 juin, et constatant l'excellence de ce

mouillage, le vice-amiral avait dit textuellement au chef d'état-major

de l'armée de terre, le général Desprez : "

la flotte sera aussi en sûreté dans cette baie que dans la

rade de Toulon..... (Journal d'un officier de l'Armée d'Afrique,

pp. 73 et 74).

(29) Le K'bour roumia ou Tombeau

de la Chrétienne, monument composite colossal, vraisemblablement

construit aux environs de l'an 20 de notre ère, et, très

probablement, tombeau de Juba II, roi de Numidie ainsi que de son épouse,

Cléopatre Séléné, fille de la grande Cléopâtre.