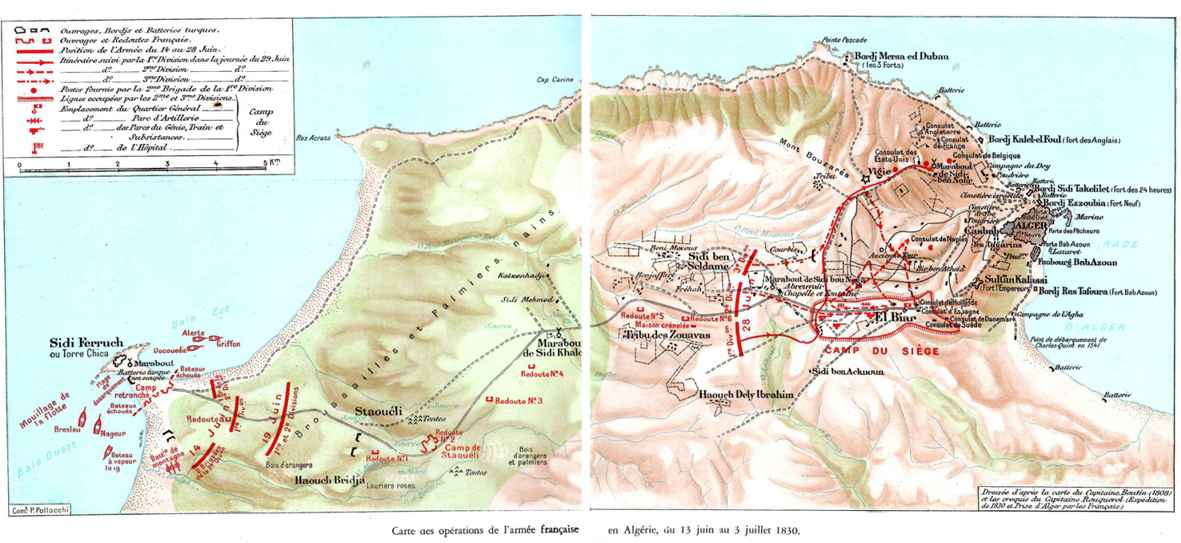

L'armée expéditionnaire française

destinée à conquérir Alger était arrivée

le 13 juin devant la côte d'Afrique, et, le même soir, l'immense

flotte, comptant plus de 100 bâtiments de guerre et environ 400

navires de commerce, jetait l'ancre dans la baie de Sidi Ferruch.

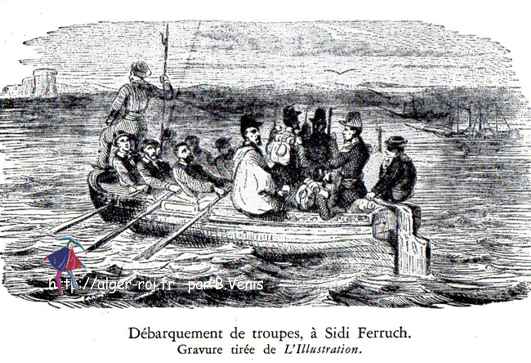

Le 14, à l'aube, les premières troupes prenaient possession

du sol algérien. C'était la brigade du maréchal de

camp Poret de Morvan, de la division Berthezène. Rapidement, Sidi

Ferruch fut occupé, pendant que les canons des vaisseaux réduisaient

au silence les batteries turques. Dans la journée, toute l'armée

mise à terre se fortifia dans la presqu'île, où le

général de Valazé, commandant le génie, traça

des retranchements qui mirent le camp à l'abri d'un coup de main.

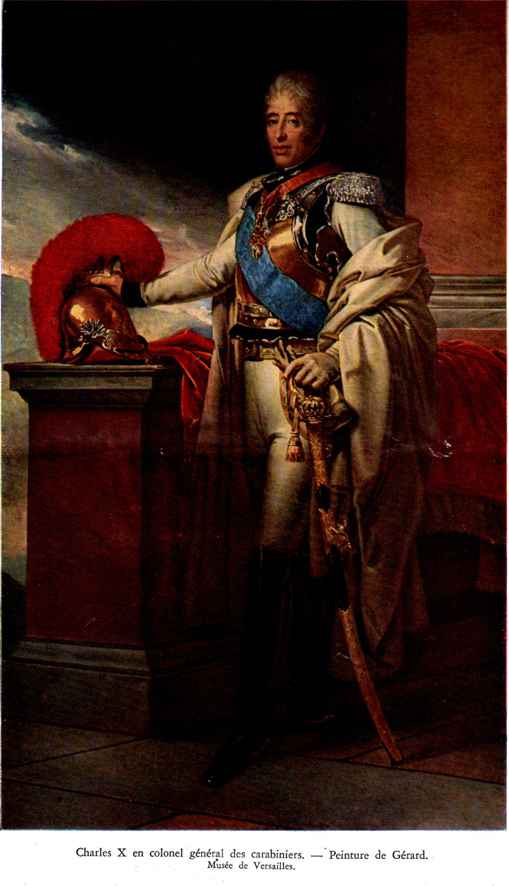

Charles X en colonel général des carabiniers |

Les Arabes et les Turcs se contentèrent, pendant

les premiers jours, de tirailler derrière les buissons et d'opposer

une résistance d'arrière-garde à l'avance des Français,

non sans leur infliger cependant des pertes. C'était, pour le moment,

la tactique du dey, dont le gendre, l'agha Ibrahim, commandait les troupes.

Laisser les Français débarquer, puis les rejeter à

la mer, comme cela avait été fait

, puis les rejeter à la mer, comme cela avait été

fait pour Charles-Quint et O'Reilly, telle était la seule manœuvre

qu'ils concevaient.

L'agha établit son camp principal à Staouéli et appela

à lui tous les contingents des grands vassaux et amis. Le sultan

du Maroc et le pacha de Tripoli n'avaient répondu aux demandes

du dey que par de vagues promesses et des vaux platoniques ; mais les

beys de Constantine, d'Oran et de Titteri envoyèrent chacun 13.000

à 15.000 hommes. Avec les janissaires et les milices de la Régence,

cela faisait une armée de 6o.000 hommes, exactement le double de

l'armée française.

La vie à Alger pendant toute la campagne nous est connue au jour

le jour par le récit très curieux d'un Allemand, Simon Pfeiffer,

ancien étudiant en médecine, pris par un corsaire dans la

Méditerranée et devenu esclave du ministre des. Finances.

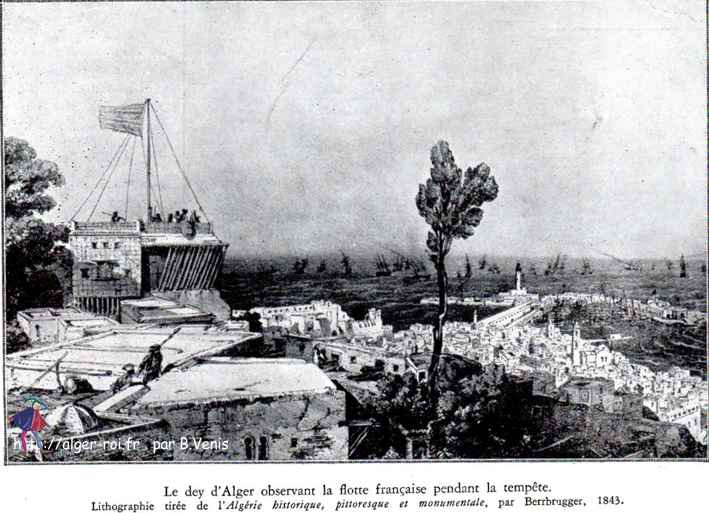

En ville tout était désordre et présomption. L'aspect

de la flotte française défilant au large émut d'abord

les populations ; mais, lorsqu'on annonça que le dey augmentait

la prime qu'il promettait de payer pour chaque tête de Français,

une nouvelle ardeur guerrière s'empara des hommes.

Le dey d'Alger observant la flotte française |

A Sidi Ferruch, au delà des retranchements, nos

grand-garde tiraillaient nuit et jour, tandis que sur la plage une activité

fébrile et ordonnée régnait. On débarquait

vivres, munitions, les mille choses dont une armée a besoin ; les

ambulances,. les dépôts d'intendance élevaient leurs

baraquements et, plus loin, selon mode des temps napoléoniens,

les cantinières, aidées par les soldais, dressaient des

tonnelles de verdure où l'on buvait frais.

Le 16, une épouvantable tempête faillit provoquer la perte

de la flotte. Mais, alors que tout le monde craignait de voir se répéter

la catastrophe de Charles-Quint, une brusque saute de vent chassa l'orage

et sauva l'armée.

Impatiemment, elle attendait le moment de marcher. Une erreur de jugement

de l'amiral Duperré en retarda l'exécution. Malgré

de nombreux avis, il craignait que la baie de Sidi Ferruch ne fût

pas assez grande pour opérer à la fois tous les débarquements

et avait fait retarder la marche de deux sections du convoi qui transportaient

la majorité des chevaux.

Devant cette immobilité des Français, l'agha

Ibrahim, généralissime des armées du dey, résolut

de prendre l'offensive. Son plan de bataille consistait à faire

harceler notre aile droite par le bey de Constantine et à crever

la gauche avec l'élite de ses troupes, la milice et les contingents

de Titteri.

L'action s'engagea le 18 avant l'aube. De notre côté, sentant

l'attaque prochaine, on avait retiré les troupes sur de meilleures

positions et porté l'artillerie en première ligne. L'assaut

des Algériens fut d'une violence inouïe et la situation fort

critique à notre aile gauche. La brigade Clouet, d'abord repoussée,

avait contre-attaqué avec une telle fougue qu'elle se trouva bientôt

en l'air et sans cartouches. La présence d'esprit du lieutenant-général

duc des Cars sauva la situation. Il commandait la réserve et, sans

attendre l'ordre du général de Bourmont, amena les renforts

qui dégagèrent notre gauche.

Débarquement de troupes, à Sidi Ferruch. Gravure tirée de L'Illustration. |

L'aile droite, moins vigoureusement attaquée, avait

aisément maintenu ses positions. L'assaut ennemi ainsi brisé,

nos troupes partirent à la contre-attaque, rejetant l'armée

du dey jusque devant son camp principal qui se trouvait à Staouéli.

Puis, sans désemparer, décidé à exploiter

le succès, le général de Bourmont lança ses

divisions sur le camp. Le mauvais terrain, qui retarda la marche de la

division Loverdo, sauva seul l'armée ennemie d'un désastre

complet. Son artillerie, ses drapeaux, ses munitions, les vivres, les

tentes, d'immenses troupeaux de moutons et de boeufs, les chevaux, les

chameaux, tout tomba entre les mains des Français. Fait d'armes

encore plus important que la prise de la smala, la bataille de Staouéli

nous ouvrait la route d'Alger.

Malheureusement, le retard du convoi naval privait l'armée de chevaux

et empêchait d'avancer, bien que déjà, en pleine bataille,

le génie eût construit la route qui, du camp de Sidi Ferruch,

menait jusqu'au front. La panique des troupes algériennes avait

été si complète qu'elles étaient venues se

réfugier dans les murs de la ville et que l'agha Ibrahim, craignant

le courroux du dey, se tenait caché dans une maison de campagne.

A défaut de son gendre, le dey confia alors le commandement de

l'armée au bey de Titteri, homme énergique et courageux,

sous l'impulsion duquel Turcs et Arabes se reprirent à harceler

notre front.

A la suite d'une nouvelle marche en avant, nous occupions alors le plateau

de Sidi Khalef. Situation à la vérité médiocre,

mais qui nous permettait, une fois à pied d'•euvre, de nous

élancer d'un seul trait jusqu'à la Bouzaréa et devant

les murs d'Alger. Des combats meurtriers se livrèrent sur ce plateau

; la chaleur était étouffante et les troupes souffraient

cruellement. Plus de 2.000 hommes furent évacués. C'est

là que le lieutenant Amédée de Bourmont, deuxième

fils du commandant en chef, fut mortellement blessé.

Entretemps, les bâtiments du convoi étaient arrivés

à Sidi Ferruch et les chevaux débarqués.

Bourmont, enfin en possession de tous ses moyens, fixa la reprise de l'offensive

au 29 juin. Son dispositif général portait la gauche (3e

division, duc des Cars) sur les hauteurs de la Bouzaréa, le centre

(2« division, Loverdo) de face devant le château de l'Empereur,

et la ire division (Berthezène) sur la droite, entre le Fort l'Empereur

et la mer.

A 4 heures du matin, l'armée sortit des tranchées et, d'un

seul bond, atteignit les objectifs fixés. Le rôle principal

avait été dévolu à la 3' division qui, marchant

par trois colonnes, bouscula les Turcs et gravit au pas de charge les

pentes escarpées de la Bouzaréa. A 5 heures, le 170 de ligne

(colonel Duprat, de la brigade Hurel) atteignait le point culminant, la

Vigie. De cet observatoire, nos soldats voyaient à leurs pieds

Alger la Blanche, dominée par la masse grise de la kasbah ; plus

loin, le château de l'Empereur et tous les forts et batteries de

la côte, le long de laquelle les maisons de campagne s'étageaient

au milieu des jardins.

Au centre et à droite, la résistance avait été

moindre et, sans pertes importantes, nos soldats occupèrent les

maisons des consuls étrangers, qui, sauf celui d'Angleterre, s'étaient

réfugiés au consulat d'Amérique, situé sur

les pentes nord de la Bouzaréa.

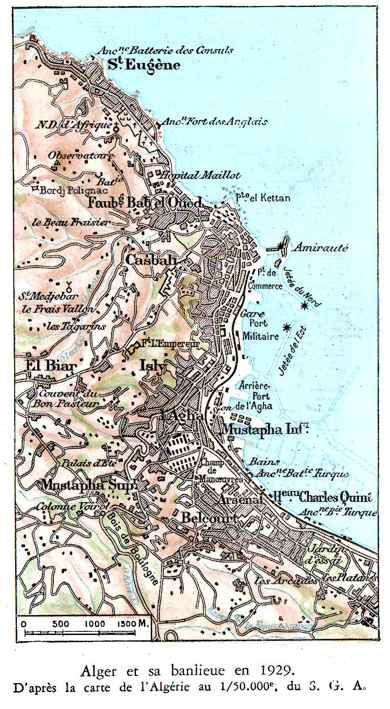

Alger et sa banlieue en 1929 |

Il faisait une chaude journée d'été. L'épais

brouillard matinal qui s'étendait sur le golfe et la Mitidja occasionna

une singulière erreur de la part de l'état-major général.

Son chef, le général Desprez, voyant la nappe grise qui

recouvrait la plaine, crut que c'était la mer et, malgré

les indications précises de la carte de Boutin, commanda aux divisionnaires

de se reporter vers la gauche, commettant ainsi une erreur de 90 degrés.

Ce n'est que lorsqu'il fut revenu à la Vigie, auprès du

duc des Cars, que le général de Bourmont se rendit compte

de la situation. Mais déjà les divisions étaient

en marche à travers le terrain inextricable et montagneux, coupé

de ravins profonds et étroits. Heureusement que l'ennemi, complètement

démoralisé, ne vint pas assaillir nos colonnes qui, avec

des difficultés et des fatigues considérables, mirent plusieurs

heures pour reprendre leurs places initiales.

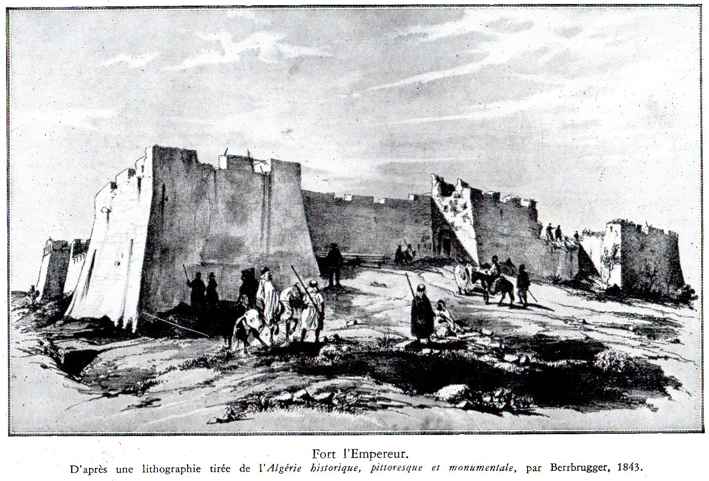

Le Fort l'Empereur, que surmonte de nos jours l'obélisque élevé

à la gloire de l'armée d'Afrique, est un gros château

fort dont le canon tenait en respect la kasbah et la ville. Aussi le dey

en avait-il confié le commandement au Khasnadji, ministre des Finances,

l'homme le plus résolu de son gouvernement. Largement approvisionné,

il était armé de 53 pièces et sa garnison comptait

2.000 hommes.-

-

En face de lui, le camp de siège français formait un quadrilatère

irrégulier sur le plateau d'El Biar, le long de la voie romaine.

La longue ligne de l'armée occupait les hauteurs.

Sept batteries furent construites à une distance moyenne de 600

mètres du château pour en battre la face sud et la corne

sud-ouest. Pendant ces travaux, la lutte d'infanterie continuait sur les

positions mêmes.

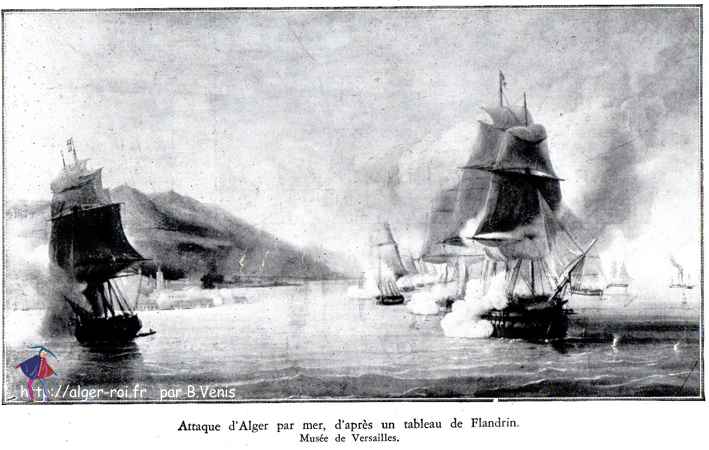

Le 1er juillet, la flotte fit une démonstration, défilant

à extrême portée de canon, mais sans grand résultat

de part et d'autre. Elle revint quelques jours plus tard sans plus de

succès.

Cependant, le cercle des assiégeants se resserrait. Le maréchal

de camp baron Achard, commandant la 20 brigade de la I" division,

avait déjà occupé la pointe Pescade avec le (4e d'infanterie

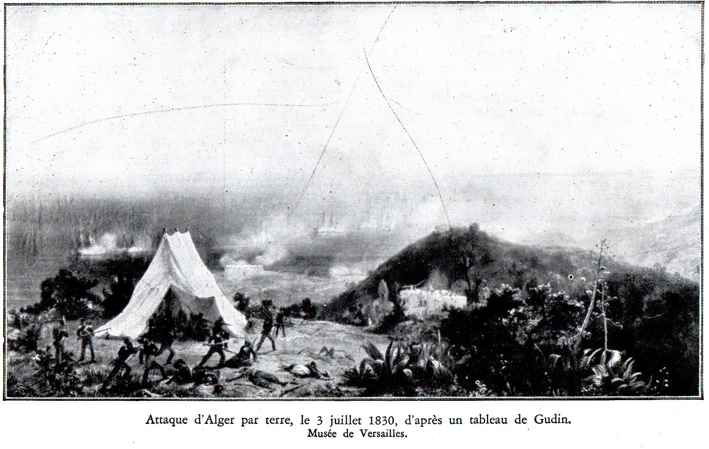

(colonel d'Armaillé). Le 3 juillet, les batteries de siège

étaient prêtes.

Le lendemain, à l'aube, le bombardement commença. L'artillerie

ennemie, bien que supérieure en nombre et servie avec un courage

admirable par des artilleurs turcs, ne pouvait résister à

la nôtre, plus précise et plus meurtrière. Le tir

croisé de nos batteries faisait sauter les épaulements en

maçonnerie, écrouler les parapets, derrière lesquels

apparaissaient en pleine vue les canons et leurs servants. Les corps des

canonniers jonchaient les remparts.

Vers 8 heures, quelques pièces ennemies se turent et l'on vit des

fuyards se sauver par la petite poterne qui fait face à la ville.

Mais, de la kasbah, le dey fit tirer sur ses propres troupes, qui se rejetèrent

dans le fort. A 10 heures, toute l'artillerie algérienne était

réduite au silence et l'on commençait à battre en

brèche le mur sud pour permettre l'assaut de l'infanterie. Visiblement,

la panique s'était mise dans le fort, car, malgré ,le tir

de la kasbah, les soldats turcs s'enfuyaient maintenant vers la ville.

Soudain, à 10 heures et quart, une flamme immense jaillit et une

détonation formidable ébranla toute la terre. La poudrière

sautait. Quittant le fort le dernier, le Khasnadji avait, au moyen d'une

traînée de poudre, mis le feu au donjon.

Fort l'Empereur |

Une grêle de pierres vint s'abattre sur la ville et les environs,

heureusement sans grand dommage pour nos hommes, mais causant des pertes

importantes dans Alger.

Attaque d'Alger par mer |

Le vieux maréchal de camp baron Hurel, à

la tête du 2e de marche et du 60e de ligne, s'élança

en avant dans la fumée qui enveloppait encore les murs du château.

Un grenadier du 17° d'infanterie escalada le tronc calciné

d'un palmier qui se trouvait dans la cour et y noua sa chemise en guise

de drapeau blanc. A cette vue, une immense clameur emplit le fort et,

se répercutant jusque sur les hauteurs de la Bouzaréa, roula

vers la ville et la rade : la première armée d'Afrique criait

: « Vive le roi ! »

Le sort d'Alger était entre nos mains. A 2 heures de l'après-midi,

Sidi Mustapha, premier secrétaire du dey,vint demander au général

de Bourmont un armistice de la part du dey. « Vous vous rendrez

à merci ou je bombarde la ville », avait répondu Bourmont.

Jamais, - depuis Duquesne, Alger n'avait entendu pareil langage. Le dey

cherchait encore à gagner du temps. Il s'était enfermé

dans la kasbah, pendant que l'émeute grondât autour de lui.

Deux riches commerçants maures étaient venus offrir au général

de Bourmont de lui apporter la tête de Hussein pacha sur un plateau

pour qu'il épargnât la capitale. Le général

les avait chassés avec mépris. Les janissaires eux- mêmes

se révoltaient : Hussein dut céder. Entouré de son

état- major et de tous les généraux de l'armée,

Bourmont dicta lui-même l'acte de reddition que le dey fut forcé

d'accepter.

Attaque d'Alger par terre |

Aux termes de l'armistice, la Régence et la ville

se rendaient à merci. Toute l'armée ennemie mettait bas

les armes, tandis que les Français venaient occuper la ville et

les forts, dont le gouvernement était assumé par le commandant

en chef. Celui-ci garantissait, par contre, la vie et la propriété

de tous les habitants, le respect de leurs religions et de leurs sanctuaires.

Il promettait également au dey de ne pas toucher à ses biens

personnels et de mettre à sa disposition un vaisseau de guerre

pour le conduire dans un port neutre.

Le lendemain 5 juillet 183o, à 10 heures du matin, l'armée

française, drapeaux déployés et musique en tête,

entrait à Alger.

Prince SIXTE DE BOURBON.