ANNO 1869

Le

jour de l’An 1869 fut un vendredi

Mardi 5 janvier 1869, après avoir

traversé la Méditerranée, depuis Marseille, sur l’un des paquebots de la Compagnie

de Navigation Martime qu’il présidait, Emile-Etienne GUIMET débarqua

à Alger pour un voyage qui

le conduisit à visiter Alger,

Hammam Righa, Bône, Constantine, Batna, Lambèse, Biskra et Tunis. Lors de sa visite du Jardin d’Essai,

au Hamma, celui-ci visita probablement Pierre-André, cousin de

Jean-Baptiste GUIMET, père d'Emile-Etienne. Ce

voyage donna lieu à un recueil de lettres intitulé Lettres sur l’Algérie,

lui-même inséré dans Aquarelles africaines, édité en 1877.

(BNF : Notice n° : FRBNF30560255).

Jeudi 7 janvier 1869, Emile

GUIMET se rendit à la gare du Hamma pour visiter les alentours

d’Alger. Il fit une halte à Blidah. Avant de se rendre à Ben-Bernou, au domaine des Sources, propriété

d’Armand ARLES-DUFOUR en plein cœur de la Mitidja.

« […].

Le jour il [le palmier] donne de l’ombre et la nuit il

garantit du serein. Aussi il sert d’abri à un campement de Zéphirs,

condamnés militaires employés aux travaux de l’exploitation. Ces malheureux

forçats de l’armée sont surtout des mauvaises têtes, peu vicieux au

fond. Quelques-uns sont habiles travailleurs. Il se trouve parmi eux

des fils de ducs, des neveux de ministres et d’anciens gamin de Paris.

Quand ils ont fini leur temps de punition, on les mets dans les bataillons

d’Afrique ; mais parfois la vie de caserne paraît dure à ces ouvriers

habitués au grand air et au travail sain, accoutumés à certain bien-être

que leur procurent les gratifications donnés par les colons, et ils

commettent de nouveaux délits pour retourner aux champs ».

Samedi 9 janvier 1869, Emile

GUIMET partit pour Bône et

Constantine.

Lundi 25 janvier 1869, à Alger,

Emile GUIMET rédigea la lettre d’introduction à la série qu’il rédigea

sur ce thème :

Avant la conquête, Alger était en effet la ville religieuse entre toutes, et le mahométisme a reçu dans ses murs sa blessure la plus cruelle. Ces grands hommes vêtus de laine, qui glissent le long des murailles blanches , sont des saints démonétisés, des dignitaires sacrés hors de service, des croyants auxquels on ne croit plus, des anges de Mahomet domptés par les démons chrétiens. C’est pis que de la décadence, c’est de l’anéantissement, et vraiment l’allure triste et abaissée des Algériens me fait de la peine. Le gouvernement paraît avoir éprouvé la compassion que je ressens, car, après avoir renversé les mosquées saintes ou transformé en cathédrales, - et le ciel ne s’est pas effondré ! – celles qui sont restées debout, le gouvernement, dis-je, fait maintenant construire des mosquées neuves. Il semble qu’il eût mieux valu laisser les anciennes debout ; mais l’on m’objectera qu’il faut bien que les maçons travaillent.

Et ils s’en donnent à cœur joie, ces braves maçons ; églises, chapelles, séminaires, couvents, mosquées, synagogues, Alger redevient la ville sainte ; seulement sa sainteté s’est faite éclectique et tous les cultes participent à sa grande religiosité. Il faut dire qu’ici on démolit et on reconstruit à tort et à travers, tout comme en France. On fait une rue Impériale tout comme ailleurs. Regardons vite ces vieux quartiers d’autrefois, aux étages entassés, aux fenêtres imperceptibles, aux angles rentrant, sortant, avançant, reculant, aux lignes mouvementées et imprévues dans lesquelles la chaude lumière d’Afrique joue, se brise, éclate, s’éteint, se répercute. Hâtons-nous, car les ingénieurs nous suivent, et les rues larges, droites, plates, aux maisons trouées comme des cages, vont remplacer les pittoresques impasses du vieil Alger »

Au cours de son séjour dans l’Algérois, Emile GUIMET dut rencontrer François TROTTIER, pépiniériste, âgé de 54 ans, demeurant Campagne Trottier, à Hussein-Dey, qu’il qualifia amicalement de « grand prêtre de l’eucalyptus » tant ce dernier était passionné par cet arbre. François Trottier, adjoint municipal de Kouba sera le premier maire d’Hussein-Dey érigé en commune libre autonome le 15 octobre 1870. Le second personnage connu et cité est François-Henry-Armand ARLES-DUFOUR, natif de Lyon, propriétaire foncier dans la Mitidja.

François-Henry-Armand ARLES-DUFOUR |

è Nota :

- Alexandre-Joachim

Guimet rapporta le souvenir de la visite d’Emile-Etienne Guimet à son

fils cadet Jean-Louis Guimet qui lui-même le transmit à sa fille cadette

Colette. Jean-Louis parlait d’Emile-Etienne comme le « cousin d’Amérique »,

or ce voyage n’interviendra qu’en mai 1876. Si tant est qu’Emile-Etienne

ait entretenu une correspondance régulière avec Pierre-André et Elisa

Mougniot, celle-ci fut probablement postérieure au séjour d’Emile en

Algérie.

Cette rencontre

entre un infirmier fils, petit-fils et arrière-petit-fils de cultivateur

et un industriel fils, petit-fils d’ingénieur et arrière-petit-fils

d’un architecte est d’autant plus singulière que les contextes socioprofessionnels

et culturels de ces deux lignages patronymiques n’étaient guère favorables

à des contacts familiaux sur le territoire métropolitain. Vraisemblablement,

cette rencontre eut lieu en janvier 1869. Lors de ses incursions intra-muros,

de quartier en quartier, son caractère hypocondriaque l’aura peut-être

incité à s’adresser à un pharmacien de la rue Bab-Azoun tel que Joachim

Duran qui se serait empressé de lui préciser l’existence d’un ami infirmier

originaire de l’Isère et portant le patronyme Guimet.

- M. Arlès-Dufour fut doué d’une

remarquable intelligence et il a beaucoup servi les progrès de l’agriculture

algérienne. Il fut le premier éleveur du cheval de trait dans la colonie;

l’importateur du premier étalon anglo-arabe, dont les fils Pierrot, Pipo et autres ont

démontré la supériorité jusqu’alors contestée du sang anglais sur le

barbe. M. Armand Arlès-Dufour

planta plus de 4,000 arbres forestiers, et reboisé ainsi sa région

en partie. Il créa des prés, des bois, plusieurs corps de ferme, et

lutté pendant de longues années contre les fièvres paludéennes et le brigandage

indigène. Ses produits, de première qualité, primés dans tous les concours, en Algérie,

en France et à l’étranger. Il lui a été décerné cinquante médailles

d’or dont une à l’Exposition universelle de 1878, quarante médailles

d’argent et vingt médailles de bronze; le prix d’honneur des Haras au

concours de Blidah, et les prix spéciaux pour irrigation, reboisement,

etc., au concours agricole d’Alger. M. Armand Arlès-Dufour a reçu la

croix de la Légion d’honneur en 1881, légitime récompense d’une existence

laborieuse et véritablement utile à l’Algérie.

Lundi 1er février 1869, à bord de l’Hermus, entre Alger et Tunis, Emile Etienne GUIMET vista plusieurs villes côtières dont Bougie qui retint particulièrement son attention. Il visita une école arabe avant de partir à la « recherche de restes romains ».

|

Samedi 6 février 1869, à 8

heures du matin, départ de Bône

pour Tunis (Lettres

sur l’Algérie)

Dimanche 7 février 1869, tôt

dans la matinée arrivée à Tunis

et rédaction de la 4ème lettre (Lettres

sur l’Algérie)

Mardi 9 février 1869, 5ème

lettre rédigée depuis Tunis (Lettres

sur l’Algérie)

Lundi 15 février 1869, à bord

de l’Indus, en direction de Tunis à

Bône. La traversée fut particulièrement

agitée au point qu’Emile GUIMET précisait qu’il eut des difficultés

à tenir son encrier ainsi que son estomac le temps de la rédaction de

sa lettre.

Dimanche 16 février 1869,

la fin du trajet de Bône

à Constantine se fit en diligence sous la pluie

è Nota :

Les dessertes

féroviaires étaient très peu développées. Les voies de chemin de fer

serpentaient au fond des vallées. Les locomotives des voies secondaires

étaient si peu performantes qu’en 1881, Maupassant se souvint avoir

vu les soldats pousser le train de la ligne des Chotts comme une vulgaire

diligence.

Mercredi 17 février 1869,

6ème lettre rédigée depuis Constantine (Lettres

sur l’Algérie)

è Nota :

Le compte-rendu

de la séance du 21 mai 1875 des Mémoires de la Société littéraire

de Lyon donne un aperçu du voyage d’Emile-Etienne GUIMET :

« M. Guimet communique la relation d’un voyage en Afrique, de Tunis à la lisière du Sahara, en passant par Bône, Jemmapes, Philippeville et Batna. Il décrit les villes et les mœurs des habitants, relève la manière dont le bey de Tunis rend la justice et note surtout les antiquités rencontrées dans les pays parcourus. M. Guimet nous apprend, en outre, en la regrettant, la destruction, à Constantine, des restes d’un temple tétrastyle, sacrifié à l’alignement d’une rue et des travaux dits d’embellissement ». Mémoires de la Société littéraire de Lyon ; 1876, page LXX

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5443792n/f11.image.r=guimet+constantine.langFR)

Lundi 22 février 1869, 7ème

lettre rédigée depuis Batna

et Biskra (Lettres

sur l’Algérie)

è Nota :

La Portion

centrale de la 2eme compagnie de discipline était stationnée

à Biskra

Lundi 1er mars

1869, 8ème lettre depuis Constantine.

(Lettres

sur l’Algérie)

Dimanche 28 mars

1869, repas de Pâques autour de la mouna dans la forêt de Sidi-Ferruch.

Samedi 1er mai

1869, à 3 heures de l’après midi, à Saint-Barthélémy-de-Séchilienne, Pierre GUIMET,

âgé de 29 ans, né le 13 octobre 1839, fils de Pierre, âgé de 68 ans,

et de Marie FINET, épousa Adélaïde Henriette

DORIS, âgée de 29 ans. Un contrat de mariage fut déposé chez

maître BAZ Albert, à Vizille. (Archives

départementales de l’Isère ; Vue n° 96 / Acte de mariage n° 4)

En mai-juin 1869, Alexandre-Joachim,

âgé de 10 ans, fut en âge d’effectuer sa première communion.

Jeudi 29

juillet 1869, Pierre-André et Elisa fêtèrent leur 8ème anniversaire

de mariage, noce de coquelicot

Samedi 21 août 1869, à 6 heures

du soir, à Vizille, naissance

de Françoise GUIMET, fille de Jean-Baptiste

et de Marie JAT. (Archives départementales ;

Vue n°142 / Acte n° 19)

Lundi

8 novembre 1869, Charles Marie Le Myre de Villers fut nommé préfet d’Alger

Mercredi

8 décembre1869, construction de l’église de Mustapha qui deviendra plus

tard la paroisse des Espagnols.

Noël

fut un samedi

Mardi 28 décembre1869, à Alger, à 7 heures du matin, André REMY, menuisier, témoin du second mariage de Pierre-André GUIMET, décéda à son domicile rue Molière, à l’âge de 61 ans. (acte de décès n° 792)

VOICI LA PAGE DE GARDE DE CE RECIT FAMILIAL

Mémoire & Mémoires de la Ville d’Alger

|

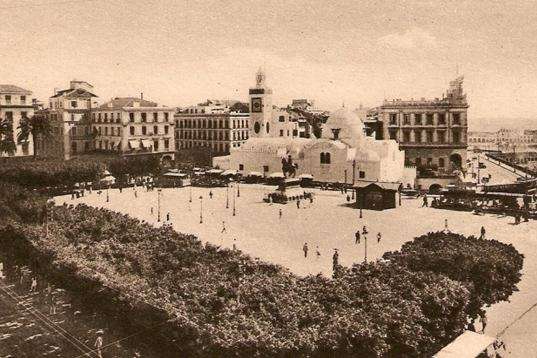

A

l’ombre des orangers de la place du Cheval

En février 1841, plantation d’orangers; En 1844, plantation de bellombras; En février 1848, plantation d’un peupliers au centre de la place;

En 1853, plantation de platanes; En 1890, plantation de ficus.

Joachim

Guimet-Rubini

Au sujet du peupliers de la Place du Gouvernement voici son histoire .......

ANNO

1848

Chute

du roi – Naissance de la IIème Répulique - L’Algérie terre

de France

Louis-Philippe

Ier, dernier roi de France en titre, était un fervent admirateur

du régime britannique qu'il prit pour modèle. Son règne fut caractérisé

par le développement et l'enrichissement rapide de la bourgeoisie manufacturière

et financière, l'extrême misère des classes ouvrières et la paupérisation

des paysans devenus ouvriers, et par des révoltes populaires incessantes

qui finirent par emporter son régime.

En

1848, à Alger, remembrement par échange d' un terrain enclavé

par la Pépinière Centrale contre le Petit Jardin d' Essai A cette date,

le Jardin d' Essai s' étendait d' un seul tenant de la rue de Lyon (ancienne

route de kouba, actuellement rue Belouizdad) jusqu'à la rue Sadi-Carnot

(ancienne route d'Hussein-Dey, actuellement rue H.Benbouali), du Jardin

français inclusivement à l' allée des Ficus exclusivement puis acquisition

par voie d' expropriation des terrains de la Colline appartenant à la

famille Abd-el-Tif.

Toujours

en 1848,

-

La Bibliothèque d’Alger fut transférée rue des Lotophages

-

Les trajets maritimes Alger-Toulon duraient 44 heures :

Depuis

Alger, les départs avaient lieu les 3, 13 et 23 de chaque mois à midi

Depuis

Toulon, les départs avaient lieu les 7, 17 et 27 de chaque mois à midi

En

cabine, le prix était de 105 francs

Sur

le pont le prix était de 73 francs et 50 cts

-

Les dernières levées postales au bureau de Poste d’Alger pour Marseille

avaient lieu à 10 h 30 les 5, 10, 15, 20, 25 et 30 du mois

-

Les dernières levées postales au bureau de Poste de Marseille pour Alger

avaient lieu à 10 h 30 les 2, 7, 12, 17, 22 et 27 du mois

-

Les dernières levées postales au bureau de Poste d’ Alger pour

Toulon avaient lieu à 10 h 30 les 3, 13 et 23 du mois

-

Les dernières levées postales au bureau de Poste de Toulon

pour Alger avaient lieu à 10 h 30 les 9, 19 et 29 du mois

Lundi 10 janvier 1848, fête de saint Paul, Marie-Suzanne COUSSET, âgée

de 67 ans, décéda à son domicile, à Saint-Barthélémy-de-Séchilienne.

(acte de décès n° 3)

Mardi 11 janvier 1848, enregistrement de l’acte de décès de Marie-Suzanne

COUSSET, ménagère. Victor GUIMET, son fils, âgé de 23 ans et Joseph

GUIMET, son neveu, âgé de 48 ans, signèrent l’acte de décès en qualité

de témoin.

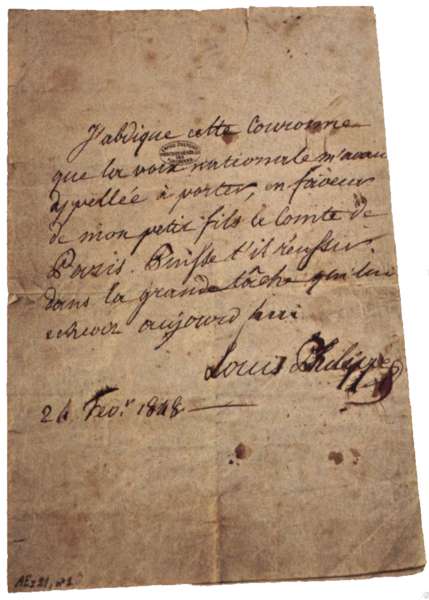

Jeudi 24 février 1848, à 13 heures 30, la monarchie est renversée. Louis Philippe abdiqua en faveur de son jeune petit-fils Louis Philippe II avant de fuir en Angleterre. A l’instar de Louis XVI et Marie Antoinette, il se déguisa et quitta Paris dans une voiture banale sous le nom de Mr. Smith.

Louis Philippe abdique |

Vendredi

25 février 1848, l’assemblée Nationale instaura la IIème

République. Jacques Charles Dupont de l’Eure fut élu président de la

république.

Karl

Marx analysa les événements ainsi :

« Le 25

février, vers midi, la République n'était pas encore proclamée,

mais, par contre, tous les ministères étaient déjà répartis entre les

éléments bourgeois du Gouvernement provisoire et entre les généraux,

banquiers et avocats du National. Mais, cette fois, les ouvriers

étaient résolus à ne plus tolérer un escamotage semblable à celui de juillet

1830. Ils étaient prêts à engager à nouveau le combat et à imposer la

République par la force des armes. C'est avec cette mission que Raspail

se rendit à l’Hôtel de ville. Au nom du prolétariat parisien,

il ordonna au Gouvernement provisoire de proclamer la République, déclarant

que si cet ordre du peuple n’était pas exécuté dans les deux heures,

il reviendrait à la tête de 200 000 hommes. Les cadavres des combattants

étaient encore à peine refroidis, les barricades n'étaient pas

enlevées, les ouvriers n'étaient pas désarmés et la seule force qu'on

pût leur opposer était la Garde Nationale. Dans ces circonstances,

les considérations politiques et les scrupules juridiques du Gouvernement

provisoire s'évanouirent brusquement. Le délai de deux heures n’était

pas encore écoulé que déjà sur tous les murs de Paris s'étalaient

en caractères gigantesques : « République française ! Liberté,

Égalité, Fraternité ! » (Karl Max, in Les Luttes

de classes en France)

Dimanche

27 février 1848, le Gouverneur Général d’Algérie fit afficher un avis

à la population annonçant l’abdication du roi. La duchesse d’Orléans

fut nommée Régente.

Début

mars 1848, le gouvernement provisoire adressa au nouveau gouverneur

général Louis Eugène Cavaignac des ordres d'enlèvement de la statue

de la place du Gouvernement. Mais à peine les charpentes devant servir

à soutenir la masse de bronze fussent-elles montées que les Algérois

se ruèrent sur les échafaudages et les jetèrent à la mer. Mieux encore,

la milice organisa spontanément un service de faction de jour comme

de nuit autour du monument pour empêcher qu'il ne fût donné suite à

cette profanation. Un peuplier fut planté au centre de la place du Gouvernement

(infra 1844, supra 1853).

Jeudi

2 mars 1848, nouvelle proclamation du Suffrage directe et universel,

institué en 1793 mais jamais mis en application. Cette fois-ci, il concerne

les hommes de plus de 21 ans.

Dimanche

5 mars 1848, institution légale du suffrage direct et universel

Lundi

13 mars 1848, un violent orage éclata sur Alger. Un puissant éclair

s’abattit sur l’un des palmiers du Jardin d’Essai. Ses débris

furent éparpillés sur plus de cent mètres aux alentours.

Mardi

14 mars 1848, le Gouvernement général de l’Algérie publia un « Avis

aux travailleurs » précisant que le citoyen Crozat, entrepreneur

du Génie reçut le lendemain matin 200 manœuvres aux Ateliers de terrassement

situés à Bab-Azoun et à Bab-El-Oued

Jeudi

16 mars 1848, en France, les impôts augmentèrent de 45%, soit 45 centimes

pour chaque franc d’impôt.

Samedi

18 mars 1848, les contribuables les plus défavorisées furent exemptées

de cette hausse.

Dimanche19

mars 1848, première élection mettant en œuvre le nouveau suffrage universel

Dimanche

19 mars 1848, entre 8 h 33 et 10 h 15, éclipse totale de Lune visible

dans le ciel d’Alger

Vendredi

24 mars 1848, à 1 heure du matin, à Vaulnaveys-le-Haut,

canton de Vizille, en Isère, naissance d’Auguste Régis

GUIMET, fils de Joseph GUIMET, âgé de 30 ans et d’Anne MATHIEU, âgée

de 27 ans. (Acte de naissance n° 7 / vue 169 : archives

départementales de l’Isère)

Mercredi

29 mars 1848, la commune de Mustapha-Pacha fut rattachée à la commune

d’Alger è (Supra 31 janvier 1871)

Dimanche 23 avril 1848, Victor GUIMET et ses frères, Antoine, Pierre-André

et Jean-Baptiste, eurent l’occasion de voter à ces élections d’un nouveau

genre.

Jeudi

27 avril 1848, le gouvernement français vota la fin immédiate de l’esclavage

dans les colonies françaises

Mercredi

3 mai 1948, à Alger, banquet des Représentants du peuple à l’Assemblée

Nationale

Jeudi

4 mai, il remit les pouvoirs du gouvernement provisoire à l’Assemblée

Mardi

9 mai, François Arago succéda à Dupont de l’Eure. Il devient président

de la Commission exécutive.

Lundi

15 mai 1848, attentat contre l’Assemblée nationale à Paris

Samedi

20 mai 1848, la Commission Exécutive adopta le décret d’incorporation

dans l’armée des ouvriers de 18 à 25 ans, à l’exclusion des autres qui

acceptent de travailler dans les chantiers en province.

Lundi

12 juin 1848, à 8 heures du soir, au 3, rue Scipion, à Alger, dans la

salle Gambini, le Comité républicain des travailleurs des trois

provinces d’Algérie, organisa une réunion afin de se constituer civilement.

Jeudi

22 juin 1848, la parution dans le Moniteur, du décret du 20 mai 1848

déclencha un soulèvement de la part des ouvriers qui exigeaient le retrait

du « décret de proscription ».

Vendredi

23 juin 1848, au matin, après un grand rassemblement à La Bastille,

l’est de Paris se couva de barricades, plus de 400. Il y eut 12

000 ouvriers des Ateliers dans les rues qui scandaient « du

pain et du plomb ».

Du

23 juin au matin, jusqu’au 26 juin dans en fin de matinée, les combats

acharnés s’achevèrent avec la reddition des derniers îlots de résistance

à La Bastille et dans la rue Saint Antoine

Samedi

24 juin 1848, l’Assemblée nationale délègue les pleins pouvoirs à Louis

Eugène Cavaillac

Mercredi

28 juin 1848, François Arago est remplacé par Louis Eugène Cavaillac

Jeudi

24 août 1848, la loi institue le timbre postal. Son prix est de 20 cts.

Cette loi fut applicable dès le 1er janvier 1849.

Mercredi

13 septembre 1848, entre 5 h 42 et 7 h 21, éclipse totale de Lune visible

dans le ciel d’Alger

Mardi

19 septembre 1848, l’Assemblée vote la loi des colonies agricoles

avec une dotation de 50 millions de franc-or.

Jeudi

21 septembre 1848, le Collège d’Alger, rue des Trois-Couleurs,

fut érigé en lycée

Vendredi

6 octobre 1848, instauration d’un passeport pour les ouvriers désirant

travailler hors de leur département de résidence.

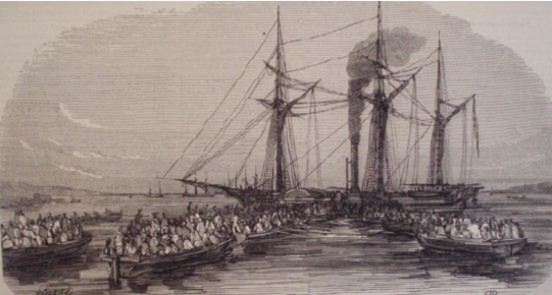

Lundi 14 octobre 1848, à Bercy, Paris, départ du 1er convoi de colons. Le convoi se composa de 200 familles, soit 800 personnes.

Dimanche

22 octobre 1848, à Marseille, le 1er convoi embarqua sur

l’Albatros

|

Samedi

4 novembre, le 4ème convoi (843 adultes) arriva à Marseille.

Samedi

4 novembre 1848, l’adoption du texte de la constitution de la IIème

République incluait la reconnaissance de l’Algérie comme partie intégrante

de la France

Constitution

de 1848: Chapitre X — Dispositions particulières

Article 109. — Le territoire de l'Algérie et des colonies est déclaré

territoire français, et sera régi par des lois particulières jusqu'à

ce qu'une loi spéciale les place sous le régime de la présente Constitution. »

Les

articles 21, 46, 64, 109 dénotent un statut spécial concernant l'Algérie,

ainsi les constitutionalistes parlent tantôt « des départements

français et de l'Algérie », tantôt « de l'Algérie et des colonies ».

Dimanche

5 novembre, départ de Paris du 8ème convoi

Jeudi 9 novembre, à 6 h 30 du matin, le 4ème convoi embarqué sur le « Le Montezzuma » arriva à Alger. Il fut salué par 3 coups de canon. Lors d’une chaleureuse réception, évêque compris, les nouveaux arrivants furent congratulés avant d’être envoyés dans l’ouest de la Mitidja à El-Affroun et son annexe Bou-Roumi et accompagnés d’une escorte de Zouaves. Ils passèrent leur première nuit à Bouffarik. Le lendemain, ils arrivèrent sur place et constatèrent que les maisonnettes n’étaient pas terminées. Ils durent dormirent sous des tentes

|

Dimanche

12 novembre1848, à Paris, promulgation Place de la Concorde de la nouvelle

constitution de la Deuxième République. L’État doit fournir du travail

ou une assistance aux citoyens nécessiteux. L’exécutif est représenté

par un président élu pour quatre ans au suffrage universel, qui nomme

et révoque les ministres. L’Assemblée unique, élue pour trois ans, vote

les lois.

Dimanche 19 novembre 1848, le 8ème convoi arrive à Marseille

Mardi 21 novembre, le 8ème convoi embarqua sur le « Le

Christophe Colomb » avec à son bord 853 adultes et 59 enfants

de moins de 2 ans

Samedi 25 novembre 1848, le 8ème convoi sur « Le

Christophe Colomb » accosta à Alger

Vers le 1er décembre 1848, « L’Albatros »

accosta dans le port d’Alger, alors frappé par une forte tempête, avant

de repartir à Ténés pour faire accoster les colons du 9ème

convoi étant parti de Paris le 9 novembre.

En

décembre 1848, le ministre de la guerre écrivit au préfet d’Alger :

’’J’insiste

vivement auprès de vous, Citoyen Directeur, pour que tous les travaux

prévus soient exécutés dans le plus bref délai, afin que nous n’assistions

pas au renouvellement de ces scènes lamentables de colons arrivant plein

d’espoir et ne trouvant que le désert des broussailles et de mauvais

baraquements, puis s’en retournent ulcérés en France »

Samedi

9 décembre 1848, les provinces d’Alger, de Constantine et d’Oran furent

transformées en département au même titre que ceux de la métropole.

Mardi

12 décembre 1848, 100 000 Parisiens se portèrent volontaires pour s'établir

en Algérie, seul 13 500 furent choisis.

Mercredi

20 décembre 1848, Louis Napoléon Bonaparte fut élu président de la République.

Il succéda à Louis Eugène Cavaillac