À propos du décret

Crémieux

Georges Bensadou

Des lecteurs ont dialogué, dans " la chronique

des chercheurs " de l'algérianiste, sur les motivations de

ce décret, sur ses effets: transformation des Juifs de l'Algérie

en Français (1.-M. Manivit, l'algérianiste n° 96, décembre

2001, p. 124), ou naturalisation " en bloc " pour obtenir la

citoyenneté (2.-M. Métras, l'algérianiste n°

98, juin 2002, p. 116), ou bénéfice de la citoyenneté

accordée aux Juifs indigènes de l'Algérie (3.-M.

Accomiato, l'algérianiste n° 102, juin 2003, p. 130), sur l'exclusion,

alors, des Juifs sahariens qui n'en auraient bénéficié

que plus tard et quand? (4.-M. Fonfride, l'algérianiste n°

100, décembre 2002, p. 121, et M. Accomiato précité),

et sur le refus d'en étendre le bénéfice aux Musulmans

(M. Manivit)... Notre ami Georges Bensadou, magistrat honoraire, a bien

voulu rédiger une réponse globale pour clarifier ces questions

et en faire le point.

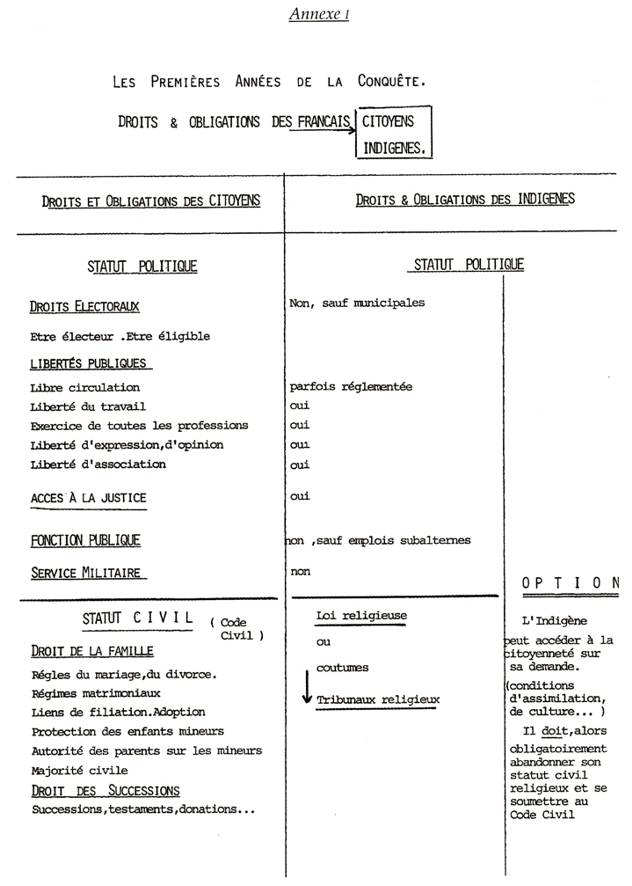

La législation coloniale de la France

Il faut rappeler que

lorsque la France annexe la Régence turque d'Alger, par la Convention

du 5 juillet 1830, les habitants de la Régence deviennent des nationaux

français.

La législation coloniale de l'époque classe les Français

des colonies en deux catégories :

- celle des Français citoyens qui sont les métropolitains

venus dans la colonie,

- celle des Français indigènes qui comprend les autochtones

du pays, et donc en Algérie, les indigènes musulmans et

les indigènes juifs.

Ces Français indigènes sont des Français de seconde

zone, appelés d'ailleurs bien souvent des " sujets français

": ils ne bénéficient pas des droits publics accordés

aux citoyens, mais ils conservent leurs droits privés à

caractère religieux coraniques ou mosaïques (règles

du mariage, du divorce - polygamie et répudiation, règles

de la filiation, de la majorité, règles de successions...)

au lieu de ceux du Code civil.

Les plus émancipés de ces indigènes pourront

être admis à la qualité de citoyens (droits publics

et droits privés du Code civil) par option personnelle et abandon

de leur droit religieux (sur tous ces points, voir mon article "

Une date à retenir: le 5 juillet 1830 ",

l'algérianiste n° 67, septembre 1994, p. 80 (note

du site : je ne le possède pas.)et le tableau en

annexe 1).

C'est justement l'objet du sénatus-consulte de l'empereur Napoléon

III du 14 juillet 1865 qui rappelle:

- que les indigènes musulmans et israélites sont Français;

- qu'ils peuvent demander, à titre individuel, le bénéfice

de la citoyenneté (texte en annexe II )

Mais... à cette époque,

abandonner sa loi religieuse était, pour les Musulmans comme pour

les Juifs, l'acte d'un renégat, d'un apostat (m'torni). Ce qui

explique l'échec du droit d'option accordé aux indigènes.

Le décret Crémieux

1 - Il

s'agit, en réalité, d'un décret du Gouvernement provisoire

de la Défense nationale (mis en place après la chute de

l'Empire).

Il a été signé le 24 octobre 1870 et publié

au Bulletin officiel de Tours du 7 novembre 1870.

Mais il est d'usage d'appeler ce texte du nom de son initiateur alors

ministre de la Justice et responsable des questions algériennes

: Isaac, Adolphe Crémieux.

Le but du décret était de donner aux misérables et

arriérées masses des Juifs d'Algérie la citoyenneté,

à les obliger ainsi à abandonner loi mosaïque et moeurs

archaïques et donc les inciter à l'émancipation, à

la civilisation. C'était là le voeu des élites juives

de France et des grandes villes d'Algérie.

Il faut insister sur ce point: le décret Crémieux n'a pas

" transformé " ces Israélites en nationaux français,

ce qu'ils étaient déjà depuis le 5 juillet 1830,

mais il a donné à ces indigènes la qualité

de citoyen. Pour s'en convaincre il suffit de lire le texte du décret

(annexe III).

Mais alors, pourquoi tant d'auteurs ont- ils écrit que le décret

avait naturalisé les Israélites, en faisant des Français?

Pour le comprendre il faut se reporter à la législation

coloniale évoquée ci-dessus : deux catégories de

Français : citoyens et indigènes et aucun mot, à

caractère technique, pour désigner le passage de l'indigénat

à la citoyenneté !

Aussi, les auteurs de l'époque ont cherché un terme pouvant

désigner ce changement de statut avec accession à la

citoyenneté. Ils l'ont trouvé, par emprunt à

un mécanisme juridique du même genre: le passage d'étranger

à celle de Français : la " naturalisation ". Ils

ont créé un néologisme, au sens ancien du mot (l'étranger

devient Français) s'ajoute un sens nouveau (l'indigène devient

citoyen). Le mot " naturalisation " est devenu " amphibologique

", c'est-à-dire à double sens, car il est équivoque

(deux significations) et ambigu (incertain); seul le contexte peut en

préciser le sens. D'où l'erreur fréquente qui consiste

à dire qu'il y a eu naturalisation (l'étranger devient Français)

des Juifs. Aussi, vaut-il mieux éviter de parler de naturalisation

des Juifs, même s'il faut écrire (ce qui est plus long):

accession à la citoyenneté (sur ce point, voir le professeur

Louis Milliot, de la Faculté d'Alger dans Les institutions kabyles,

revue des Études islamiques, tome vr, 1932).

2 - Les avatars du décret.

Sous le régime de Vichy, le décret est abrogé le

7 octobre 1940 par décision du maréchal Pétain, et

les Juifs d'Algérie redeviennent des indigènes. Si le général

Giraud décide, le 14 mars 1943, de déclarer nulle la législation

de Vichy, il décide aussi, le même jour d'abroger encore

une fois le décret Crémieux!... Et il faut attendre le 21

octobre 1943 pour voir le Comité français de libération

nationale, présidé par le général De Gaulle,

" constater que le décret Crémieux se trouvait maintenu

en vigueur ".

Les Juifs sahariens

Il s'agit de très anciennes communautés

issues d'autochtones berbères, judaïsées par des Hébreux

aux époques phénicienne (814/146 avant J. - C.) et romaine

(146 avant J. - C./435 après J.-C.) et réfugiées

dans l'Atlas saharien et des oasis (M'Zab - Laghouat - Ouargla - Colomb-

Béchar...).

Le décret précisait qu'il ne bénéficiait qu'aux

" Israélites des départements de l'Algérie

". Or, fin 1870, les Territoires sahariens non encore conquis,

ne faisaient donc pas partie de ces départements. Et les Juifs

sahariens n'en ont alors pas profité.

Mais quand sont-ils devenus des citoyens?

Il y eut controverse sur ce point. N'ont pas été retenues

les dates suivantes: 24 décembre 1902 (loi créant les Territoires

du Sud), et 17 mars 1956 (départementalisation de ces mêmes

territoires) par de nombreux juristes et par l'administration, dont le

choix s'est porté sur le 13 juin 1962 (décret d'homologation

du registre d'état-civil, l'inscription sur ce registre valant

accès au statut civil de droit commun - et donc à la citoyenneté).

Et les Musulmans

La France n'a jamais voulu imposer aux Musulmans

l'abandon de leur statut personnel religieux (loi coranique), ce à

quoi d'ailleurs, ces derniers n'ont jamais voulu consentir. Et ils accéderont

à la citoyenneté tout en conservant leur droit religieux

en vertu de l'ordonnance du 7 mars 1944. Ce n'est donc pas par dépit

que les Kabyles ont déclenché la révolte de 1871.

C'est une légende (cf. Histoire de l'Algérie française,

C. Martin, éd. Tchou, 1979, tome II, p. 241). Cette insurrection

trouve ses causes dans la défaite de l'Empire, signe de faiblesse

de la France pour les indigènes; dans la crainte d'un régime

civil en Algérie pour les chefs féodaux qui ne connaissaient

que l'autorité des militaires, qui craignaient une diminution de

leurs pouvoirs...

À cela s'ajoute la misère après les grandes famines

des années précédentes.

Ce n'est donc pas le décret Crémieux,

ignoré des masses populaires, même s'il a été

mal accueilli par des chefs de tribus qui n'admettaient pas que les Juifs

deviennent des égaux des Français, qui a poussé les

Musulmans à se soulever.

D'ailleurs, quand le chef de l'insurrection, El Moqrani, a vu qu'il n'était

pas suivi dans sa révolte, il a dû faire proclamer la guerre

sainte (par la Confrérie des Rahmaniya) pour être suivi par

les populations de Kabylie et du Constantinois dans la guerre contre les

" Roumis " (8 avril 1871).

Annexe I

Annexe II

Sénatus-consulte

du 14 juillet 1865 sur l'état des personnes et la naturalisation

en Algérie

(11 Bull. 1315 n° 13-504).

Art. 1er - L'indigène musulman est

français, néanmoins, il continuera à être régi

par la loi musulmane.

Il peut être admis à servir dans les armées de terre

et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et

emplois civils en Algérie.

Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de

citoyen français; dans ce cas, il est régi par les lois

civiles et politiques de la France.

Art. 2 - L'indigène israélite est français néanmoins

il continue à être régi par son statut personnel.

Il peut être admis à servir dans les armées de terre

et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et

emplois civils en Algérie.

Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de

citoyen français; dans ce cas, il est régi par la loi française

(Les art. 2, 4 et 5 ont été

abrogés par le décret du 24 octobre 1870.).

Art. 3 - L'étranger qui justifie de trois années de résidence

en Algérie peut être admis à jouir de tous les droits

de citoyen français.

Art. 4 - La qualité de citoyen français ne peut être

obtenue, conformément aux articles 1, 2 et 3 du présent

sénatus- consulte, qu'à l'âge de vingt et un ans accomplis,

elle est conférée par décret impérial rendu

en Conseil d'Etat (Les art. 2, 4 et

5 ont été abrogés par le décret du 24 octobre

1870.).

Art. 5 - Un règlement d'administration publique déterminera

:

1 - les conditions d'admission, de service et d'avancement des indigènes

musulmans et des indigènes israélites dans les armées

de terre et mer;

2 - les fonctions et emplois civils auxquels les indigènes musulmans

et les indigènes israélites peuvent être nommés

en Algérie;

3 - les formes dans lesquelles seront instruites les demandes prévues

par les articles 1, 2 et 3 du présent sénatus-consulte (Les

art. 2, 4 et 5 ont été abrogés par le décret

du 24 octobre 1870.).

Annexe III

ALGÉRIE, ISRAÉLITES INDIGÈNES,NATURALISATION.

24 oct. - 7 nov. 1870 - Décret qui

déclare citoyens français les israélites indigènes

de l'Algérie (Bull. de Tours, n° 136).

LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE, DÉCRÈTE:

Les israélites indigènes des départements de l'Algérie

sont déclarés citoyens français; en conséquence,

leur statut réel et leur statut personnel seront, à compter

de la promulgation du présent décret, réglés

par la loi française, tous droits acquis jusqu'à ce jour

restant inviolables.

Toute disposition législative, tout sénatus- consulte, décret,

règlement ou ordonnance contraires, sont abolis.

ALGÉRIE, INDIGÈNES MUSULMANS,ÉTRANGERS, NATURALISATION.

24 oct. - 7 nov. 1870 - Décret sur

la naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers

résidant en l'Algérie (Bull. de Tours, n° 137).

LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE, DÉCRÈTE:

Art. 1 - La qualité de citoyen français, réclamée

en conformité des art. 1 et 3 du sénatus- consulte du 14

juillet 1865, ne peut être obtenue qu'à l'âge de 21

ans accomplis.

Les indigènes musulmans et étrangers résidant en

Algérie, qui réclament cette qualité, doivent justifier

de cette condition par un acte de naissance; à défaut, par

un acte de notoriété dressé, sur l'attestation de

quatre témoins, par le juge de paix ou le cadi du lieu de la résidence,

s'il s'agit d'un indigène, et par le juge de paix, s'il s'agit

d'un étranger.

2 - L'art. 10, § 1er, du tit. 3, l'art. 11 et l'art. 14, § 2,

du tit. 4 du décret du 21 avril 1866, portant règlements

d'administration publique, sont modifiés comme il suit:

Tit. 3, art. 10, § 1er: L'indigène musulman, s'il réunit

les conditions d'âge et d'aptitude déterminées par

les règlements français spéciaux à chaque

service, peut être appelé, en Algérie, aux fonctions

et emplois de l'ordre civil désigné au tableau annexé

au présent décret.

Tit. 3, art. 11: L'indigène musulman qui veut être admis

à jouir des droits de citoyen français doit se présenter

en personne devant le chef du bureau arabe de la circonscription dans

laquelle il réside, à l'effet de former sa demande, et de

déclarer qu'il entend être régi par les lois civiles

et politiques de la France. Il est dressé procès-verbal

de la demande et de la déclaration.

Art. 14, § 2: Les pièces sont adressées par l'administration

du territoire militaire du département au gouverneur général.

3 - Le gouverneur général civil prononce sur les demandes

en naturalisation, sur l'avis du comité consultatif.

4 - Il sera dressé un bulletin de chaque naturalisation en la forme

des casiers judiciaires. Ce bulletin sera déposé à

la préfecture du département où réside l'indigène

ou l'étranger naturalisé, même si l'individu naturalisé

réside sur le territoire dit territoire militaire.

5 - Sont abrogés les art. 2, 4 et 5 du sénatus- consulte

du 14 juillet 1865, les art. 13, tit. 4, et 19, tit. 6, intitulé

dispositions générales du décret du 21 avril 1866.

Les autres dispositions desdits sénatus-consulte et décret

sont maintenues.

1.-M. Manivit, l'algérianiste n° 96, décembre

2001, p. 124

Décret Crémieux, autres autochtones. 96/361. Au moment du

décret Crémieux, la décision ou la non décision

concernant les " autres autochtones ", les Algériens

proprement dits : y a-t-il eu des arguments pour décider de transformer

les Juifs en Français, face à d'autres arguments pour ne

pas étendre l'application aux Musulmans?

2.-M. Métras, l'algérianiste n° 98, juin 2002, p. 116

Décret Crémieux, autres autochtones? À l'attention

de Pierre Manivit 84160 Cucuron (l'algérianiste n° 96/361).La

décision de naturalisation des " Israélites indigènes

de l'Algérie " par le décret Crémieux (signé

le 24 octobre 1870 par Gambetta, Crémieux, ministre de la Justice,

Glaise Bizoin et Fourichon, membres de la " Délégation

deTours " et corrélativement celle implicite de ne pas l'étendre

aux " Arabes ", dont les Kabyles), doit s'examiner dans le temps.Dès

1847, M. de Baudicour écrivait dans son livre sur La colonisation

de l'Algérie que le " gouvernement français aurait

un intérêt majeur à s'attacher les Juifs algériens...

". En 1860, Jules Delsieux publiait un Essai sur la naturalisation

collective des Israe7ites indigènes (imprimerie Duclaux, Alger).

En 1864, les Israélites de l'Algérie adressent une pétition

au Sénat à l'effet d'être élevés à

la dignité de citoyen français. Cette même année,

Napoléon III, lors d'une réception officielle au Château

Neuf à Oran, en présence du Grand rabbin et de son consistoire,

déclare: " Bientôt j'espère, les Israe7ites algériens

seront citoyens français... ". Le sénatus-consulte

du 14 juillet 1865, permet, à titre individuel, aux indigènes

israélites ou musulmans, à leur demande, une naturalisation.

Jusqu'en 1870, on ne comptait que 398 naturalisations pour les Israélites,

dont à peine 10 % étaient des Juifs algériens indigènes;

les autres étant marocains ou tunisiens. En 1869, le Conseil général

d'Alger s'exprimait considérant: " que les nombreuses preuves

de patriotisme et les servicesrendus par les Israélites indigènes

commandent impérieusement que le titre de citoyen français

leur soit donné sans retard ".Ainsi le décret Crémieux

ne vient que concrétiser un voeu largement partagé par les

intéressés et les Français. Concrètement,

ce décret ne concernera, à l'époque, que 38000 Israélites.

S'agissant des indigènes arabes (dont les Kabyles), ceux-ci n'ont

jamais été tentés par la possibilité d'acquérir,

à titre individuel, la citoyenneté. Même si le sénatus-consulte

du 14 juillet 1865 facilite leur naturalisation par une procédure

simplifiée (" Pour se faire naturaliser, l'indigène

musulman, sujet français, n'a qu'à se présenter devant

le maire, l'administrateur ou le commandant supérieur, et à

lui déclarer qu'il entend être régi par les lois civiles

et politiques de la France "). Concrètement, au 30 décembre

1895, pendant trente ans et sur une population de 3,5 millions d'hommes,

il n'y eut que 930 naturalisations d'Arabes ou de Kabyles (194 jusqu'en

1870!).

Y avait-il en Algérie en 1870, d'autres communautés d'indigènes,

sujets français (autres que musulmane ou israélite)? Les

étrangers (Espagnols, Italiens...) ne sont guère non plus

attirés par le sénatus-consulte de 1865... Il faudra attendre

la loi 26 juin 1889 pour accélérer le flux des naturalisations...

" forcées " (automaticité). (Sources: Histoire

de l'Algérie, Xavier Yacono, Atlanthrope, 1993; La naturalisation

des Juifs algériens et l'insurrection de 1871,

Louis Forest).

Daniel Métras 78000 Versailles

- De nombreux ouvrages traitent la question du décret Crémieux.

Vous pouvez consulter les huit pages que Charles Taillart lui consacre

dans L'Algérie dans la littérature française, avec

bien sûr de nombreuses références à divers

auteurs et l'analyse sommaire des arguments présentés.

André Gille 83 000 Toulon - Simple remarque concernant les sentiments

personnels de Crémieux, admirateur de Napoléon ler et de

la Révolution française. Dès 1860, il avait lancé

un appel en faveur des maronites, chrétiens persécutés

par les Turcs. Or, à l'époque du décret Crémieux,

Alger gardait encore le souvenir d'un passé oùle Turc était

le maître.

Dr Georges Duboucher 31000 Toulouse

3.-M. Accomiato, l'algérianiste n°

102, juin 2003, p. 130

- Le décret Crémieux? À l'attention de Jacques Fonfride

31000 Toulouse (l'algérianiste n° 100/474).

Le décret du 24 octobre 1870 (dit Crémieux) rendait citoyens

français " les israélites indigènes des départements

d'Algérie ". Une dépêche du 7 novembre 1882,

du ministre de la Justice au ministre de l'Intérieur, citée

en note de renvoi de la reproduction dudit décret (Code de l'Algérie

annoté - 1830 à 1898 - Estoublon et Lefébure, p.

373 et 374, alinéa d) confirme cette limitation géographique

indiquant notamment " une situation d'infériorité marquée

vis-à-vis des indigènes, les Israélites du M'Zab

ne sont en rien préparés pour une naturalisation en bloc

", signalant toutefois que " la situation légale, après

l'occupation, des Israélites résidant actuellement dans

le M'Zab est diversement appréciée ". La dépêche

ministérielle considère que le M'Zab se situe en dehors

des départements de l'Algérie et que les Israélites

y résidant ne peuvent être tenus collectivement comme nationaux

français et que seule une naturalisation individuelle est possible

sur la base du senatus-consulte de 1865. À noter que le décret

du 7 avril 1884, relatif à la représentation des indigènes

musulmans dans les conseils municipaux, précise en son article

1 que la population européenne servira seule à déterminer

la composition, en ce qui concerne les membres français, des conseils

municipaux. Un commentaire à cette disposition, figurant dans le

Code précité, indique qu'une circulaire du Gouverneur général

du 15 avril 1884 (que je ne possède pas) souligne que les Israélites

français, au sens du décret, doivent être considérés

comme faisant partie de cette population européenne. La lecture

du livre d'André Chouraqui, Histoire des Juifs d'Afrique du Nord,

nous rappelle que, même la loi du 20 septembre 1947 portant statut

organique de l'Algérie, maintenait les Juifs du M'Zab dans le deuxième

collège. L'auteur considère qu'ils ne bénéficièrent

du décret Crémieux qu'au moment de la départementalisation

des " Territoires du Sud " (cf. p. 322, note 51) soit, selon

moi, en 1957 (création des départements des Oasis et de

la Saoura). Cette courte analyse permettra, je l'espère, d'éclairer

davantage le sujet, étant observé combien un mot (département)

ou une phrase a d'importantes conséquences dans un texte législatif

ou réglementaire.

Rolland Accommiato 83130 La Garde

4.-M. Fonfride, l'algérianiste n° 100, décembre

2002, p. 121, et M. Accomiato précité

Décret Crémieux, autres autochtones? À l'attention

de Pierre Manivit 84 130 Cucuron (l'algérianiste n° 96/361),

en complément de la réponse collégiale de MM. Daniel

Métras, Georges Duboucher et André Gille (l'algérianiste

n° 99, p. 116 et 117).

Seuls les Juifs résidant dans les trois départements d'Alger,

Oran et Constantine ont bénéficié de cette naturalisation

collective. Ceux qui résidaient en dehors, à savoir dans

ce qu'on appelait alors les Territoires du Sud, ont été

exclus.

Jacques Fonfride 33 000 Bordeaux