Le miracle

de la vigne

Paul Birebent

L'Algérie agricole de 1830 était

un pays pauvre. Ses habitants répugnaient à tirer profit

de ses ressources naturelles. Pour la majorité des Arabes et Berbères,

l'économie se limitait à satisfaire leurs besoins immédiats.

L'activité essentielle, hors les villes, consistait à cultiver

de l'orge et du blé dur et à élever des moutons.

Toutes les autres spéculations, arboricoles ou maraîchères,

demeuraient secondaires.

La vigne introduite par les Phéniciens et ravagée après

la conquête musulmane, n'avait jamais complètement disparu.

A la chute de la Régence turque, elle recouvrait environ 2 000

ha, disséminés en petits lopins autour des villes de la

côte et de la montagne et des fermes de notables. La production

était destinée à la consommation en fruits frais

et en raisins secs, et à l'élaboration d'un peu de vin cuit

bu sur place et parfois exporté par des navires en transit.

Dans les premières années de la colonisation, les bateaux

venus de France et qui ravitaillaient une Algérie improductive,

transportaient essentiellement de la farine, du sucre, du riz, du tabac

à chiquer et des barriques de vin. Ce vin, jugé indispensable

pour le moral et le maintien de la bonne condition physique des troupes,

était de piètre qualité et ne se conservait pas.

Il en résultait un " empoisonnement général

qui brûlait les entrailles sous la double influence de la chaleur

et de la soif ".

La " Commission d'Afrique " cependant déconseillait de

planter de la vigne pour ne pas concurrencer la production française

déjà excédentaire. Elle admettait toutefois que le

sol et le climat lui étaient favorables. Quelques colons et maraîchers

espagnols s'essayaient, sans grand succès, parce que, sans matériel

approprié, à faire du vin à partir de raisins achetés

aux indigènes et de plants ramenés d'Europe dans leurs bagages.

C'est après la bataille de l'Isly et le début de la colonisation

officielle, militaire d'abord qui se soldait par un échec, puis

civile avec la création de villages que, prudemment, commençait

la spéculation viticole.

L'un des premiers à en prendre l'initiative était le colonel

de Saint-Arnaud qui commandait la subdivision d'Orléansville. "

Je ferai continuer mes plantations... je planterai cette année...

beaucoup de vignes ". Cela se passait en 1845.

Trois ans plus tard les colons qui débarquaient avec les "

convois de 48 " ignoraient où les envoyait l'Etat qui les

avait recrutés. Les discours, les affiches officielles étaient

floues et mensongères. Pour le plus grand nombre d'entre eux, ils

croyaient à la " terre promise " et au " vent du

large " et ne pouvaient imaginer de pires conditions que celles qui

les attendaient : la brutalité et le mépris des militaires,

l'impréparation totale, le provisoire sans limite de temps, l'absence

de perspectives économiques, les hésitations et la discipline

imposée, l'arbitraire des autorités.

Ayant quitté la France dans le dénuement le plus complet,

ils ne pouvaient revenir en arrière. Ils n'avaient pas d'autre

choix que de s'accrocher et de tenter l'impossible. Pour nombre d'entre

eux, la colonie était un retour à la terre, y compris pour

les " Parisiens " originaires des provinces. Ils en avaient

été chassés, à une époque ou à

une autre, par la tradition de l'héritage au fils aîné,

par les incertitudes du métier occasionnel de brassier (quelqu'un

qui loue ses bras), les mouvements migratoires vers l'illusion urbaine

de l'industrialisation.

A cette époque, le vignoble algérien recouvrait environ

750 ha dont 200 Lins le Sahel algérien, 300 à Mascara et

le reste réparti entre Miliana, I lougie, Bône et Oran, alors

qu'en France venait d'éclater la première crise viticole,

celle de l'oïdium ( Maladie produite

par un champignon venu d'Amérique. Elle sera traitée par

des poudrages au soufre sec.).

Les convois de 1848, après des premières années difficiles,

allaient donner in essor considérable à la vigne. L'administration

prenait en effet conscience des possibilités offertes par cette

nouvelle culture et décidait de fournir des plants aux colons des

centres de colonisation. L'expérience se soldait I Jar un échec

mais l'élan était donné.

En 1854, la récolte métropolitaine avait chuté de

54 millions d'hectolitres à 11 millions. Le prix du vin augmentait

considérablement et le négoce français s'approvisionnait

en vins à l'étranger. L'idée de rendre l'Algérie

autosuffisante et pourquoi pas exportatrice, commençait à

s'imposer. Les plan- la fions anarchiques des premiers temps se multipliaient

mais avec un peu Mus de réflexion: choix des cépages et

des expositions, des types de sols et des densités. En 1861, les

vignes recensées étaient de l'ordre de 5500 ha, alors que

le vignoble métropolitain avait retrouvé sa pleine capacité

de production. De nombreux viticulteurs français chassés

par la crise, avaient choisi d'émigrer en Algérie. Ils apportaient

leur savoir-faire.

Il n'y avait pas parmi eux que des hommes vertueux. Certains s'exilaient

à cause de leurs opinions politiques ou de leur comportement social.

Ils en tiraient une grande fierté. A la classe ouvrière,

à celles des paysans et des bourgeois, s'ajoutait celle de la petite

noblesse, les " gants jaunes ". Ils débarquaient en bonnets

de laine, en casquettes de toile, en chapeaux ronds de cuir. Ils transportaient

des pioches, des faucilles, des poêles, des chaudrons, des couvertures.

Ils avaient presque tous, mais cela ne se voyait pas, des qualités

d'audace, de persévérance, de travail, d'épargne,

d'ingéniosité qu'eux-mêmes ne soupçonnaient

pas.

Lentement la colonisation s'étendait et gagnait toute l'Algérie.

Des plantations de vignes limitées, disparates, hétérogènes,

se faisaient un peu partout et étaient condamnées à

l'échec. Des boutures de vignes affluaient de toutes les régions

viticoles de France, d'Espagne, d'Italie, et d'ailleurs. Elles étaient

plantées selon les traditions anciennes de leurs pays d'origine

et sans tenir compte des spécificités climatiques et pédologiques

(étude la composition des sols) algériennes.

De grands noms de France de la noblesse et de la banque, de grosses fortunes

favorisées par la politique du Second Empire, investissaient dans

la vigne, ce qui faisait dire au directeur général des services

civils de l'Algérie " que l'Algérie serait un jour

un des grands pays viticoles du monde ". En attendant, le pays subissait

toutes les calamités agricoles des " années terribles

" et des " années noires ", révolte des tribus

du sud, sirocco et pluies torrentielles, sécheresse et invasions

de sauterelles, famine, exodes de populations, épidémies

de choléra et de typhus. Des colons, qui avaient survécu

et voulaient continuer, avaient acquis une certaine expérience

qui, appliquée à la vigne, permettait d'améliorer

qualité et production. A la chute de l'Empire en 1871, la colonie

produisait sur 12 000 ha 127000 hectolitres de vin.

Aux incertitudes de l'utopique royaume arabe rêvé par Napoléon

III, faisait suite avec la Hie République une politique active

de peuplement, d'équipement et de progrès dans les institutions.

La colonisation privée se développait et prenait un essor

considérable dont profitait la vigne. L'Oranie jusque-là

délaissée, du fait de son climat plus sec, accédait

en superficie à la première place du vignoble algérien.

Pendant ce temps, la France subissait la crise phylloxérique qui

détruisait progressivement la totalité de son vignoble (

En 25 ans, depuis 1863, 2300000 ha arrachés et replantés.).

Le ministère de l'Agriculture se tournait vers l'Algérie

" pour apporter un palliatif à ce désastre viticole,

agricole et commercial ", et décidait " q u 'o n planterait

de la vigne partout où la nature du sol semblerait lui convenir

". L'Algérie réagissait et se couvrait de vignes. Elle

était le miracle économique attendu depuis 1830, la solution

enfin trouvée à tous les échecs, à toutes

les hésitations; le remède universel aux crises passées,

à la pauvreté, à l'emploi, au manque de fonds propres.

C'était aussi l'avis de l'administration qui demandait aux banques,

dès 1877, d'élargir les crédits à tous les

agriculteurs. Ces perspectives nouvelles de crédit attiraient environ

10000 viticulteurs ruinés du Midi, qui avaient l'ambition de reconstruire

une carrière viticole dans un pays neuf.

Avec eux et avec les descendants de la première génération

de colons, la n igne gagnait du terrain et allait de plus en plus loin

et de plus en plus haut. Elle précédait le tracé

des routes et la fondation des villages. Elle 'réait des emplois

sédentaires et saisonniers, elle entraînait l'ouverture de

i'raits commerces, de services, d'administration. Elle modifiait ou relançait

économie.

Pour la première fois en 1885, l'Algérie dépassait

le million d'hectolitres avec 60410 ha en production. Pour la première

fois aussi, apparaissait la menace d'excédents et de crise viticole,

bien que la colonie soit devenue,avec 320 900 hectolitres, le troisième

fournisseur de sa métropole.

Le 2 juillet 1885, le phylloxéra était découvert

près de Tlemcen et allait progressivement gagner tout le pays.

Mais la parade était trouvée avec le greffage de plants

français sur des vignes sauvages américaines et une loi

de 1886 organisait la lutte contre ce parasite des racines qui avait détruit

le Vignoble français. L'unanimité ne se faisait pourtant

pas parmi les viticulours algériens. Certaines régions étaient

atteintes, d'autres pas et une longue lutte allait opposer pendant des

années : " am éricanistes " et " non ri in

é ricaniste s ", pour prendre fin en 1898.

Avec la reconstitution de son vignoble, la production française

atteignait, en 1900, un potentiel de 60 millions d'hectolitres. Plus de

500000 ha avaient été replantés sur vignes américaines

greffées en cépages très productifs, et le plus souvent

en terres basses, alluvionnaires et fertiles. Le vin produit était

généralement invendable en l'état, pauvre en couleurs

et en tannins, avec de fortes acidités et de faibles degrés.

Il avait besoin de remontants, de vins de coupage ou d'assemblage, inexistants

en France.

En Algérie, depuis le début de l'attaque phylloxérique,

la superficie plant ée en vignes avait doublé et recouvrait

145 000 ha qui produisaient 5,5 millions d'hectolitres. Le prix du vin

n'avait pas suivi et avait perdu près de la moitié de sa

valeur en dix ans. Les vins d'Algérie devenaient pour les vins

du Midi des concurrents sérieux puisqu'ils possédaient naturellement

tout ce qui leur manquait. Il fallait les disqualifier et les écarter.

Commençait alors une " guerre du vin " qui allait durer

sept ans. Tous les arguments étaient utilisés pour dénigrer

les vins algériens. Leurs producteurs étaient accusés,

sans preuves, de frauder. On décelait dans les vins des matières

suspectes, des cendres, des acides qui perforaient l'estomac. Leur goût

de terroir devenait un goût de vin trafiqué.

En réponse, l'Algérie exigeait des analyses complètes

et des comparaisons avec les vins importés et les vins des autres

régions françaises où la fraude à grande échelle

avait commencé dès le début de la crise phylloxérique

: addition illégale de sucre, fermentation de deuxième cuvée

par addition d'eau sucrée sur les marcs, élaboration de

piquettes par lavage des marcs, utilisation de raisins secs et de figues

de Grèce et de Turquie, ajout de produits chimiques.

Tout cela se faisait sans contrôle pour le plus grand bénéfice

de négociants et trafiquants peu scrupuleux malgré des lois

votées en 1900 et 1903 pour limiter la pratique de la chaptalisation

(Addition de sucre de betterave.).

Les " frères de misère " du Midi de la France

s'en prenaient à la " fertile colonie algérienne "

et exigeaient la taxation de ses vins, la démission des élus;

ils ordonnaient la grève des impôts, déclenchaient

des manifestations, bloquaient les navires en provenance d'Algérie.

Les syndicats agricoles d'Algérie réagissaient et demandaient

la suppression du monopole du pavillon et la possibilité de faire

transiter leurs vins par des ports d'Espagne et d'Italie. Ils souhaitaient

que des déclarations de récoltes avec contrôle soient

rendues obligatoires, seul moyen d'empêcher la fraude, tant au niveau

de la propriété que de celui du commerce, dans les caves,

les transports, les entrepôts.

Pendant ce temps, les cours du vin continuaient de chuter et la "

révolte des gueux " éclatait dans le Languedoc en 1907.

D'immenses rassemblements dans les grandes villes dénonçaient

la fraude et les fraudeurs et mettaient en cause les betteraves du Nord

et les régions viticoles sans soleil, incapables de produire du

vin sans faire usage du sucre et d'artifices de " fabrication ".

Insensiblement cependant, les points de vue des deux côtés

de la Méditerranée se rapprochaient. Vignerons d'Algérie

et vignerons du Languedoc comprenaient qu'ils menaient le même combat

et décidaient de s'unir " contre la fraude sous toutes ses

formes et contre les fraudeurs de tous poils ". Cette année

1907, la récolte métropolitaine dépassait les 66

millions d'hectolitres auxquels s'ajoutaient les 8,6 millions d'Algérie.

Rien n'était réglé. Les excédents s'accumulaient.

Ils étaient dus à l'inconscience des hommes. Surendettés,

de nombreux colons renonçaient et se résignaient à

vendre leurs exploitations. Ces ventes entraînaient des concentrations

de vignobles au profit de riches sociétés et de viticulteurs

plus aisés ou plus I la nceux. La petite propriété

avait tendance à disparaître.

Les viticulteurs algériens comprenaient qu'il fallait changer de

méthodes, ( l'abord par un meilleur choix des variétés

de vignes avec des cépages itioins productifs, mais surtout en

améliorant les techniques de vinification. I )es colons, des chercheurs

imaginatifs s'ingéniaient à mettre au point et à

répandre " les procédés modernes de vinification

en pays chaud ". L'Ecole (l'agriculture de Rouiba devenait la première

du nom en matériels viti-vinimies. Ceux qui étaient mis

au point en Algérie s'exportaient dans tous les pays qui cultivaient

de la vigne. Les efforts de recherche portaient esseniellement sur la

maîtrise des températures et la conservation des vins sans

oxygénation et risques d'altération. Aussitôt la qualité

des vins s'améliorait, entraînant un vaste mouvement de rénovation

et d'équipement et la création de caves coopératives.

Lors d'une session d'un Congrès international de la viticulture,

un intervenant se permettait de déclarer en saluant les efforts

consentis en Algérie: " Nous savons aujourd'hui que la conduite

des fermentations en pays chauds est un art dont les viticulteurs de France

n'avaient pas une idée... une science nouvelle est née ".

Désormais face à la demande croissante de la métropole,

le vignoble algérien retrouvait un rythme de développement

accéléré. La raison en était évidente.

Alors que la France produisait en 1914, 60 millions d'hectolitres de "

vins épais et bleuâtres " dont à peine 2 millions

atteignaient 11° d'alcool, les vins d'Algérie titraient couramment

13° et parfois 14° et 15° et sans aucun artifice. Les négociants

métropolitains avaient donc impérativement besoin des vins

algériens qui devenaient plus que jamais des " vins médecins

". Cette même année, l'Algérie battait un record

de production avec plus de 10 millions d'hectolitres pour une superficie

proche de 150 000 ha. La fin de la Grande Guerre relançait l'extension

du vignoble algérien un moment ralenti. Commençait alors

ce que l'histoire a appelé le " temps béni des colonies

". La vigne en 1925 recouvrait 200 000 ha et s'étirait d'est

en ouest sur un millier de kilomètres et en Oranie sur 200 km de

profondeur. En altitude, des sables du bord de mer, elle grimpait à

1 200 m à Ben Chicao et à 1 300 m à Bossuet.

Dix ans plus tard, au moment des fêtes commémoratives du

centenaire, la superficie viticole approchait les 300 000 ha et sa production

oscillait entre 15 et 22 millions d'hectolitres. La Colonie expédiait

ses vins par milliers d'hectolitres à Bordeaux, Chalon-sur-Saône,

Châteauneuf-du-Pape, Tain l'Hermitage, Beaune, Mâcon, Nuits,

vers les plus réputées des régions françaises

qui connaissaient certaines années des déficiences en couleur,

de faibles degrés ou de trop fortes acidités.

Et le mouvement s'accélérait vers le Midi de plus en plus

demandeur. L'Algérie devenait le premier fournisseur de la France

avec, bon an mal an, l'expédition d'environ 10 millions d'hectolitres.

Alors que la presse et l'opinion française affichaient leur mépris

pour le vin algérien, " La France est célèbre

par ses crus, l'Algérie ne connaît que les vins de chais

", les organisations syndicales algériennes décidaient

de réagir et de promouvoir leurs vins par des classifications territoriales

à l'image de ce qui se faisait en métropole. Leur ambition

n'était pas de concurrencer des appellations réputées

et souvent millénaires, mais de donner leur juste place à

des vins qui " tressaient quelques fleurons de plus à la couronne

vinicole de la Mère Patrie ".

Toujours inconscients et pressés, les viticulteurs algériens

ne connaissaient pas de frein et continuaient de s'emballer et de planter

pour atteindre un plafond de 398 600 ha en 1938 et 21 500 000 hectolitres.

L'Algérie devenait le quatrième producteur mondial derrière

la France métropolitaine, l'Italie et l'Espagne.

Les vins d'Algérie, depuis peu, étaient classés,

en fonction de leur région d'origine, en trois appellations simples:

les " vins de plaine " dans la Mitidja et le long de l'oued

Isser, dans les plaines littorales et les dépressions intérieures

de l'Oranie, et dans les basses vallées de la zone orientale; les

" vins de coteaux " regroupaient les vins du Sahel algérien

et de la côte de Cherchell à Tenès, ceux des collines

de Témouchent, de Rio-Salado et de Mostaganem, ceux de Beni-Melek

près de Philippeville; les " vins de montagne " se situaient

autour d'Aïn-Bessem et Bouira, à Souk-Ahras, à Mascara

et à Tlemcen.

L'année suivante en 1939, la récolte se montait à

près de 18 millions d'hectolitres. Elle chutait à 14 millions

l'année suivante, puis à 10, remontait à 12 et enfin

dégringolait à 6 en 1943, son plus faible volume depuis

1921.

La rupture des relations maritimes avec laFrance entraînait l'accumulation

de stocks invendus et la dégradation du vignoble qui, tante de

moyens financiers et en l'absence des viticulteurs, perdait en cinq ans

près de 4 millions d'hectares. Fort heureusement la situation m'améliorait

rapidement et, en 1946, les stocks de vin s'écoulaient à

la cadence de 1 200 000 hectolitres par mois. Repris en mains et reconstitué,

le vignoble passait de 325 794 ha cette même année 1946,

à 371 385 sept ans plus tard en 1953. En 1954, année cruciale

pour l'Algérie, Il représentait encore 371 000 ha pour une

récolte de 19 297 000 hectolitres, proche du record de 1934. Il

allait ensuite inéluctablement décroître jusqu'en

1962 et disparaître presque totalement au cours de la décennie

suivante.

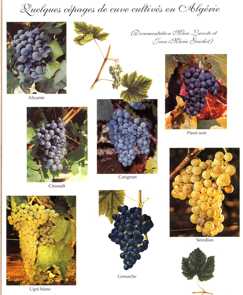

Le professeur Aldebert, de la chaire de viticulture de Maison-Carrée,

recommandait une politique très qualitative dans l'encépagement

des vignobles à reconstituer. Il conseillait fortement l'arrachage

de l'aramon, « pisse vin » du Midi français, encore

très répandu dans la Mitidja, et son remplacement par du

cinsault plus fin et moins productif. Pour les vinifications en rouge

il proposait des assemblages de carignan, de cinsault et d'un peu d'alicante

teinturier. En zones de montagne, il ajoutait l'autres cépages

qui faisaient la notoriété de certains crus français.

Le pinot de Bourgogne, le cabernet bordelais mais aussi le morrastel espagnol.

Ces conseils répercutés par la presse spécialisée

étaient largement suivis par les viticulteurs puisque, selon les

statistiques de l'époque, le carignan, avec

140 000 ha, représentait 40 % de la superficie totale. Il était

suivi par l'alicante avec 75 000 ha et le cinsault avec 60 000 ha.

La vigne, en matière d'occupation des sols, dominait en Oranie

avec 250 000 ha, contre 87 200 à Alger à 16 800 à

Constantine (Statistiques 1958.).

Ces deux derniers départements étaient caractérisés

par la grande et la moyenne propriété, alors que la petite

propriété était la plus fréquente dans le

département d'Oran. Les " vins de plaine " étaient

généralement destinés au coupage ou aux assemblages,

rarement à la consommation courante. Ils titraient naturellement

10° à 12° dans les plaines à fort rendement, 12,5°

à 13° en Oranie moins productive.

Les " vins de coteaux " que l'on disait de longue conservation,

étaient situés sur les collines orientales autour de Stora,

Saint-Charles, El-Arrouch, Jemmapes, près de l'oued Marsa. On les

retrouvait dans le Sahel algérois à Fouka, Sidi-Ferruch,

et plus haut vers l'Atlas tellien à Damiette, mais encore dans

la zone littorale de Cherchell à Tenès et plus au sud du

côté du Zaccar. Dans le Dahra, des vins réputés

étaient produits à Rabelais, Paul-Robert, Renault, Fromentin.

On les rencontrait dans les sols siliceux de la rive droite du Chélif

à Cassaigne, Lapasset, Belle- Côte, Picard, et dans les terres

plus légères d'Aïn Tedeles, Aboukir, Rivoli. Les "

vins de coteaux " caractérisaient également la région

de Sidi-Bel-Abbès et les Monts du Tessalah à Guiard, Tassin,

Palissy. Le vignoble en coteaux de la région d'Aïn-Témouchent

entre mer et montagne représentait à lui seul le quart de

la production du département.

Les " vins de montagne ", issus

de vendanges tardives, en octobre, titraient entre 13° et 14°.

Ceux de Miliana,

d'une grande finesse et d'une belle couleur brillante, étaient

classés en " Côtes du Zaccar ". L'appellation Médéa

" regroupait les villages de Ben Chicao, de Berrouaghia et de Loverdo,

avec des vins d'une belle coloration et d'une verdeur agréable.

On pouvait y ajouter les petits vignobles d'Aïn Bessem et de Bouira.

Les vins de Tlemcen

produits à Mansourah et à Bréa étaient d'une

grande finesse et pouvaient être bus sans vieillissement. Les vins

de Mascara avaient le taux d'extrait sec le plus élevé d'Algérie

et titraient facilement 14° en rouge et 15° en blanc de cépage

indigène faranah, ce qui ne les empêchait pas d'être

souples et bouquetés.

En 1958, alors que s'amorçait son déclin, la surface viticole

représentait 10 % seulement de l'ensemble des terres cultivées.

En valeur, la viticulture atteignait 32,5 % des productions végétales

et distribuait 30 millions de salaires au profit de 40 % de la main-d'ceuvre

salariée de l'Algérie.

Statiquement encore, sur 31 748 déclarants de récolte, 21

686 produisaient moins de 200 hectolitres, soit près de 68 % de

l'ensemble. 22 % d'entre eux se situaient entre 200 et 1 000 hectolitres.

Ils étaient 10 % entre 1 000 et 10000, et 0,3 % seulement récoltaient

davantage. Ils faisaient partie, les uns ou les autres, de ces gros colons

dont parlait Albert Camus, et qui bien entendu n'existaient ni en Bourgogne,

ni en Gironde, ni ailleurs dans le monde: " A lire une certaine

presse il semblerait que l'Algérie soit peuplée d'un million

de colons à cravache et à cigare, montés sur Cadillac

" ( La bonne conscience, l'Express

du 21 octobre 1955.).

Ces gros colons avaient oublié que leurs ancêtres avaient

été un jour des transportés ", des " proscrits

", des " gueux ", des " d éplacés ",

des " mendiants ", de la Monarchie à la République,

en passant par l'Empire. Ils pouvaient très justement se demander

par quel miracle ou par quel labeur acharné leurs ancêtres

étaient parvenus à se tirer d'affaire. Les échecs

n'étaient pas écrits sur les tombes dans les cimetières.

L'Algérie qu'ils connaissaient et dans laquelle ils vivaient n'existait

pas en 1830. Ils l'avaient créée. Les Arabes en avaient

profité. Ils étaient toujours là et avaient évolué.

En dépit de l'anathème jeté par l'islam sur le vin,

ils s'y étaient essayés: " La réussite est

étonnante: actuellement 10 000 familles musulmanes produisent 600

000 quintaux de raisin sur 17000 ha et vivent de cette culture "

(Viticulture musulmane et colonisation

dans la région de Mostaganem, A. Beau, 1957.).

Ces familles musulmanes et les autres n'avaient pas été

volées ou dépossédées par les colons. En 1950,

630 732 propriétaires arabes possédaient 7 349 100 ha de

terrains pour seulement 22 037 colons et 2 726 000 ha.

Comme l'a écrit l'un des nôtres, Paul Bellat: " On

a beaucoup parlé... des spoliations dont les occupants de l'Algérie

auraient été victimes ! Nous n'avons jamais spolié

que les marécages, la brousse, le désert et leurs hôtes,

les hyènes et les chacals " ( Un

vieux m'a dit, Paul Bellat, 1948.).