A

LA GLOIRE DE L'OLIVIER

A

LA GLOIRE DE L'OLIVIER

Ce n'est pas seulement

parce qu'il est le symbole de la paix, parce que. avec son tronc noueux,

ses ramures puissantes, son feuillage vert pâle au clair et vif

retroussis d'argent mat, il est un des plus beaux arbres du bassin méditerranéen

que les populations sur lesquelles il étend ses rameaux tutélaires

soignent et protègent l'olivier, c'est aussi, c'est surtout parce

que ses fruits donnent une huile recherchée qui possède,

en même temps que la couleur somptueuse de l'or, les qualités

les plus diverses et les plus précieuses.

Le culte qu'on lui porte remonte aux origines du monde ; de charmantes

légendes l'ont célébré à travers

les siècles.

On a dit que l'olivier fut importé de l'Atlas en Attiquc : la

vérité parait autre. Il aurait fait son apparition première

sur les côtes de Syrie. Il est à présumer que c'est

vers l'an 170 de la fondation de Rome qu'il fut apporte à Cartilage

par des Phéniciens. Aujourd'hui, il vit dans tout le Nord de

l'Afrique, où il se reproduit naturellement. Le culte dont il

a toujours été entouré le protège de la

destruction systématique dont les autres plantations sont l'objet

de la part des Arabes. Cèdres, chênes, pins, thuyas ne

trouvent point grâce devant la torche incendiaire des autochtones

: seul, l'olivier qui incline sur les koubas sacrées ses rameaux

grêles, qui dispense aux familles pauvres les fruits amers, l'huile

acre dont elles se nourrissent, bénéficie d'une mansuétude

et d'un respect sans limite.

Comment s'étonner que la consommation de l'huile se soit répandue

dans toutes les classes de la société indigène

et que les Européens en fassent un usage de plus en plus fréquent

?

Aussi, la Colonie ne produit-elle pas les quantités d'huile nécessaires

à la satisfaction de ses besoins. Il lui est indispensable d'importer

annuellement des stocks considérables de matières oléagineuses.

Il n'y a donc rien de surprenant à ce que la question du ravitaillement

de l'Algérie en huiles comestibles et plus particulièrement

en huiles d'olives ait fait, dès 1917 et continue à faire

l'objet des plus vives préoccupations de l'Administration,

Au début de l'année 1919, on avait l'ait appel à

la production étrangère ; des envois importants avaient

été reçus de Tunisie et d'Espagne ; mais ces pays,

ayant eu, à leur tour, à défendre leurs propres

consommateurs, la Colonie se trouva bientôt privée de ces

sources d'approvisionnement. Elle se vit ainsi réduite à

ne disposer que des huiles provenant de la fabrication locale et des

huiles de graines importées de l'ét ranger.

Aussi, disent les documents officiels publiés par le Gouvernement

général, auxquels nous empruntons ces intéressants

détails, comme il fallait s'y attendre, celte situation a-t-elle

déterminé, parmi les fabricants et les commerçants

en huile, un mouvement analogue à ceux qui sont apparus depuis

la guerre chaque fois que la raréfaction d'un produit de première

nécessité s'est fait sentir. Les intéressés

se sont groupés afin d'obtenir des pouvoirs publics la suppression

ou tout an moins le relèvement de la taxe des huiles d'olive

et le rétablissement de la liberté de sortie de ce produit.

On ne pouvait songer à envisager la suppression de la taxe pendant

la campagne : une pareille mesure n'aurait eu pour résultat que

d'enrichir, aux dépens des consommateurs les détenteurs

de stocks. Eu outre, l'expérience a maintes fois démontré

que, bien que très souvent dépassée, la taxe constituait

un moyen très efficace de modération des cours. Des palliatifs

opportuns avaient été prévus pour que le commerce

honnête des huiles demeurât rémunérateur.

C'est ainsi, par exemple, que, dans les communes où les commerçants

s'approvisionnaient chez le producteur dans des régions situées

à plus de 150 kilomètres de leur établissement,

les prix de vente en gros et au détail pouvaient être majorés,

avec l'autorisation du préfet du département, du montant

des frais de transport sans que celle majoration put excéder

20 francs par cent kilos.

On se rend compte, par ce détail, de l'attention avec laquelle

l'Administration a suivi les phases de cette question de l'huile.

Aussi bien, ces dispositions qui avaient été arrêtées

après avis des comités consultatifs de taxation de trois

départements furent publiées, dès octobre 1919,

et ne donnèrent lieu à cette époque à aucune

réclamation. Mais, au début de la nouvelle campagne, en

décembre 1919, l'application de la taxe souleva, plus particulièrement

dans le département de Constantine, de vives protestations de

la part des oléiculteurs et des fabricants.

Le Gouverneur général décida, au mois de février

suivant, de relever uniformément les prix de la taxe de soixante-cinq

centimes par litre et de porter à 30 francs le maximum de majoration

que les commerçants seraient autorisés à faire

subir au prix de la taxe pour frais de transport.

Quant à l'interdiction de sortie des huiles d'olives en vigueur

depuis le 30 avril 1917, l'Administration a cru devoir, à cette

époque, la maintenir rigoureusement.

La suppression de cette mesure aurait eu, en effet, les plus graves

conséquences. Elle eût entraîné, tout d'abord,

une spéculation effrénée et une hausse irrésistible

des cours qui se fussent établis rapidement à parité

de ceux de Marseille, rendant la taxe inopérante. D'autre part,

l'appel qui se serait produit vers la Métropole aurait vidé

la Colonie en quelques mois, l'exportation n'étant plus limitée

que par les disponibilités du fret. L'Algérie aurait souffert

de la disette presque absolue d'une denrée aussi nécessaire

à l'alimentation des populations indigènes et européennes

que le froment et le sucre. Et quelle anomalie que d'autoriser l'exportation

d'un produit alors que le pays qui le fournit en consomme plus qu'il

n'en fabrique !

Les seules dérogations qui furent accordées visèrent

des crasses d'huile et des huiles sulfurées de grignons d'olive

qui ne trouvent pas leur emploi en Algérie. Et encore convient-il

d'ajouter que ces autorisations de sorties ne furent délivrées

que sous la condition imposée aux exportateurs de mettre à

la disposition du Gouvernement général, aux prix de la

taxe, pour être rétrocédées à des

municipalités ou à des coopératives de consommation,

des quantités d'huile d'olive extra ou surfines, égales

au quart des quantités de marchandises à exporter.

Celte interdiction fut maintenue durant toute l'année 1920 et

les dérogations dont nous venons de parler permirent, grâce

aux conditions auxquelles elles étaient consenties, de fournir

à divers groupements ou municipalités 250,000 kilogs d'huile

surfine à des prix réellement avantageux.

Nous empruntons au lumineux exposé de la situation de l'Algérie

présenté par M. Abel aux Assemblées algériennes,

en 1920, le récit des dernières phases de la crise des

huiles comestibles en Algérie. Il montre que très souvent

les meilleures initiatives ne peuvent continuer à produire dans

la Colonie leurs effets bienfaisants, par suite du jeu de dispositions

prises pour la Métropole et nettement en opposition avec elles

:

" ... Mais la loi du 20 avril 1916 sur la taxation de certaines

denrées et substances, arrivée à expiration le

15 août 1921, n'ayant pas été prorogée et

les huiles ayant subi depuis lors de continuelles variations de cours,

il n'a pas été possible, lors de la dernière récolte,

de continuer à appliquer cette réglementation.

,. Cependant, la récolte 1920 ayant été déficitaire,

l'Administration décida de maintenir, jusqu'à nouvel ordre,

l'interdiction d'exportation des huiles d'olives, dont la hausse de

prix a d'ailleurs été enrayée par la concurrence

des huiles de graines exotiques arrivant en abondance, à des

cours de plus en plus bas. Les importations d'huiles fixes pures de

graines grasses ont atteint, en effet, 60,623 quintaux en 1920, contre

21,623 quintaux seulement en 1919 et 13,265 quintaux en 1918.

.. Au début de l'année 1921. les producteurs et les négociants,

ne trouvant pas sur place un écoulement aux prix rémunérateurs

qu'ils exigeaient, ont demandé avec insistance l'autorisation

d'exporter leurs huiles d'olive, qui pouvaient trouver preneurs, notamment

à Marseille, à des cours beaucoup plus élevés.

Le ravitaillement de la Colonie paraissant assuré désormais,

grâce à l'afflux des huiles de graines exotiques, un arrêté

gouvernemental du 1" février 1921 a rétabli la liberté

d'exportation des huiles végétales de toute nature sur

toutes destinations, en exigeant toutefois des exportateurs d'huile

d'olive l'engagement de tenir à la disposition de l'administration,

pour les besoins du ravitaillement de la Colonie, jusqu'au là

août 1921 inclus, au prix de 451 francs le quintal nu, une quantité

d'huile d'olive extra ou surfine égale à la moitié

des quantités d'huile qu'ils auront à exporter. Ces dispositions

ayant permis de réserver un stock d'environ 200 000 kilogrammes

d'huile pour les besoins éventuels du ravitaillement, un arrêté

du Gouverneur général, en date du 12 mai 1921. vient de

rétablir la pleine liberté d'exportation des huiles de

cette nature pour toute destination et par toute quantité.

Les cours ont l'ait aussitôt un bond considérable et, à

l'heure où nous écrivons ces lignes, les prix s'élèvent

graduellement et la hausse semble loin de son maximum...

On peut se rendre compte, par ce rapide exposé, des fluctuations

qu'ont subies durant les derniers mois de la guerre et depuis l'armistice,

la fabrication et le commerce des huiles d'olive : nous avons puisé

- nous ne saurions trop y insister - nos renseignements aux sources

officielles, afin que leur exactitude ne soit pas mise en doute.

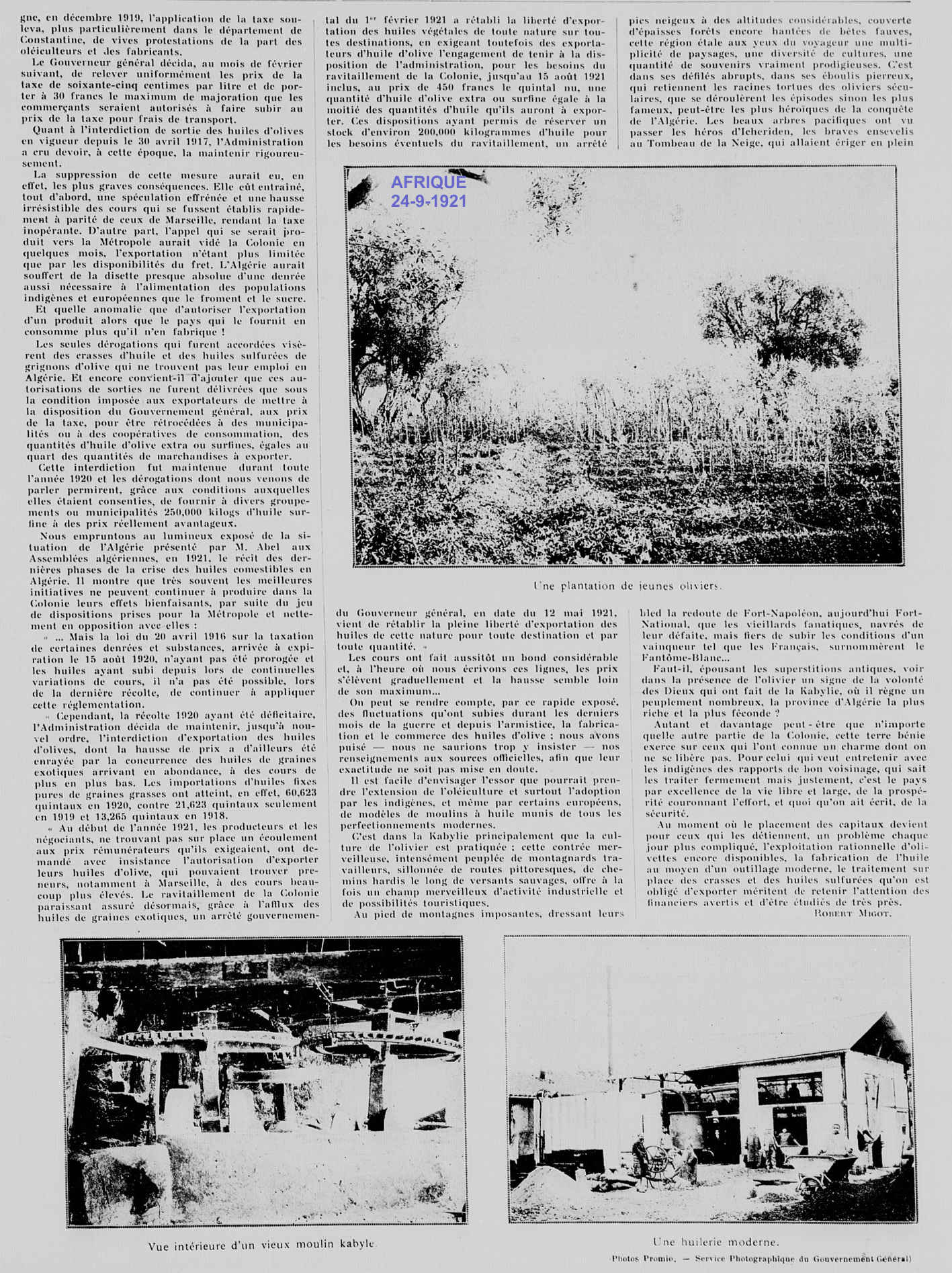

Il est facile d'envisager l'essor que pourrait prendre l'extension de

l'oléiculture et surtout l'adoption par les indigènes,

et même par certains européens, de modèles de moulins

à huile munis de tous les perfectionnements modernes.

C'est dans la Kabylie principalement que la culture de l'olivier est

pratiquée : cette contrée merveilleuse, intensément

peuplée de montagnards travailleurs, sillonnée de routes

pittoresques, de chemins hardis le long de versants sauvages, offre

à la fois un champ merveilleux d'activité industrielle

et de possibilités touristiques.

Au pied de montagnes imposantes, dressant leurs pics neigeux à

des altitudes considérables, couverte d'épaisses forêts

encore hantées de bêtes fauves, cette région étale

aux yeux du voyageur une multiplicité de paysages, une diversité

de cultures, une quantité de souvenirs vraiment prodigieuses.

C'est dans ses défilés abrupts, dans ses éboulis

pierreux, qui retiennent les racines tordues des oliviers séculaires,

que se déroulèrent les épisodes sinon les plus

fameux, peut-être les plus héroïques de la conquête

de l'Algérie. Les beaux arbres pacifiques ont vu passer les héros

d'Icheriden, les braves ensevelis au Tombeau de la Neige, qui allaient

ériger en plein bled la redoute de Fort-Napoléon, aujourd'hui

Fort-National, que les vieillards fanatiques, navrés de leur

défaite, mais licrs de subir les conditions d'un vainqueur Ici

que les Français, surnommèrent le Fantôme-Blanc...

Faut-il, épousant les superstitions antiques, voir dans la présence

de l'olivier un signe de la volonté des Dieux qui ont fait de

la Kabylie, où il règne un peuplement nombreux, la province

d'Algérie la plus riche et la plus féconde ?

Autant et davantage peut-être que n'importe quelle autre partie

de la Colonie, cette terre bénie exerce sur ceux qui l'ont connue

un charme dont on ne se libère pas. Pour celui qui veut entretenir

avec les indigènes des rapports de bon voisinage, qui sait les

traiter fermement mais justement, c'est le pays par excellence de la

vie libre et large, de la prospérité couronnant l'effort,

et quoi qu'on ait écrit, de la sécurité.

Au moment où le placement des capitaux devient pour ceux qui

les détiennent, un problème chaque jour plus compliqué,

l'exploitation rationnelle d'olivettes encore disponibles, la fabrication

de l'huile au moyen d'un outillage moderne, le traitement sur place

des crasses et des huiles sulfurées qu'on est obligé d'exporter

méritent de retenir l'attention des financiers avertis et d'être

étudiés de très près.