LE CHÊNE-LIÈGE EN ALGÉRIE

L'Algérie offre

aux voyageur de beaux arbres à admirer. Voici le ruisselant palmier,

épanoui et fécond, le dur figuier au tronc d'argent, le

citronnier et l'oranger dont les fruits d'or évoquent le jardin

des Hespérides. Voici encore le ficus qui laisse éclater

sous le pied du promeneur la pilule craquante de son fruit.

SI nous dépassons les bords méditerranéens et si

nous gagnons les hautes solitudes où l'aigle croisee l'aigle

et plane sur les troupeaux, nous verrons apparaître le cèdre

aux bleus étages, l'arbre sacré qui verdit dans la Bible

aux pentes du Cédron. mais qui, dans son agonie tragique sur

les sommets de l'Aurès, revêt une grandeur plus émouvante

encore.

Parmi tous ces arbres africains, le chêne-liège occupe

une place privilégiée.

Le liège est en effet une des substances végétales

les plus importantes au point de vue industriel et commercial. Et, c'est

en Algérie qu'il nous est le plus fréquemment offert par

cet arbre généreux dont les ombrages couvrent, avec ceux

du chêne yense et du chêne kermès, les vastes zones

montagneuses qui dominent l'horizon marin.

Les peuplements de chêne-liège de l'Algérie couvrent

une superficie approximative de 426,000 hectares.

La zone littorale qui porte le nom de Région du chêne-liège

s'étend sur une largeur maxima de 60 à 80 kilomètres,

On y remarque des variations qui permettent de la diviser eu régions

assez naturelles. Elles sont, en partant de l'ouest, la région

de Bougie. celles de Djidjelli et d'El-Milia. celles de Collo, de Philippeville-Jemmapes,

de Bône, de Guelma-Souk-Ahras et de La Calle.

A l'intérieur, la région de Constantine, qui ne comprend

que des forêts situées sur le sommet ou le versant sud

de la ligne de faîte séparative de la zone littorale et

du plateau constantinois : enfin, celle du Taya, à l'ouest de

Guelma sur la rive gauche de l'oued Zenati.

Les forêts de chênes-lièges. restreintes à

la zone montagneuse du littoral, se sont trouvées en dehors de

la route suivie par les invasions venant de l'est et à l'abri

de la destruction.

A l'époque de la domination turque, les indigènes, ignorant

absolument la valeur et l'utilité du liège, ne l'employaient

qu'à la confection de ruches pour leurs abeilles, de tablettes

destinées au dépôt de leurs provisions à

l'intérieur de leurs habitations, et de toitures. Ces besoins

étaient restreints et la forêt n'avait pas d'intérêt

pour eux.

Dix ans après la conquête, dès que la pacification

eut amené la sécurité, le Gouvernement ordonna

la reconnaissance des massifs de chênes-lièges et essaya

de les exploiter ; en 1847, l'exploitation fut de 460 quintaux.

Le budget de la Colonie ne permettant pas d'affecter aux travaux de

mise en rapport, les sommes nécessaires. l'Administration résolut

de faire appel à l'industrie privée et de donner les forêts

en concession à des amodiataires qui les mettraient en état

de production., qui bénéficieraient des récoltes,

à la charge d'acquitter une redevance déterminée..

Quant à la mise en rapport des forêts domaniales qui n'avaient

pas été concédées, elle commença

vers 1868.

Enfin, le 16 juillet 1891, le Ministre. de l'Agriculture décidait

que le mode d'exploitation directe serait désormais appliqué,

aux forêts de chênes-lièges que l'État possède

en Algérie.

Les résultats du système adopté' n'ont pas tardé

à se faire sentir et les récoltes, de liège de

reproduction par exploitation directe ont augmenté dans une proportion

considérable.

On s'en rendra compte aisément si l'on songe que les récoltes,

de 1.263 quintaux, vendus 34.032 francs en 1890, furent, portées,

en 1899 - après des étapes successives - à 45.000

quintaux, vendus 1.110.000 francs.

Depuis, la production du liège récolté eu régie

par l'Administration a suivi une progression remarquable : elle atteignait,

en 1914, le chiffre de de 117.000 quintaux, vendus 5.523.000 francs.

Les forêts de la conservation d'Alger sont à peu près

entièrement en rapport, ainsi que celles de la conservation d'Oran,

actuellement, exploitables.

Les forêts de la conservation de Constantine sont aussi presque

entièrement en production. L'exploitation d'un pied de chêne-liège

commence en général quand il atteint l'âge de trente

ans ; on enlève alors, opération de démasclage,

la couche de liège qui s'est, naturellement formée, et

qui est de qualité médiocre (liège mâle)

; il se reforme bientôt, dans la profondeur de l'écorce,

une nouvelle assise génératrice de liège, qui,

au bout de dix à douze ans, a reconstitué une couche épaisse

d'un liège de meilleure qualité (liège femelle)

; on l'enlève à son tour, et cette ablation provoque la

formation d'une troisième, assise, génératrice,

et ainsi de suite jusqu'à l'âge de cent cinquante ans environ.

La récolte du liège se fait an printemps ; sur l'arbre

que l'on veut dépouiller, on fait des incisions divisant ce liège

par plaques, puis, si besoin est, on chauffe légèrement,

avec un réchaud, l'écorce ainsi fendue de manière

à détacher facilement la plaque. Les plaques de liège

sans fente, sans nœud, à grain serré, et de couleur

gris jaunâtre sont les plus recherchées.

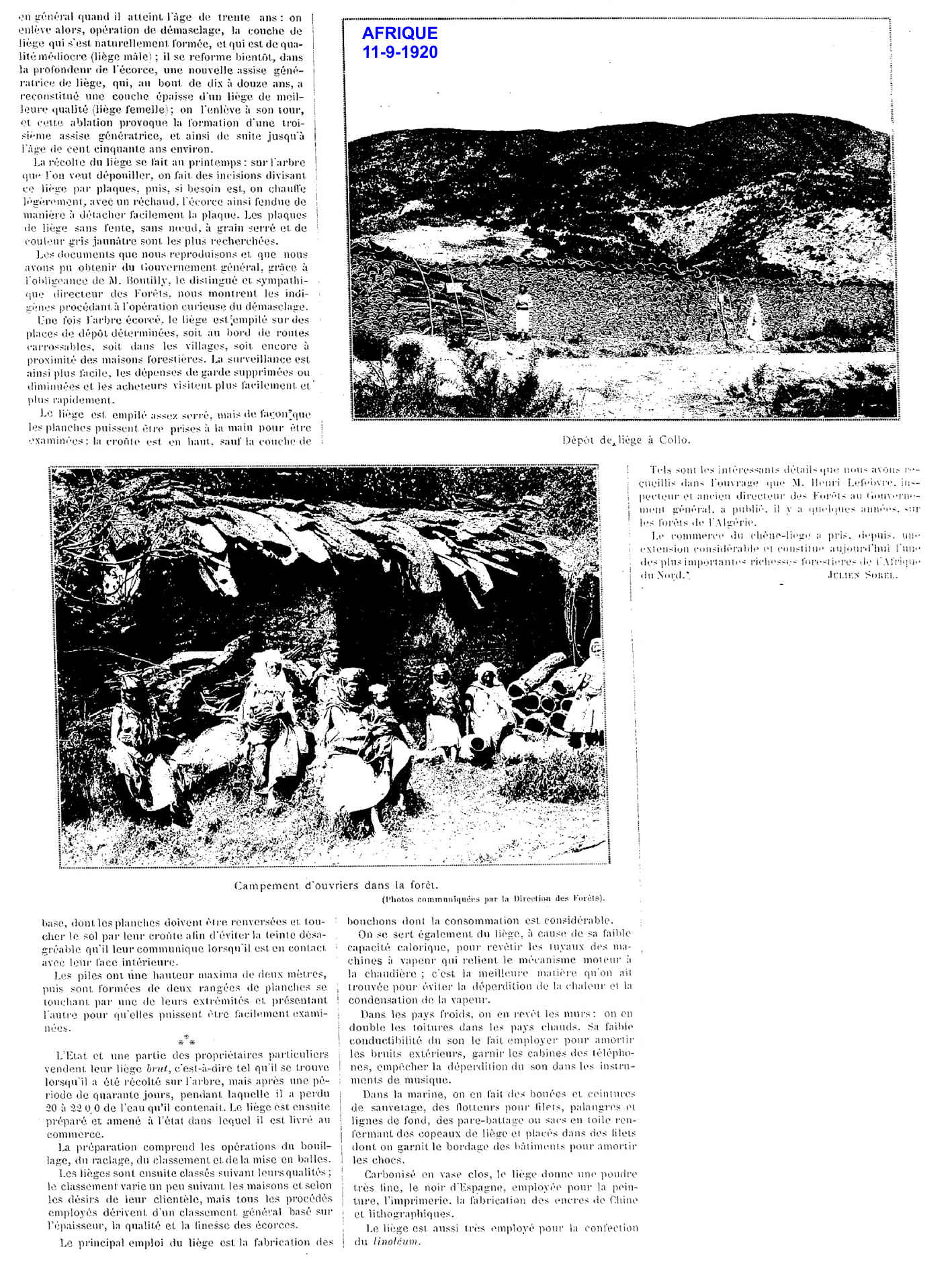

Los documents que nous reproduisons et que nous avons pu obtenir du

Gouvernement général, grâce à l'obligeance

de M. Boutilly, le distingué et sympathique directeur des Forêts,

nous montrent les indigènes procédant à l'opération

curieuse du démasclage. Une fois l'arbre écorcé,

le liège est empilé sur des places de dépôt,

déterminées, soit au bord de routes carrossables, soit

dans les villages, soit, encore à proximité des maisons

forestières. La surveillance est ainsi plus facile, les dépenses

de garde supprimées ou diminuées et les acheteurs visitent

plus facilement et plus rapidement.

Le liège est, empilé assez serré, mais de façon

que les planches puissent être prises à la main pour être

examinées ; la croûte est en haut, sauf la couche de base,

dont les planches doivent être renversées et toucher le

sol par leur croûte afin d'éviter la teinte désagréable

qu'il leur communique lorsqu'il est en contact avec leur face intérieure.

Les piles ont une hauteur maxima de deux mètres, puis sont formées

de deux rangées de planches se touchant par une de leurs extrémités

et présentant l'autre pour qu'elles puissent être facilement

examinées.

L'État et une partie des propriétaires particuliers vendent,

leur liège brut, c'est-à-dire tel qu'il se trouve lorsqu'il

a été récolté sur l'arbre, mais après

une période de quarante jours, pendant laquelle il a perdu 20

à 22 % de l'eau qu'il contenait. Le liège, est ensuite

préparé, et amené à l'état dans lequel

il est livré au commerce.

La préparation comprend les opérations du bouillage, du

raclage, du classement et de la, mise en balles.

Les lièges sont ensuite classés suivant leurs qualités

; le.classement varie un peu suivant les maisons et, selon les désirs

de leur clientèle, mais tous les procédés employés

dérivent d'un classement général basé sur

l'épaisseur, la qualité et la finesse des écorces.

Le principal emploi du liège est la fabrication des bouchons

dont la consommation est considérable.

On se sert également, du liège, à cause de sa faible

capacité calorique, pour revêtir les tuyaux des machines

à vapeur qui relient le mécanisme moteur à la chaudière

;; c'est, la meilleure matière qu'on ait trouvée pour

éviter la déperdition de la chaleur et la condensation

de la vapeur.

Dans les pays froids, on en revêt les murs ; on en double les

toitures dans les pays chauds. Sa faible conductibilité du son

le fait employer pour amortir les bruits extérieurs, garnir les

cabines des téléphones, empêcher la déperdition

du son dans les instruments de musique.

Dans la marine, on en fait, des bouées et ceintures de sauvetage,

des flotteurs pour filets, palangres et lignes de fond, des pare-battage

ou sacs en toile renfermant des copeaux de liège et placés

dans des filets dont on garnit le bordage des bâtiments pour amortir

i les chocs.

Carbonisé en vase clos, le liège donne une poudre très

fine, le noir d'Espagne, employée pour la peinture, l'imprimerie,

la fabrication des encres de Chine et lithographiques.

Le liège est aussi très employé pour la confection

du linoléum.

Tels sont les intéressants détails que nous avons recueillis

dans l'ouvrage que M. Henri Lefebvre. inspecteur et ancien directeur

des Forêts au Gouvernement général, a publié,

il y a quelques années, sur les forêts de l'Algérie.

Le commerce du chêne-liège a pris, depuis, une extension

considérable et constitue aujourd'hui l'une des plus importantes

richesses forestières de i Afrique du Nord.