*** La qualité médiocre des photos de cette page est

celle de la revue. Nous sommes ici en 1922. Amélioration notable

plus tard, dans les revues à venir. " Algeria " en

particulier.

N.B : CTRL + molette souris = page plus ou moins grande

TEXTE COMPLET SOUS L'IMAGE.

LE MOUTON ALGÉRIEN

Le mouton est la véritable

spécialité de l'élevage algérien et son

principal appoint dans le grand commerce mondial de la viande.

L'Algérie possède trois races ovines :

Le mouton barbarin,

Le mouton berbère

Le mouton arabe.

Le mouton barbarin, quoique rustique et à engraissement facile,

a une mauvaise toison ; la queue énorme dépassant parfois

deux kilogrammes gêne les animaux dans leur marche et produit

un gros déchet en boucherie. La viande, suiffeuse, peu estimée

des Européens de la Colonie, est encore moins cotée dans

la Métropole.

Le mouton berbère, dont la taille, en général,

petite, varie un peu suivant la fertilité des milieux, a une

conformation défectueuse. La toison est de mauvaise qualité,

la viande peu estimée ; aussi doit-on croiser cette race et le

mouton barbarin, avec les ovins arabes - et ce sont ces derniers qui

doivent attirer toute notre attention.

En effet, le mouton arabe, c'est-à-dire le mouton du Sud, mérite

d'être conservé et amélioré, en raison de

sa grande taille, de sa conformation, de sa rusticité, de ses

qualités de bon marcheur, de sa viande, de sa laine et de son

aptitude à l'engraissement.

Il vit dans des pâturages où les moutons des autres pays

pourraient à peine subsister. Il est parfois précoce,

il n'est pas rare, en effet, de trouver des spécimens de 20 mois

qui, sans abri et sans nourriture spéciale, atteignent à

Marseille un rendement de 22 kilogs de viande nette.

On reproche à ces animaux d'être un peu trop hauts sur

jambes. Mais, ce défaut constitue dans la colonie une grande

qualité. Il dénote une sorte d'adaptation à la

vie. Enfin, on ne saurait, comme on ne le fait que trop souvent, établir

une comparaison entre l'élevage algérien et l'élevage

australien ou argentin. Nous ne sommes pas parvenus à ce degré

de perfection.

Si le mouton de ces pays d'exportation est universellement apprécié,

il le doit à un climat tempéré, à des pâturages

abondants, aux soins qu'il reçoit. Tel n'est pas le cas en Algérie.

La production ovine est subordonnée dans nos contrées

à un facteur qui échappe à tout calcul, nous voulons

dire, à la plus ou moins grande quantité d'eau qui tombe

aux bonnes saisons et suivant laquelle les pâturages sont abondants

ou maigres.

Aussi devons-nous conserver et rechercher avant tout des ovins rustiques

et bons marcheurs, pouvant, dans des pâturages souvent desséchés

et quelquefois privés d'eau, fournir des étapes de 30

à 40 kilomètres, tout en cherchant de ci de là

leur nourriture.

On comprend donc que, dans de telles conditions de vie, la première

qualité requise pour ces animaux soit d'être avant tout

d'infatigables marcheurs.

Ce n'est pas cependant qu'on n'ait tenté d'améliorer la

race par des croisements.

Dès le début de la conquête, on introduisit des

mérinos à Laghouat. Ils moururent en peu de temps, une

seconde tentative faite eu 1891 échoua complètement. Ces

ovins, mauvais marcheurs et mangeurs délicats, étaient

incapables de suivre le troupeau.

Ce croisement par le mérinos, dont l'idée remonte à

Bernis, avait été inspiré par l'hypothèse

que le mouton espagnol et le mouton de l'Afrique du Nord appartenaient

à une souche commune, le mouton emmené par les Arabes,

lors de l'invasion hilalienne. Hypothèse toute gratuite. Il est

plus probable en effet que, lors de leur intrusion dans l'Afrique du

Nord, les Arabes ont trouvé de nombreux troupeaux, améliorés

par l'élevage des Romains. Ceux-ci, en effet, avaient poussé

très loin leurs méthodes, et la Numidie était peuplée

d'immenses troupeaux, dont ils retiraient pour leur vêtement cette

fameuse laine blanche qu'ils affectionnaient particulièrement.

Ils en exportaient aussi, à la même époque, des

provinces espagnoles, irréfutable preuve que l'Espagne possédait

alors, également, des troupeaux déjà sélectionnés,

auxquels il eut été difficile que les Arabes aient dû

apporter la moindre amélioration.

L'origine commune du mouton mérinos et du mouton arabe repose

donc sur une base historiquement fausse. Il n'en reste pas moins vrai

qu'en dépit du peu de succès des premières expériences,

exécutées peut-être dans de mauvaises conditions,

de nombreux éleveurs ont obtenu d'appréciables croisements

de mérinos avec des ovins du Sud. L'amélioration du cheptel

du Sud au moyen de croisements par les mérinos espagnols ou de

la Crau serait donc possible, en procédant d'une manière

rationnelle. D'excellents résultats furent obtenus en 1914, à

Méchéria, avec quelques béliers mérinos

et des brebis hamyan.

La question n'en est pas moins discutée et les éleveurs

sont divisés sur ce point par deux thèses opposées.

Les uns soutiennent que les moutons du Sud Algérois doivent leur

supériorité au croisement avec les mérinos importés

par Bernis en 1851.

Les autres, s'appuyant sur l'histoire du cheptel algérien, répondent

que cette supériorité est due aux rigoureuses pratiques

de sélection et de castration ordonnées depuis 1863 par

les généraux Margueritte et Diétrie. sur les moutons

de Djelfa et pratiquées durant quatorze ans.

Disposant chacun d'arguments, les deux partis restent sur leurs positions

et la discussion est ouverte.

En vérité, l'échec de certaines tentatives de croisement

par mérinos d'Espagne ou de Crau ne saurait constituer une raison

flagrante pour que soit abandonné et condamné un moyen

d'amélioration du cheptel ovin algérien dont, en d'autres

points du territoire, certains éleveurs européens et indigènes

préconisent l'application.

Tout dépend des conditions dans lesquelles s'effectue ce croisement

et des réserves fourragères dont dispose le pays.

Aussi, la meilleure ligne de conduite à suivre semble-t-elle

de se tenir en un juste milieu.

Telle était l'opinion, avant la guerre, de plusieurs membres

de la Commission d'élevage. Elle demandait que l'amélioration

des ovins fût favorisée par croisements mérinos

pour l'élevage et fût encouragée d'une façon

spéciale dans le Tell et dans les territoires de colonisation,

mais que l'amélioration des troupeaux du Sud ne soit appliquée

qu'avec beaucoup de prudence et qu'en attendant l'on procédât

par sélection en désignant les meilleurs sujets existant.

Aujourd'hui, après de longues discussions, il apparaît

nettement que les méthodes d'amélioration doivent surtout

s'inspirer de la région où elles sont pratiquées.

Utile dans la région du Tell, le croisement par mérinos

est défectueux dans le Sud, où l'on doit recourir à

une méthode plus rigoureuse, celle de la sélection, qui

ne laisse se perpétuer que les éléments les plus

robustes de la race ovine.

Ainsi, par cette double méthode, espère-t-on entretenir

la prospérité du cheptel ovin algérien, dont l'exportation

constitue une des principales ressources du pays.

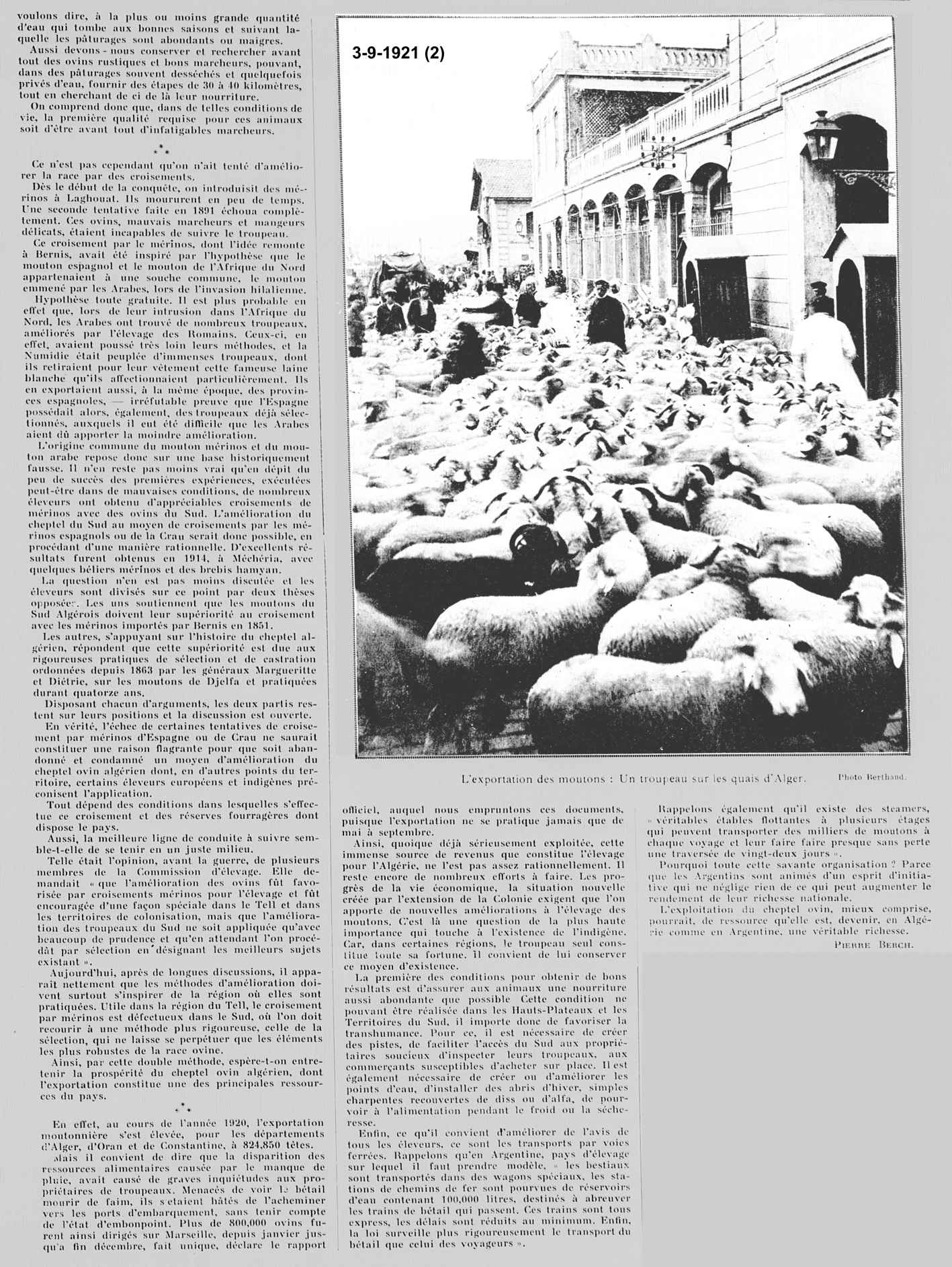

En effet, au cours de l'année 1920, l'exportation moutonnière

s'est élevée, pour les départements d'Alger, d'Oran

et de Constantine, à 824.850 têtes.

Mais il convient de dire que la disparition des ressources alimentaires

causée par le manque de pluie, avait causé de graves inquiétudes

aux propriétaires de troupeaux. Menacés de voir le bétail

mourir de faim, ils s'étaient hâtés de l'acheminer

vers les ports d'embarquement, sans tenir compte de l'état d'embonpoint.

Plus de 800.000 ovins furent ainsi dirigés sur Marseille, depuis

janvier jusqu'à fin décembre, fait unique, déclare

le rapport officiel, auquel nous empruntons ces documents, puisque l'exportation

ne se pratique jamais que de mai à septembre.

Ainsi, quoique déjà sérieusement exploitée,

cette immense source de revenus que constitue l'élevage pour

l'Algérie, ne l'est pas assez rationnellement. Il reste encore

de nombreux efforts à faire. Les progrès de la vie économique,

la situation nouvelle créée par l'extension de la Colonie

exigent que l'on apporte de nouvelles améliorations à

l'élevage des moutons. C'est là une question de la plus

haute importance qui touche à l'existence de l'indigène.

Car, dans certaines régions, le troupeau seul constitue toute

sa fortune. Il convient de lui conserver ce moyen d'existence.

La première des conditions pour obtenir de bons résultats

est d'assurer aux animaux une nourriture aussi abondante que possible

Cette condition ne pouvant être réalisée dans les

Hauts-Plateaux et les Territoires du Sud, il importe donc de favoriser

la transhumance. Pour ce, il est nécessaire de créer des

pistes, de faciliter l'accès du Sud aux propriétaires

soucieux d'inspecter leurs troupeaux, aux commerçants susceptibles

d'acheter sur place. Il est également nécessaire de créer

ou d'améliorer les points d'eau, d'installer des abris d'hiver,

simples charpentes recouvertes de diss ou d'alfa, de pourvoir à

l'alimentation pendant le froid ou la sécheresse.

Enfin, ce qu'il convient d'améliorer de l'avis de tous les éleveurs,

ce sont les transports par voies ferrées. Rappelons qu'en Argentine,

pays d'élevage sur lequel il faut prendre modèle, "

les bestiaux sont transportés dans des wagons spéciaux,

les stations de chemins de fer sont pourvues de réservoirs d'eau

contenant 100.000 litres, destinés à abreuver les trains

de bétail qui passent. Ces trains sont tous express, les délais

sont réduits au minimum. Enfin, la loi surveille plus rigoureusement

le transport du bétail que celui des voyageurs ".

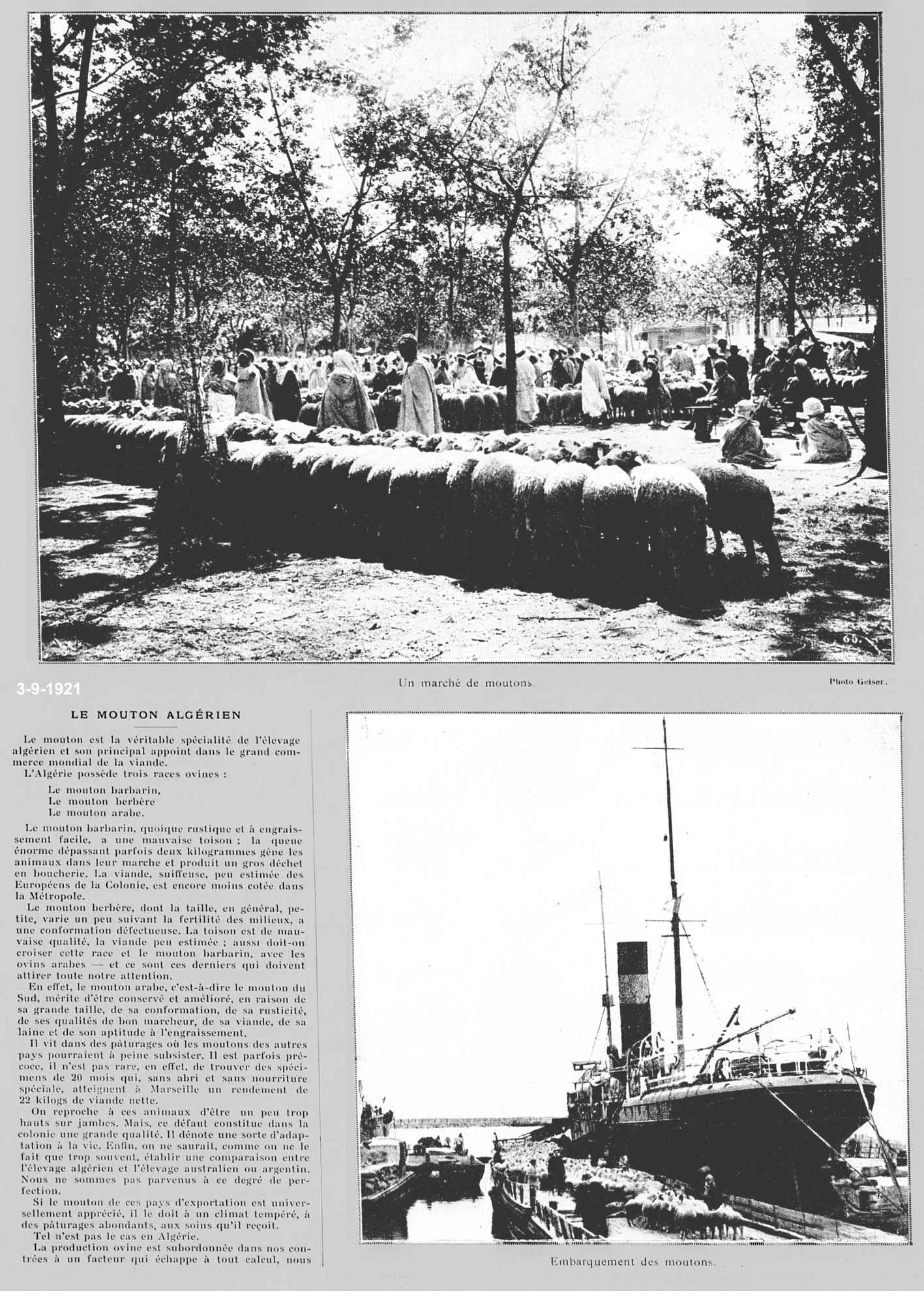

Rappelons également qu'il existe des steamers, " véritables

étables flottantes à plusieurs étages qui peuvent

transporter des milliers de moutons à chaque voyage et leur faire

faire presque sans perte une traversée de vingt-deux jours ".

Pourquoi toute cette savante organisation ? Parce que les Argentins

sont animés d'un esprit d'initiative qui ne néglige rien

de ce qui peut augmenter le rendement de leur richesse nationale.

L'exploitation du cheptel ovin, mieux comprise, pourrait, de ressource

qu'elle est, devenir, en Algérie comme en Argentine, une véritable

richesse.