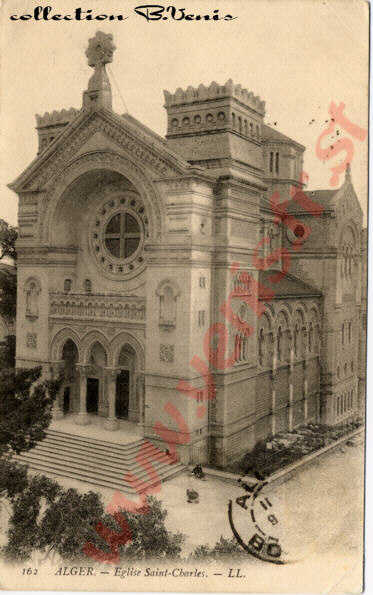

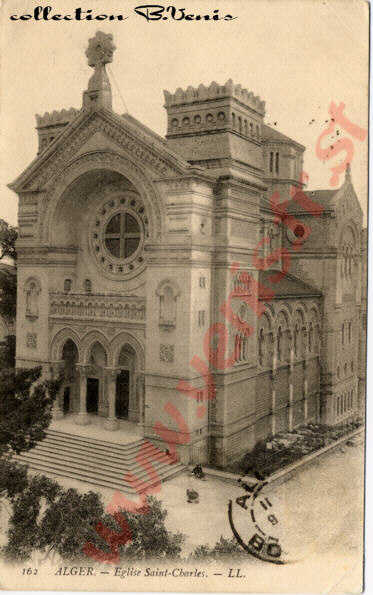

L'église Sainte-Marie - Saint-Charles

de l'Agha

La plus grande et, sans doute, la plus

belle église du diocèse fut d'abord une humble chapelle,

comme la pauvre étable de Bethléem ! C'est dans cette ambiance

de misère matérielle et au milieu des angoisses morales

du moment - c'était l'époque des désordres de 1870

avec ses graves répercussions en Algérie - que commença

l'histoire de l'église Sainte-Marie-Saint-Charles de l'Agha.

Déjà, en 1869, Mgr Lavigerie, dont la grande perspicacité

devant s'affirmer une fois de plus, avait prévu l'extension de

ce quartier, alors constitué par des terrains vagues, disproportionnés

et incultes. Par ordonnance du 24 août, le futur cardinal décida

la création de la paroisse et désigna comme curé

M. l'abbé Ribolet dont le nom a été donné

à une des rues qui longent l'actuelle église. Puis dans

une lettre pastorale, l'archevéque d'Alger annonçait aux

fidèles que l'église serait placée sous la protection

de saint Charles Borromée, le saint patron de Mgr Lavigerie.

Après d'innombrables démarches, le culte pouvait trouver

abri dans un hangar vétuste, situé en contrebas de l'ancienne

route de Mustapha-Supérieur. L'inauguration eut lieu le 8 décembre

de la même année en la fête de l'Immaculée-Conception.

" C'était ainsi se donner un gage de meilleures espérances

", lit-on dans un compte rendu de l'époque.

Saint Charles, illustre fondateur d'œuvres charitables, devait inspire

: deux bienfaitrices de l'église et d'innombrables dévouements

à la cause de cette paroisse qui triompha des pires difficultés

grâce " à la protection spéciale que la Sainte

Vierge avait accordée dés les premiers jours " (Annales

paroissiales, 1899).

Un an après la fondation de la paroisse, la providence amena sur

le territoire de 1'Agha, Mme Wauters et Mme Terwrangne (qui résolut

plus bard la construction de l'église Sainte-Marcienne) venues

toutes deux de Belgique chercher l'amélioration de la santé

d'un parent.

Devant la situation précaire de la. paroisse, elles prirent résolument

la tête d'un vaste mouvement de générosité

en créant des œuvres charitables. aujourd'hui importantes

et prospères. et en finançant la construction d'une église

provisoire.

Mme Terwrangne acheta un terrain an plateau Clauzel et y fit bâtir

un sanctuaire de 25 mètres sur 14 mètres s'ouvrant sur la.

rue Denfert-Rochereau.

Le jour de la Toussaint 1882, le clergé et les fidèles prirent

possession de la nouvelle église provisoire.

Toujours grâce à Mme Terwrangne et à la générosité

de Mme Wauters et de la comtesse de Chabannes La Palice, le 21 mai 1896,

deux ans après la pose de la première pierre, Mgr Dussère,

accompagné de Mgr Ribolet, nommé vicaire général

; de M. l'abbé Guinamard, pro-curé de l'Agha et d'un nombreux

clergé, procédait à la consécration de la

grande et belle église qui s'éleve aujourd'hui entre la

rue Clauzel et la rue Denfert-Rochereau.

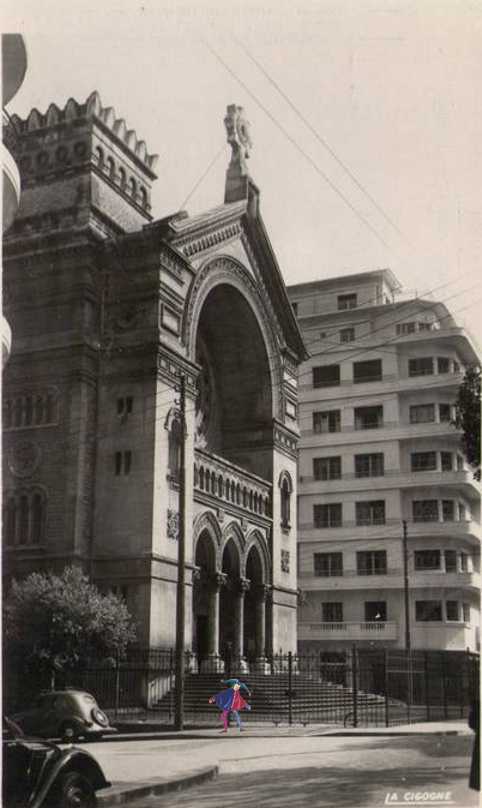

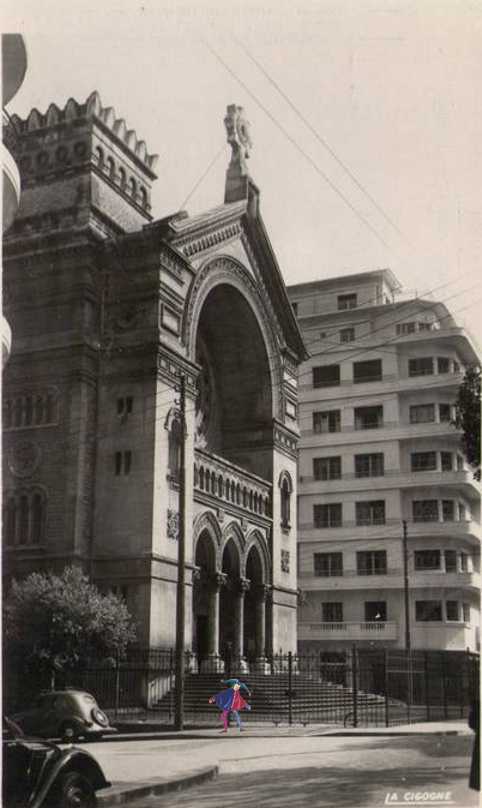

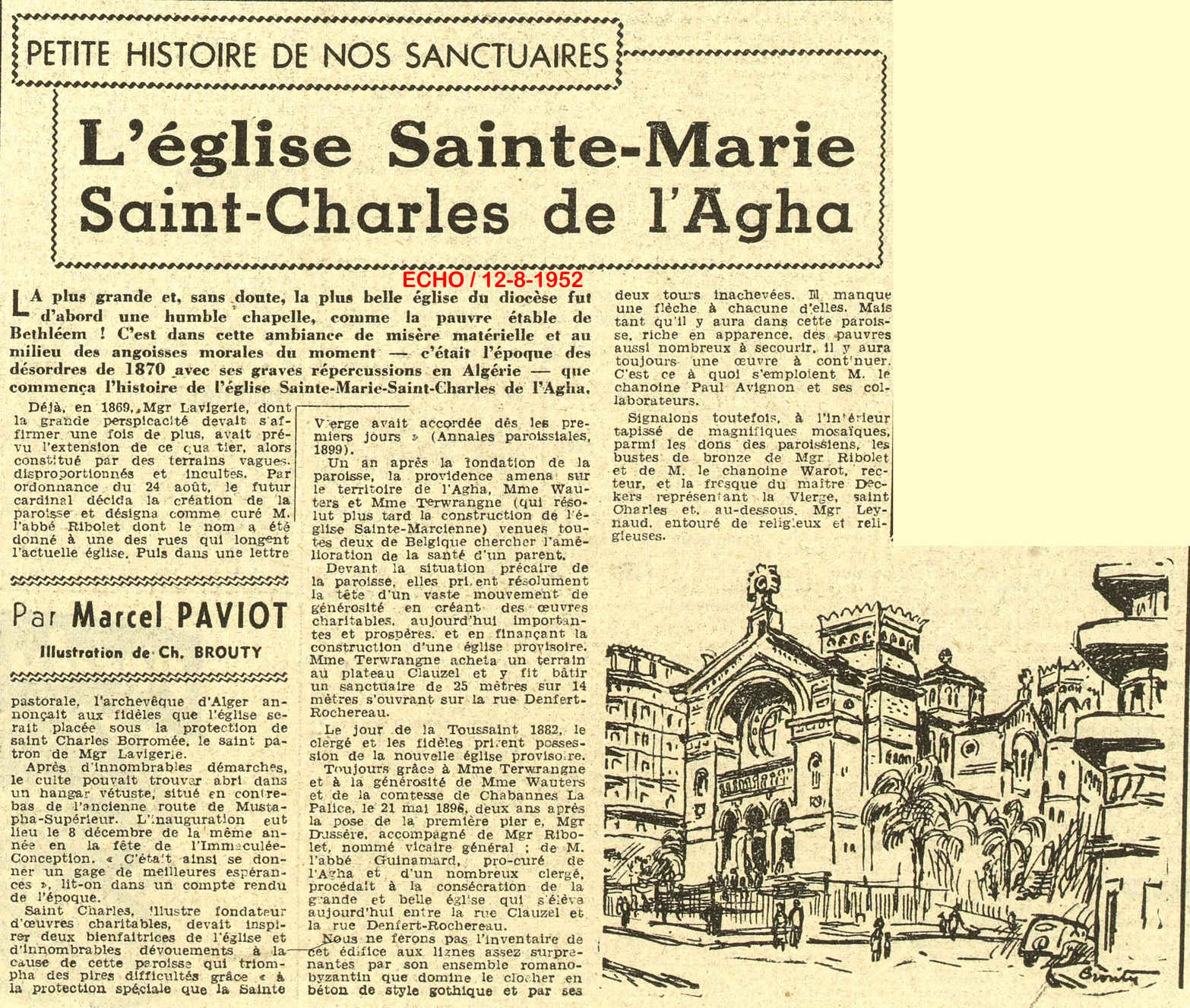

Nous ne ferons pas l'inventaire de cet édifice aux lignes assez

surprenantes par son ensemble romano-byzantin que domine le clocher en

béton do style gothique et par ses deux tours inachevées.

Il manque une flèche à chacune d'elles. Mais tant qu'il

y aura clans cette paroisse, riche en apparence. des pauvres aussi nombreux

à secourir, il y aura toujours une œuvre à continuer.

C'est ce à quoi s'emploient M. le chanoine Paul Avignon et ses

collaborateurs.

Signalons toutefois, à l'intérieur tapissé de magnifiques

mosaïques, parmi les dons des paroissiens, les bustes de bronze de

Mgr Rlbolet et de M. 1e chanoine Warot, recteur, et la fresque du maître

Deckers représentant la Vierge, saint Charles et au-dessous, Mgr

Leynaud. entouré de religieux et religieuses.

|